भारत की आजादी की लड़ाई : दूसरा पहलू

1947: निर्णायक मोड़ के पीछे, सरकारी इतिहास के मिथकों के परे

एक जुलाई 1997 को हांगकांग की धरती पर एक बार फिर चीन का झंडा लहराया. एशिया में ब्रिटिश उपनिवेश की शांतिपूर्ण, रक्तपातहीन समाप्ति का मनोरम दृश्य दुनिया भर के लोगों ने टेलीविजन पर देखा क्या आज से 50 साल पहले भारत इतने ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में आजाद हुआ था? क्या यह वैसा अहिंसा, रक्तपातहीन चमत्कार था, जैसा इतिहास की किताबों में पाया जाता है?

यह सच है कि सरकारी प्रचारकों ने बड़ी मेहनत से यह मिथक पैदा किया है कि दुनिया के किसी भी देश की तुलना में भारत की आजादी अहिंसा के रास्ते से मिली जीतों में सबसे बड़ी जीत है. लेकिन तथ्य यह है कि दुनिया के किसी भी देश में हुई हिंसक क्रांति ने शायद ही उतनी बड़ी कीमत अदा की हो जितनी हमें अपनी टुकड़ों में बटी आजादी की खातिर चुकानी पड़ी है. साम्प्रदायिक दंगों में हजारों-हजार की जीवन-हानि और अन्ततः भारत का विभाजन अहिंसा के मिथक के चरम पाखण्ड का सबसे ज्वलंत सबूत है. विभाजन की इस क्रूर और कायरतापूर्ण वारदात में लाखों मर्द, औरत और बच्चे मारे गये और उनसे भी कहीं ज्यादा लोग अपने घरों और पूरे कालखंड से उखड़ गये. स्वाधीनता संग्राम के हमारे महान शहीदों ने ऐसी शर्मनाक “उपलब्धि” के लिये तो अपनी जान की बाजी लगाई नहीं थी.

भारत की आजादी के लिये संघर्ष की पुराण-गाथा में सिर्फ हिंसा-अहिंसा के बीच बहम नहीं है. सरकारी प्रचार तो दुनिया के इस सबसे बड़े उपनिवेश की हलचल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक-के-बाद-एक होने वाले सत्रों का विवरण भर बना देता है और दिखाता है कि कैसे गांधी ने अपनी जादुई छड़ी से करोड़ों असहाय भारतवासियों को अज्ञान के अंधकार से निकाला. हमें बताया जाता है कि तीन दशकों में इन तीन बड़े अभियानों – असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन और भारत छोड़ो आन्दोलन के जरिये “राष्ट्रपिता” ने अपने बच्चों को ब्रिटिश मालिकों से धीरे-धीरे सत्ता अपने हाथ में लेने को तैयार किया.

आम आदमी, मजदूर और किसान को अगर इस भारत की आजादी की कहानी में कहीं जगह मिलती है, तो महज संख्या के बतौर, बिना चेहरे वाले गुमनाम लोगों की संख्या के बतौर. जैसे लाखों की तादाद गांधी और उनकी कांग्रेस के आह्वान पर चल रहे हों. कई बार ऐसा भी हुआ कि वे अपने लिए तय की गई हद को लांघ भी गए, और उनकी इन “हरकतों” ने गांधी को उनकी भर्त्सना करने पर विवश कर दिया. लेकिन उन्हें अपनी लड़ाई अपनी दृष्टि, अपनी गतिशीलता और अपनी पहलकदमी से लड़ते, अपने भविष्य का फैसला खुद करने की कोशिश करते कभी नहीं दिखाया गया.

इस प्रकार मेहनतकश जनता को न सिर्फ वर्तमान में उनके हक से वंचित किया जा रहा है, बल्कि अतीत में भी उनकी भूमिका को नकारा जा रहा है. उनको उनके अपने अतीत से ही काट देने की कोशिश हो रही है, और इस तरह उन्हें स्थायी शरणार्थी बनाकर इतिहास के हाशिए पर धकेल देने की कोशिश हो रही है. इसलिये यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सरकारी इतिहास की बेड़ियों को तोड़कर अपनी शानदार विरासत का पुनरुद्धार किया जाय. उस विरासत को जो आज भी हमारे अस्तित्व को आलोकित कर रही है और हमारी अस्मिता का न्यायोचित गौरव हम में भर देती है.

तब से अब तक : इतिहास जिन्दा है

इतिहास के सवाल पर हमारी लड़ाई कोई अन्धी लड़ाई नहीं, यह एक बड़े पैमाने की जंग का हिस्सा है. वह जंग जो एक बेहतर वर्तमान और न्यायपूर्ण भविष्य के लिये समर्पित है. कम्युनिस्ट घोषणापत्र ने इसे डेढ़ सौ साल पहले ही घोषित किया था कि हम “वर्तमान के आन्दोलन में भविष्य के आन्दोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं.”

1947 भारत में साम्राज्यवादी प्रभुत्व के अन्त का प्रतीक नहीं है. इसने सिर्फ सन्दर्भ में परिवर्तन ला दिया है और साम्राज्यवाद ने अपना स्वरूप व तरीके बदल दिए हैं. अब भारत और तीसरी दुनिया के रूप में जाने जाने वाले अधिकांश अन्य देश साम्राज्यवाद के एक नए आक्रमण का सामना कर रहे हैं जो उदारीकरण और वैश्वीकरण के नए ब्रांड में सामने आ रहा है. यह तर्क अवश्य पेश किया जा सकता है कि बदली हुई विश्व परिस्थिति में किसी साम्राज्यवादी शक्ति के लिये भारत को फिर से उपनिवेश बना लेना सम्भव नहीं है. मगर जहां अर्थनीति में जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं को रोजाना पैरों तले रौंदा जा रहा हो, जहां राष्ट्र की आर्थिक संप्रभुता और उसके सम्मान पर काले बादल मंडरा रहे हों, क्या हमें फिर से उपनिवेश न बनने की इस “गारण्टी” से कोई सुकून मिल सकता है?

1947 पूजीपति वर्ग को गद्दारी और उसके दिवालियेपन की घिनौनी दास्तान का भी अन्त नहीं है. उस समय केवल उसके एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी, और पचास साल बीत जाने पर उस गद्दारी के चिन्ह अब चारों ओर नजर आ रहे हैं.

देखिए, भारतीय पूंजीपति वर्ग और उनके वफादार राजनीतिक प्रतिनिधि कितनी धृष्टता के साथ हमारी मर्यादा और हमारे अहम राष्ट्रीय हितों का सौदा कर रहे हैं. कितने तीखे जहर के साथ 90 के दशक में साम्प्रदायिक फासीवाद फिर से सिर उठा रहा है. कितनी बेशर्मी से इन षड्यन्त्रकारियों और घोटालेबाजों ने हमारे बहुप्रचारित संसदीय जनतन्त्र पर कब्जा जमा लिया है, और हमारी बहुसंख्यक विशाल जनता अपने ही घर में जमीन और आजादी के बिना, रोटी और रोजगार के बिना आफत की मार झेल रही है.

फिर भी इन सब चीजों के बारे में अफसोस जाहिर करने और शिकायत करते रहने से कोड काम नहीं चलने वाला कोई मसीहा तो आकर इन समस्याओं के पहाड़ को नहीं गिराने वाला. हमे खुद ही यह काम करना होगा.

देश की आजादी की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर हम अपने स्वतंत्रता आन्दोलन के महानायकों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और अपने पूर्वजो - मजदुरों, किसानों और अन्य प्रगतिशील देशभक्त भारतीयों की बहादुरी व बलिदान को गर्व से याद कर रहे हैं, तब हम साथ-ही-साथ अपने वर्तमान और भविष्य का क्रांतिकारी कायापलट करने के महान उद्देश्य के प्रति एक बार फिर खुद को समर्पित कर रहे हैं.

किसानों और आदिवासियों के विद्रोह

18वीं शताब्दी में किसानों और आदिवासियों के विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध की दो प्रमुख धाराएं है जो अक्सर परस्पर मिलती दिखती हैं. मानवशास्त्री कैथलीन गॉग ने ब्रिटिश काल में हुए कोई 77 किसान विद्रोहों की सूची तैयार की है.

बंगाल और बिहार के काफी बड़े इलाके में 18 वीं सदी के उत्तरार्ध में भड़का सन्यासी विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ उल्लेखनीय किसान विद्रोहों की एक प्रारम्भिक मिसाल था. 1793 में भूमि का स्थायी बंदोबस्त लागू होने के साथ ही दक्षिण भारत में भी तमिलनाडु के दक्षिणी इलाकों में किसान विद्रोह शुरू हो गया. वीरपंदया कट्टाबोम्मन के नेतृत्व में हुए इस विद्रोह का मूलकेन्द्र था तिरुनेलवेलि के नजदीक पलायनकोट्टै. कट्टाबोम्मन ने अंगरेजों के टैक्स वसूलने के अधिकार पर ही सवाल खड़े किए : “आसमान हमें पानी और धरती अनाज देती है. फिर हम तुम्हें टैक्स क्यों दें?” बंगाल में तीतू मीर और उनके किसान साथियों के नेतृत्व में 1830 के दशक के शुरुआती वर्षों में हुए वहाबी विद्रोह में धार्मिक सुधार और किसान बगावत के पहलू मिले हैं. 1857 में आजादी की पहली लड़ाई की पूर्ववेला में बिहार-बंगाल सीमान्त के बीरभूम-राजमहल-भागलपुर क्षेत्र में पुलिस, जमींदार, साहूकार और कोर्ट के अधिकारियों के खिलाफ संथालों का विद्रोह फूट पड़ा. इस शानदार विद्रोह के दो किंवदती नायक सिद्धू और कान्हू को और इसके करीब सत्तर साल पहले भागलपुर में हुए संथाल विद्रोह के पहले दौर के नायक बाबा तिलका मांझी को आज भी पूर्वी भारत में आम जनता द्वारा श्रद्धा से याद किया जाता है.

एक अमिट धब्बा

यह उन्नीसवीं सदी की किसी सभ्य फौज के लिये सचमुच बेहद शर्मनाक है : ब्रिटिश फौज ने जिस कदर अमानवीय अत्याचार किया, किसी अन्य फौज ने अगर उसका दसवां हिस्सा भी किया होता तो ब्रिटिश प्रेस ने खफा होकर उसकी इज्जत उतार ली होती. लेकिन चूंकि ये ब्रिटिश फौज की ही करतूतें हैं, इसलिये हमें बहलाया जा रहा है कि युद्ध में तो ऐसी चीजें आम तौर पर होती ही रहती हैं ... दरअसल, यूरोप और अमरीका में कोई भी फौज ब्रिटिश फौज जैसी निष्ठुर नहीं है. लूटमार, हिंसा कत्लेआम, ऐसी चीजें जो अन्य तमाम जगहों पर कड़ाई से और पूरी तरह निषिद्ध हो चुकी है, ब्रिटिश सैनिक का परम्परागत विशेषाधिकार, उसका निहित अधिकार बन चुकी है... बारह दिन और बारह रात तक लखनऊ में कोई ब्रिटिश फौज नहीं थी -- वह केवल उपद्रवी, शराबी पाशविक गुण्डों की भीड़ थी जो उन सिपाहियों की तुलना में, जिन्हें वहां से खदेड़ा जा चुका था, कहीं ज्यादा उपद्रवी, हिंस्र और लालची डकैतों के जत्थों में तब्दील हो चुकी थी. 1858 में लखनऊ को लूटमार ब्रिटिश सेना के इतिहास में हमेशा के लिये एक अमिट भब्बा बन चुका है.

- 1857 में भारत में बिटिश सेना की भूमिका पर एंगेल्स

हाल के शोध कार्यों और अध्ययन से यह स्थापित हो गया है कि 1857 में आजादी की पहली लड़ाई भी अन्तर्वस्तु में काफी हद तक किसान विद्रोह ही थी. ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने यह लड़ाई जीत ली और भारत पर राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से उनका कब्जा मजबूत हुआ. इसके बावजूद देश के बड़े हिस्से में किसानों और आदिवासियों के विद्रोह की आग सुलगती रही. केरल के मालाबार इलाके में 1836 और 1919 के बीच 28 बार मोपला विद्रोह भड़का. सतही तौर पर मजहबी बगावत दिखने पर भी दरअसल यह सवर्ण हिंदू जमींदारों और ब्रिटिश शासकों के खिलाफ मुसलमान बटाईदारों और भूमिहीन मजदूरों का विद्रोह था. ब्रिटिश मालिकों द्वारा नील की जबरिया खेती कराने के खिलाफ 1860 के दशक में बंगाल के किसानों का नील विद्रोह हुआ.

पूरी 19वीं सदी में आंध्र के गोदावरी एजेंसी क्षेत्र में विद्रोह भड़कते रहे. ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त मनसबदारों ने इन क्षेत्र में लगान बढ़ाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ मार्च 1879 में लगभग 5,000 वर्गमील इलाके में भारी बगावत शुरू हो गई. मद्रास इन्फैंट्री की छ: रेजिमेंटों को झोंककर 1880 में जाकर इस पर काबू पाया जा सका. 19वीं और 20वीं सदी के संधिकाल में रांची के दक्षिणी इलाके में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान (भारी उथल-पुथल) छिड़ गया. इस ऐतिहासिक विद्रोह की वजह यह थी कि आदिवासी परंपरागत खुंटकट्टी (जमीन पर सामुदायिक स्वामित्व) अधिकारों की रक्षा के लिए उठ खड़े हुए. वे बाहरी जमींदारी की बैठ-बेगारी करने को तैयार नहीं थे.

यह सच है कि किसानों और आदिवासियों के ये शुरुआती विद्रोह स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर हुए और इनका कोई देशव्यापी स्वरूप नहीं बन पाया. यह भी सच है कि इन विद्रोहों के पीछे आजाद और लोकतांत्रिक आधुनिक भारत बनाने का कोई बड़ा सपना या सचेत सिद्धान्त नहीं था. इन विद्रोहों की जड़ें ग्रामीण जनता की बदहाली -- लगातार अकाल जैसी स्थिति, घनघोर सामाजिक उत्पीड़न, सामंती जुल्म और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के संरक्षण में गांवों में पल रहे शक्तिशाली गठजोड़ द्वारा मचाई गई लूट खसोट में थी. इसलिए स्वाभाविक ही है कि इन आंदोलनों में धार्मिक परम्पराएं, आदिवासी रिवाज और जाति, इलाकाई और आदिम अस्मिता के कई पहलू जुड़े रहे. इसके बावजूद इन विद्रोहों में कोई ऐसी संजीदा और दमदार बात जरूर है, जो उसे बाद के वर्षों में व्यापारिक तबकों और उभरते मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों के बड़े हिस्सों की सांठगांठ की राजनीति और नपे-तुले विरोध से अलग करती है.

भारतीय मजदूर वर्ग का उदय

भारतीय मजदूर वर्ग के आगमन की पहली आहट 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में सुनाई पड़ी 1853 में रेलवे के आने की वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में कपड़ा और जूट मिलें, कोयला खदानें और चाय बागान जैसे उद्योग कायम हुए और लगभग उसी समय से दमन-उत्पीड़न की स्थितियों के खिलाफ मजदूरों का संगठित होना तथा विद्रोह करना भी शुरु हो गया. 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में कहारों और सिर पर मैला ढोने वाले सरीखे असंगठित गैर-औद्योगिक श्रमिकों की हड़तालें हुईं.

स्वाभाविक है कि ट्रेड यूनियनों के गठन में पूर्व मानवतावादी नागरिकों द्वारा बनाए गए कल्याणकारी संगठन सक्रिय हुए. जिस दौर में श्रमिक वर्ग का उदय हो रहा हो और ट्रेड यूनियनों तथा फैक्ट्री कानून या श्रम कानूनों की कोई परंपरा न हो तब विभिन्न प्रकार के संगठनों और उनकी मांगों की प्रकृति के बारे में अंतर कर पाना वाकई कठिन था. लेकिन चूंकि ज्यादातर मिल मालिक गोरे थे और नस्लवाद औपनिवेशिक व्यवस्था के कारण अपमान और नफरत का माहौल था, लिहाजा मजदूरों को संगठित करने या उनकी मांगों को उठाने के मामूली-से-मामूली प्रयास भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गए.

स्वदेशी: मजदूर वर्ग के आंदोलन का पहला उभार

मजदूर वर्ग के आंदोलन का पहला उभार बंगाल के विभाजन और उसके बाद शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन के दौरान देखने को मिला. कर्जन ने 19 जुलाई, 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की. देश के एक प्रमुख संवेदनशील राज्य में अंगरेजों की बांटो और राज करो की नीति का यह प्रयोग मानो अन्ततः 1947 में हुए देश के विभाजन का ही पूर्वाभास था. बंगाल के विभाजन का न सिर्फ बंगाल बल्कि सुदूर महाराष्ट्र तक में तीखा विरोध हुआ. यह लोकप्रिय राष्ट्रवादी भावनाओं के जोर पकड़ने का ठोस संकेत था.

लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल (बहुचर्चित लाल-बाल-पाल त्रिमूर्ति) के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कथित गरमपंथी खेमे ने एक ओर ब्रिटिश माल के बहिष्कार और दूसरी ओर स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए लोगों का आहवान किया. स्वदेशी का नारा देने वाले ज्यादातर नेताओं ने जनता को गोलबंद करने के लिए धार्मिक और पुनरुत्थानवादी प्रतीकों का सहारा लिया. तिलक ने गणेश और शिवाजी उत्सव मनाने की परंपरा शुरू की. इसी दौरान क्रांतिकारी उग्रवादियों का भी जोर बढ़ने लगा. खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 30 अप्रैल, 1908 को मुजफ्फरपुर में कुख्यात ब्रिटिश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड पर बम से हमला किया. धार्मिक पुनरुत्थानवाद और क्रांतिकारी आतंकवाद के इस सम्मिश्रण के अलावा स्वदेशी आन्दोलन में मजदूर वर्ग का जुड़ाव भी निस्संदेह रूप से प्रबल था.

कलकत्ते में शोक

भारत में ब्रिटिश प्रशासन के इतिहास में कल एक सर्वाधिक स्मरणीय दिन था. वह दिन जब बंगाल के विभाजन की योजना लागू हुई. ... कलकत्ते के तमाम नर-नारियों ने, चाहे वे किसी भी राष्ट्रीयता, सामाजिक स्थिति या धर्म के क्यों न हों इसे शोक दिवस के बतौर मनाया. भोर से दोपहर तक बागबाजार से लेकर हावड़ा तक गंगा के किनारे एक अभूतपूर्व दृश्य था. लग रहा था कि मानवता का समुद्र उमड़ पड़ा है. कलकत्ते की सड़कों और गलियों का दृश्य अद्भुत था और शायद किसी भी भारतीय शहर में पहले ऐसा नहीं देखा गया था. तमाम मिलें बन्द थी और मजदूर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे. बस केवल “वन्दे मातरम” की गूंज सुनाई पड़ रही थी.

- अमृत बाजार पत्रिका का 17 अक्टूबर 1905

सरकारी छापाखानों में हड़ताल के दौरान 21 अक्तूबर 1905 को सही मायने में पहली ट्रेड यूनियन -- प्रिंटर्स यूनियन का गठन हुआ. जुलाई-सितंबर, 1906 के दौरान ईस्ट इंडियन रेलवे के बंगाल खंड के मजदूरों की कई हड़ताले हुईं. 27 अगस्त को जमालपुर रेलवे वर्कशॉप में मजदूरों का विशाल शक्ति प्रदर्शन हुआ. 1907 में मई और दिसंबर महीनों के बीच रेल हड़तालों का सिलसिला व्यापक और तीखा होता गया. इसका असर आसनसोल, मुगलसराय, इलाहाबाद, कानपुर और अम्बाला तक पहुंच गया. बंगाल की जूट मिलों में भी 1905 से 1907 के बीच कई हड़तालें हुईं. मद्रास प्रांत के तूतीकोरिन में स्थित विदेशी स्वामित्व वाली कोरल कॉटन मिल के मजदूरों ने मार्च, 1908 में कामयाब हड़ताल की. कोरल मिल के मजदूरों पर दमन के खिलाफ न सिर्फ पालिका-कर्मियों, सफाई-कर्मचारियों और ठेला-चालकों ने हड़ताल की बल्कि लोगों ने तिरुनेलवेली में नगरपालिका कार्यालयों, अदालतों और थानों पर भी हमले किए.

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वदेशी के दौर में मजदूर वर्ग एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा. आजादी और लोकतंत्र की मांग को लेकर छात्रों और किसानों के साथ मजदूर भी सड़कों पर उतरे. थोड़े ही समय में सड़कों पर जुझारू संघर्ष की बात आम हो गयी. मई 1907 के पहले हफ्ते में रावलपिंडी वर्कशॉप के 3,000 मजदूरों ने दूसरी फैक्ट्रियों के मजदूरों के साथ मिल कर “पंजाबी” नाम की पत्रिका के संपादक को दंडित किए जाने के खिलाफ विशाल प्रदर्शन किया. आस-पास के गांव वालों ने भी उस उग्र रैली में हिस्सा लिया और अंगरेजों से जुड़ी अमूमन तमाम चीजें उनके हमलों का शिकार बनीं.

लेनिन ने भारतीय मजदूरों में आई राजनीतिक जागृति का स्वागत किया:

इसी दौरान, हालांकि 1905 की रूसी क्रांति नाकाम हो चुकी थी, इससे इससे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर आंदोलन को आम राजनीतिक हड़ताल के रुप में एक नया हथियार मिला. बिपिन चंद्र पाल की गिरफ्तारी पर कलकत्ता की पत्रिका ‘नव शक्ति’ ने 14 सितंबर, 1907 के अपने अंक में लिखाः “रूस के मजदूरों ने दुनिया को बताया है कि दमन के दौर में असरदार तरीके से प्रतिरोध कैसे किया जाता है -- क्या भारतीय मजदूर उनसे सबक नहीं सीखेंगे?”

यह शुभेच्छा बंबई में जल्द ही साकार हुई. 24 जून, 1908 को तिलक की गिरफ्तारी से न सिर्फ बंबई बल्कि नागपुर और शोलापुर जैसे औद्योगिक केन्द्रों में भी आंदोलन शुरू हो गया. एक ओर तिलक के खिलाफ अदालती कार्रवाई चल रही थी, वहीं दूसरी ओर मजदूर वर्ग पुलिस और सेना से टकरा रहा था. सड़कों पर हो रहे ऐसे ही संघर्षों के दौरान 18 जुलाई को कई मजदूरों की जानें गईं और सैकड़ों जख्मी हुए. अगले दिन करीब 60 मिलों के लगभग 65,000 मजदूरों ने हड़ताल कर दी. बंबई के गोदी मजदूर भी 21 जुलाई को आंदोलन में उतर पड़े. 22 जुलाई को तिलक को छह साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई. विरोधस्वरूप हड़ताली मजदूरों ने छः दिनों के लिए बंबई को युद्धक्षेत्र में तब्दील कर दिया.

गांधी के निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत

स्वदेशी आंदोलन के कारण कांग्रेस फौरी तौर पर नरम और गरम दलों के बीच बंट गई थी. लेकिन इससे अलग बंगाल में क्रांतिकारी उग्रवाद का काफी फैलाव हो चुका था. इस दौरान युगान्तर और अनुशीलन नाम के दो कांतिकारी केंद्र बन गए और 1911 में बंगाल के बंटवारे का फैसला वापस लिए जाने के बावजूद बंगाल के आतंकवादियों की शक्ति और लोकप्रियता बढ़ती गई. इस आंदोलन के शीर्ष नेता बाघा जतीन सितंबर 1915में उड़ीसा तट पर बालासोर के पास पुलिस के साथ संघर्ष में वीरतापूर्वक शहीद हो गए.

कांतिकारी आतंकवाद की लहर विदेशों, खासकर ब्रिटिश कोलंबिया और अमेरिका में बसे भारतीयों तक पहुंची और उनमें भी खासकर सिखों के बीच उसने जड़ जमा ली. सैन फ्रांसिस्को में 1913 में बहुचर्चित गदर आंदोलन शुरू हुआ. बंगाल के प्रारंभिक क्रांतिकारियों के हिंदूवादी तेवर के विपरीत गदर आंदोलन के लोग 1857 की हिंदू-मुस्लिम एकता की विरासत की बात करते थे. कई उग्रवादी और गदर आंदोलन के लोग आगे चलकर कम्युनिस्ट कार्यकर्ता बने.

पहला विश्व युद्ध छिड़ने के बाद ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने भारत में दमन तेज कर दिया. इस दौरान लोगों के बुनियादी अधिकार भी छीन लिए गये. युद्ध खत्म होने के बाद अंगरेजों ने रॉलेट एक्ट लगाकर लोगों को अधिकारों से आगे भी वंचित रखना चाहा. युद्ध की वजह से बहुसंख्यक भारतीय जनता तंगहाल हुई, वहीं कारोबारी तबके के लिए यह मुनाफा कमाने का स्वर्णिम अवसर साबित हुआ. कुल मिलाकर, विश्व युद्ध के बाद की स्थितियां व्यापक जनांदोलन के लिए उपयुक्त थी.

सरकारी इतिहास में इस उभार को रॉलेट सत्याग्रह का नाम दिया गया है, और इसे भारतीय जनता पर गांधी के जादुई असर की पहली मिसाल के बतौर चिन्हित किया जाता है. गांधी 1907 से 1914 के बीच दक्षिण अफ्रीका में अपनी मुहिम के दौरान निष्क्रिय प्रतिरोध या सत्याग्रह का सिद्धान्त गढ़ चुके थे. लौटने के बाद उन्होंने बिहार के चंपारण और गुजरात के खेड़ा में चल रहे लोकप्रिय किसान आंदोलनों से प्रत्यक्ष अनुभव भी हासिल किया. इधर राजस्थान में भी 1913 में बिजोलिया में सीताराम दास और 1916 में क्रांतिकारी रह चुके भूप सिंह उर्फ विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुए. “टैक्स नहीं, मालगुजारी नहीं” के नारे इन्हीं किसान आंदोलनों के दौरान स्वतःस्फूर्त रूप से उभरे.

औपचारिक रूप से गांधी के नेतृत्व में आंदोलन एक रविवार (30 मार्च 1919) को एक दिन की हड़ताल से शुरू हुआ. गांधी द्वारा इस मुहिम की धार कुंद करने और उसे बार-बार रोके जाने के बावजूद यह अभियान व्यापक असहयोग आंदोलन में तब्दील हो गया. नवम्बर 1921 से फरवरी 1922 के बीच जब यह आंदोलन अपने शिखर पर था तभी 5 फरवरी 1922 को उत्तरप्रदेश में गोरखपुर जिले के चौरी-चौरा में उग्र किसानों ने 22 पुलिस वालों को मार दिया. इस पर गांधी ने 11 फरवरी 1922 को एकतरफा तौर पर अचानक आंदोलन वापस ले लिया. ज्यादातर कांग्रेसी नेताओं ने भी इसका विरोध किया. लेकिन इस घटना के बाद चौरी-चौरा के किसानों पर बर्बर जुल्म ढाए जाने के खिलाफ अमूमन कोई प्रतिवाद नहीं हुआ. चौरी-चौरा कांड के 225 अभियुक्तों में से पहले तो 172 को मौत की सजा सुनाई गयी. बाद में 19 को फांसी पर लटका दिया गया और बाकियों को काला पानी की सजा हुई. आज भी मारे गए पुलिस वालों के लिये तो एक स्मारक चौरी-चौरा में है, लेकिन फांसी पर लटकाए गए किसानों की स्मृति में कोई स्मारक नहीं बना.

बर्बर दमन और मजदूर-किसान आन्दोलनों का उभार

प्रथम विश्व युद्ध के बाद आए व्यापक जन उभार को ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने दमन के जोर पर कुंद करने की भरसक कोशिश की. इस दौरान उत्पीड़न की सबसे बर्बर घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग नरसंहार के रूप में सामने आई. इस नरसंहार को अंजाम देने वाले कुख्यात जनरल डायर ने इसे सही ठहराते हुए तर्क दिया कि “वे लोगों को सबक सिखाना चाहते थे.” उन्हें तो अफसोस इस बात का था कि अगर उनकी टुकड़ी के पास और गोलियां होतीं तो वे और ज्यादा लोगों को मार पाते. सरकार द्वारा ढाए जा रहे निर्मम अत्याचार और गांधीवादी ढुलमुलपन के बीच भी अगर भारतीय जनता ब्रिटिश प्रशासन को “सबक सिखाने” में कामयाब रही तो इसका श्रेय मजदूर वर्ग की जोरदार पहल और किसानों के व्यापक असंतोष व आन्दोलनों को जाता है.

इस दौर के प्रभावशाली किसान आंदोलनों में उत्तर प्रदेश में अवध के तालुकेदारों द्वारा मनमानी लगान वसूली और उनके जुल्मों के खिलाफ हुआ किसान आंदोलन गौरतलब है. इस आंदोलन का प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, और फैजाबाद जिलों में मजबूत आधार था. एक समय फीजी में बंधुआ मजदूर रहे बाबा रामचंद्र इसके नेता थे. उन्होंने किसान एकता के नारों को रामायण के दोहों से जोड़ा और लेनिन को किसानों का प्रिय नेता भी बताया. राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में मोतीलाल तेजावत ने भीलों का दमदार आंदोलन छेड़ा. अगस्त 1921 में केरल का मालाबार क्षेत्र एक बार फिर मोपला विद्रोह से हिल उठा. 1920 के दशक के शुरूआती वर्षों में पंजाब के जाट सिख किसानों ने अकालियों के नेतृत्व में गुरुद्वारा सुधार आंदोलन छेड़ा. इस आंदोलन का लक्ष्य सिख धर्म स्थलों को अंगरेजों के पिट्ठू भ्रष्ट महंतों के कब्जे से मुक्त कराना था. महाराष्ट्र के सतारा जिले में 1919 से 1921 के यीच सत्यशोधक नाना पाटील के नेतृत्व में जमींदारों और महाजनों के खिलाफ प्रभावशाली किसान आंदोलन हुआ. पाटील आगे चलकर राज्य के लोकप्रिय कम्युनिस्ट नेता के रूप में उभरे.

जल्लाद का बयान

मैने गोलियां चलवाई और तब तक चलवाई जब तक समूची भीड़ बिखर नहीं गयी, और मैं सोचता हूं कि यदि अपनी कार्रवाई को जायज ठहराना हो तो अपना कर्तव्य निभाने के लिये जिस किस्म का नैतिक दबाव और बड़े पैमाने का असर मुझे इस गोलीकांड के जरिए डालना था उसकी अपेक्षा तो न्यूनतम गोलियां चलवाई. अगर मेरे पास और बड़ा सैन्यदल होता तो और भी ज्यादा लोग मारे जाते. मेरा उद्देश्य सिर्फ भीड़ को तितर-बितर करना नहीं था बल्कि सैनिक दृष्टि से सिर्फ वहां मौजूद लोगों पर ही नहीं, समूचे पंजाब के लोगों पर काफी जोरदार नैतिक असर डालना था. अनावश्यक कठोरता का तो सवाल ही नहीं उठता. ...

- जनरल डायर की जनरल स्टाफ डिवीजन को भेजी गई रिपोर्ट, 25-8-1979

टैगोर ने प्रतिवाद में नाइट की पदवी वापस की

अभागे लोगों को जो जरूरत से ज्यादा कठोर सजा दी गई और जिस अन्दाज में दी गई, हमें यकीन है कि वह सभ्य सरकारों के इतिहास में बेमिसाल है... मैं अपने देश के लिए कम-से-कम जो कर सकता हूं वह है कि अपने करोड़ों देशवासियों की ओर से ... प्रतिवाद का इजहार करूं. ... अब समय आ गया है कि सम्मान के तमगे अपमान के संदर्भ में अप्रासंगिक होकर बेइन्ताहा शर्मसार हो गए हैं और मैं चाहता हूँ कि तमाम विशिष्टताओं से स्वयं को वंचित कर लूं, अपने उन देशवासियों की पांत में खड़ा हो जाऊं जो अपनी तथाकथित तुच्छता के कारण पशुवत् अपमान सहने के लिये मजबूर है.

– वायसराय के नाम रवीन्द्रनाथ टैगोर का पत्र, 31-5-1919

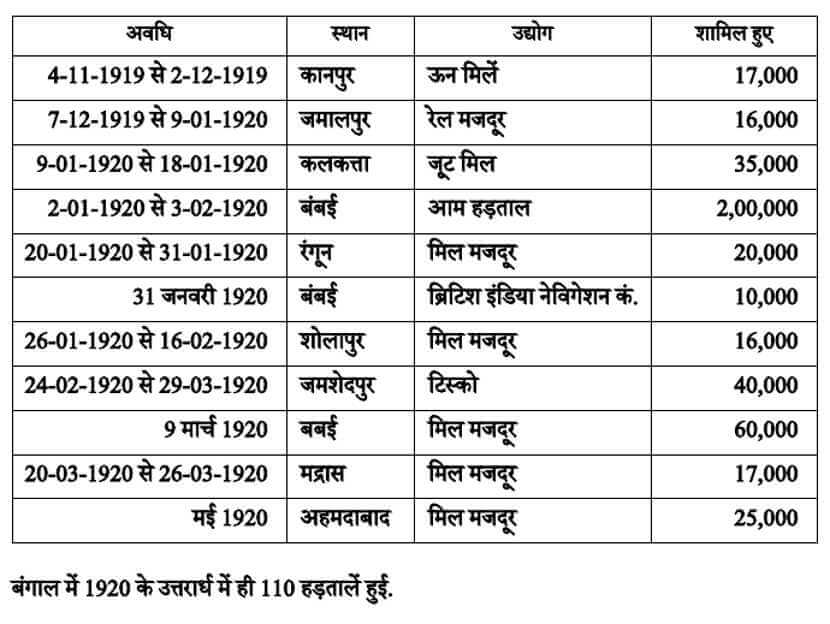

इन किसान आंदोलनों के साथ-साथ देश भर में मजबूत हड़तालों की लहर चल रही थी. नीचे 1923 के एक प्रकाशन में दिए गए आंकड़ों (जिसे सुमित सरकार ने अपनी किताब ‘आधुनिक भारत’ में उद्धरित किया है) पर एक नजर डालने से हड़ताल की उस लहर के असर का अंदाज मिलता है :

मजदूर संगठन ने अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण किया

मजदूर वर्ग के इस जबर्दस्त उभार के दौरान ही भारतीय मजदूरों के पहले अखिल भारतीय संगठन का जन्म हुआ. 31 अक्तूबर 1920 को बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (ऐटक) का गठन हुआ. ऐटक के गठन के पीछे एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत तिलक थे, लेकिन संगठन बनने से तीन महीने पहले अगस्त 1920 को उनका निधन हो गया.

ऐटक के उद्घाटन सत्र में सर्वहारा की नई पहचान और तेवर के सभी संकेत थे, लेकिन यह कांग्रेस के संवैधानिक सुधार के चक्रव्यूह से मुक्त नहीं हो पाया था. अपने अध्यक्षीय भाषण में लाला लाजपत राय ने पूंजीवाद और “उसकी जुड़वा संतानों सैन्यवाद और साम्राज्यवाद” पर लगाम लगाने में संगठित मजदूरों की भूमिका पर जोर दिया. उन्होंने “मजदूरों को संगठित करने और उनमें वर्ग-चेतना लाने” की बात का भी समर्थन किया लेकिन ब्रिटिश सरकार के संबंध में उन्होंने कहा कि “मजदूरों को न तो उनका समर्थन करना चाहिए न विरोध.”

ऐटक के पहले महासचिव दीवान चमन लाल ने इस मौके पर जारी किए गए “भारतीय मजदूरों के घोषणापत्र” में “भारत के मजदूरों” का आह्वान किया कि वे “अपने देश के भाग्य विधाता के रूप में अपने अधिकारों को हासिल करें.” घोषणापत्र में मजदूरों से कहा गया कि उन्हें राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का हिस्सा होना ही चाहिए और “सभी कमजोरियों पर जीत हासिल करते हुए सत्ता और स्वतंत्रता के रास्ते पर बढ़ना चाहिए.” वही ऐटक के उपाध्यक्ष जोसफ बपतिस्ता ने “साझेदारी के उच्च आदर्शों का बखान” करते हुए इस बात पर जोर दिया कि मिल मालिक और मजदूर “साझीदार और सहकर्मी हैं, न कि श्रम के क्रेता और विक्रेता.”

ऐटक का दूसरा सम्मेलन बिहार में धनबाद जिले की झरिया कोयला नगरी में 30 नवम्बर से 2 दिसम्बर 1921 तक चला. (बीसीसीएल के अंधाधुंध और त्रुटिपूर्ण कोयला खनन के कारण मजदूर वर्ग के इस ऐतिहासिक केंद्र का अस्तित्व अब खतरे में पड़ चुका है. इसी शहर में 1928 को हुए ऐटक के नवें सम्मेलन में भारत को समाजवादी गणतंत्र बनाने का संकल्प लिया गया था). दूसरे सम्मेलन में भारतीय श्रमिकों और आम जनता के लक्ष्य के बारे में कहीं ज्यादा जोर देकर बातें रखी गई. सम्मेलन में ऐलान किया गया “समय आ गया है कि जनता की स्वरान्ज हासिल हो.” झरिया अधिवेशन एक अभूतपूर्व घटना थी. मजदूरों के इस अभूतपूर्व शक्ति प्रदर्शन में करीब 50,000 लोग शरीक हुए. उनमें से ज्यादातर लोग आस-पास के कोयला खनिक या दूसरे उद्योगों के मजदूर और उनके परिजन थे.

मजदूर वर्ग और ऐटक के प्रति गांधी का उपेक्षा भावः

कुछ हलकों में गांधी को भारतीय मजदूर आंदोलन का भी जनक माना जाता है. यह सच से बिल्कुल उलट है. 1918 में ही गांधी का अहमदाबाद में मजदूर वर्ग से साबका जरूर पड़ा था, लेकिन वे वहां मजदूरों को ट्रेड यूनियन में संगठित करने नहीं गये थे. अपने मित्र और कई कपड़ा मिलों के मालिक अंबालाल साराभाई और दूसरे मिल मालिकों के कहने पर उन्होंने वहां ‘प्लेग बोनस’ को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप किया और 35 फीसदी वेतन वृद्धि के लिए मध्यस्थता की. वहां मिल-मालिक 20 फीसदी वेतन वृद्धि करना चाहते थे जबकि मजदूर 50 फीसदी वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे. 20 के दशक के बाद वाले वर्षों में जब देश भर के कपड़ा मजदूर वेतन बढ़ाने की मांग पर आंदोलन कर रहे थे तब गांधी ने अहमदाबाद के मजदूरों से अपील की कि मंदी के इस दौर में उन्हें अपने मालिकों को परेशान नहीं करना चाहिए. उनकी सलाह थी “वफादार नौकर वेतन लिए बगैर भी मालिक की सेवा करता है.”

उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त दिया और मजदूरों से कहा कि मालिकों को वे ट्रस्टी मानें और बातचीत के जरिये ही सभी विवादों का निबटारा करें. उन्होंने कपड़ा मजदूरों का जो संघ बनाया, उसका नाम इसी सोच के तहत ‘मजूर महाजन’ रखा. उनके साबरमती आश्रम के लिए अहमदाबाद के मिल मालिकों ने दिल खोलकर चंदा दिया. वही आश्रम के निर्माण का ज्यादातर कार्य हड़ताली मजदूरों को जुटाकर कराया गया.

सच तो यह है कि गांधी अपने अभियानों की योजना में भी अहमदाबाद के मजदूरों को ज्यादा अहमियत नहीं देते थे और न ही उन्होंने किसानों के पक्ष में मजदूरों को गोलबन्द करने की कोई खास कोशिश की. इसके बावजूद अहमदाबाद के मजदूरों ने एक-एक आना चंदा जुटाकर सूरत जिले के बारदोली में आंदोलनकारी किसानों के लिए 1,300 रुपये जुटाए. जलियांवाला बाग नरसंहार से चन्द दिनों पहले जब ब्रिटिश शासकों ने गांधी को दिल्ली या पंजाब में घुसने न देने का आदेश जारी किया, तो अहमदाबाद में हिंसक आंदोलन फूट पड़ा. 11और 12 अप्रैल 1919 के दो दिनों तक अहमदाबाद पर एक हद तक शहर के कपड़ा मजदूरों का कब्जा रहा. 51 सरकारी इमारतें फूंक दी गई और पास के शहर वीरमगाम में रेलवे स्टेशन और थाने में आग लगा दी गई. ब्रिटिश प्रशासन ने वहां मार्शल लॉ लागू कर दिया. सरकारी सूत्रों के मुताबिक सैनिक कार्रवाई में 28 जानें गई और 123 जख्मी हुए. अपने ही गढ़ अहमदाबाद में भड़के हिंसक आंदोलन से घबराए गांधी ने इसे अपनी “भयानक गलती” माना और तुरंत सत्याग्रह वापस ले लिया.

गांधी ने कभी-कभी दूसरे औद्योगिक केंद्रों में भी ट्रस्टीशिप और सौहार्दपूर्ण समझौते के अहमदाबाद मॉडल की तर्ज पर मजदूरों को संगठित करने की बात की. लेकिन शायद वे भांप गए थे कि ऐसी कोशिशों को नाकाम हो होना था, अतः उन्होंने कभी ऐसे प्रयोग पर जोर नहीं दिया. दरअसल उन्होंने ऐटक के गठन या उसके मार्गदर्शन के लिए कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में शायद गांधी ही ऐसे अपवाद थे जिन्होंने उस प्रारम्भिक दौर में भी खुद को ऐटक से बिल्कुल अलग रखा था जब ट्रेड यूनियन आन्दोलन में कम्युनिस्ट कोई खास ताकत नहीं बन सके थे. शायद उनकी यह उपेक्षा इस आशंका से उभरी थी कि अखिल भारतीय पैमाने पर मजदूर वर्ग के संगठित हो जाने से कांग्रेस के नेतृत्व में बने सामाजिक-राजनीतिक शक्तियों और वैचारिक प्रवृत्तियों के गठबंधन में मौजूद गांधीवादी संतुलन बिगड़ जायेगा.

मजदूर आन्दोलन कम्युनिस्ट विचारधारा की ओर बढ़ा

मजदूर वर्ग के सभी बड़े केंद्रों में 1920 के दशक में राजनीतिक सक्रियता तेजी से बढ़ी. मजदूर आंदोलनों के नक्शे में नए-नए राज्य जुड़े. मई 1921 में असम के चाय बागानों में, खासकर सुरमा घाटी के चारगोला में मजदूरों का एक जबर्दस्त उभार नजर आया जिसके फलस्वरूप लगभग 8,000 मजदूर घाटी से बाहर चले गए. दरंग और शिवसागर जिले के चाय बगानों से भी दिसम्बर 1921 में छिटपुट संघर्षों की खबरें आती रही. बंबई, कलकत्ता और मद्रास के मजदूरों ने प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के खिलाफ 17 नवंबर 1921 में हुई देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके पहले ही मद्रास के बकिंघम ऐंड कर्नाटक मिल्स में जुलाई से अक्टूबर तक चार महीने की हड़ताल चल चुकी थी. इस हड़ताल के खिलाफ पुलिस कार्रवाईयों में सात मजदूरों की जानें गई. मई 1923 को मद्रास के बुजुर्ग वकील और मजदूर नेता सिंगारवेलु चेट्टियार ने मद्रास समुद्र तट पर भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर मई दिवस समारोह आयोजित किया. गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बीच-बीच में रोकते जाना सिंगारवेलु को अपसंद था. वे आगे चलकर देश के शुरुआती कम्युनिस्ट नेताओं में से एक बने. अप्रैल से लेकर जून 1925 तक उत्तरी रेलवे में बड़ी हड़ताल हुई. बंबई में थोड़ी-थोड़ी अवधि के बाद कपड़ा मिलों में हड़तालें होती रहीं.

इसी दौरान भारतीय मजदूर वर्ग आंदोलन में कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रवेश होता है. भारतीय प्रवासियों के साथ ही देश के अंदर भी कम्युनिस्ट समूह काम करने लगे. 26 दिसंबर1925 को देश में सक्रिय विभिन्न कम्यूनिस्ट समूहों के लोग कानपुर में जुटे और औपचारिक तौर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ. 1920 के दशक में कम्युनिस्ट लोग कांग्रेस के अलावा मजदूर-किसान पार्टी जैसे संगठनों के जरिये काम करते रहे. ऐसी पार्टियां बंगाल, बम्बई, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में काफी सक्रिय और लोकप्रिय हुई. पंजाब में इस पार्टी का नाम किरती किसान पार्टी था, जिसका गठन अमृतसर के जलियांवाला बाग में, वहां हुए जघन्य नरसंहार की नवीं बरसी पर हुआ.

मजदूरों ने कहा ‘संपूर्ण आजादी चाहिए’

मजदूर वर्ग के आंदोलन की बढ़ती लहर पर काबू पाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1926में एक ऐसा ट्रेड यूनियन ऐक्ट लागू किया जिसके जरिये मजदूर आन्दोलनों पर काफी पाबंदियां लगा दी गई. मसलन सभी अपंजीकृत ट्रेड यूनियनों को एक तरह से अवैध करार दिया गया और यूनियनों पर राजनीतिक उद्देश्य के लिए चंदा इकट्ठा करने पर रोक लगा दी गई. विडबना यह है कि इसके ठीक उलट ब्रिटेन में ट्रेड यूनियनें ही लेबर पार्टी का आधार थी और देश की राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी. लेकिन यह प्रतिक्रियावादी और पाखंडी कानून भी मजदूर आंदोलनों के उमड़ते ज्वार को रोक नहीं पाया.

बंबई के 20,000 मजदूरों ने सिर्फ गोरे सदस्यों वाले साइमन कमीशन के खिलाफ फरवरी 1928 में सड़कों पर मोर्चा निकाला. 1928 में लिलुआ रेल वर्कशॉप के मजदूरों ने जनवरी से जुलाई तक एक बड़े किस्म का संघर्ष चलाया. 18 अप्रैल से सितम्बर 1928 तक टिस्को के मजदूर एक लम्बी हड़ताल पर रहे. अप्रैल से अक्तूबर 1928 तक बंबई में एक बार फिर कपड़ा मजदूरों की बड़ी लम्बी हड़ताल चली. जुलाई 1928 में दक्षिण भारतीय रेलवे में थोड़े समय के लिए लेकिन जोरदार हड़ताल हुई. इसके नेता सिंगारवेलु और मुकंदलाल सरकार को कैद की सजा हुई जबकि एक हड़ताली मजदूर पेरुमल को काला पानी भेज दिया गया. मजदूर वर्ग का सबसे शानदार हस्तक्षेप कलकत्ते में रहा, जब दिसंबर 1928 को बंगाल की मजदूर किसान पार्टी के नेतृत्व में हजारों मजदूर कांग्रेस अधिवेशन में प्रवेश कर दो घंटे तक पंडाल में जमे रहे और उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया.

अल्लूरि सीताराम राजू से भगत सिंह तक : ईकलाब जिन्दाबाद

आंध्र प्रदेश में 1920 के दशक के प्रारंभ में किसान छापामार युद्ध का एक बेहतरीन मिसाल देखने को मिली. अगस्त 1922 से मई 1924 तक अल्लूरि सीताराम राजू और सैकड़ों आदिवासी किसान छापामार योद्धाओं ने गोदावरी एजेंसी क्षेत्र के करीब 2500 वर्ग मील पहाड़ी क्षेत्र में ब्रिटिश राज को प्रभावी चुनौती दी. सटीक हमलों और थानों पर कारगर छापामारी में सिद्धहस्त होने के कारण राजू को नाखुश अंग्रेज भी दमदार छापामार रणनीतिज्ञ मानते थे. इस विद्रोह को दबाने के लिए मद्रास सरकार ने 15 लाख रुपये खर्च किए और मालावार स्पेशल पुलिस और असम रायफल्स को अभियान में लगाया. राजू को आखिरकार तालाब में नहाते वक्त पकड़ लिया गया. ब्रिटिश प्रशासन ने भारी जुलम ढाने के बाद 6 मई 1924 को इस महान योद्धा को गोली मार दी. संयोगवश भारत की आजादी की 50 वीं वर्षगांठ पर ही इस महान किसान क्रांतिकारी की जन्म शतवार्षिकी है.

एक ओर जहां अल्लूरि सीताराम राजू आजादी के लिए ग्रामीण गरीबों द्वारा जुझारू हथियारबंद संघर्ष चलाने के साहस व क्षमता का प्रतीक बने, वही भगत सिंह ने कहीं ज्यादा सार्थक एक ऐसी आजादी की उम्मीदें जगाई जो हमें नसीब हो सकती थी. सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला के खंडहरों में अपने साथियों की एक मीटिंग में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी (एच.एस.आर.ए.) का गठन किया. अपनी शुरुआती कार्रवाई में एच.एस.आर.ए. ने दिसंबर 1928 में लाहौर में पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोली मारकर लाला लाजपत राय पर हुए जानलेवा हमले का बदला लिया. 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ हुए एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठियों से लाजपत राय गंभीर रूप से जख्मी हुए और 17 नवंबर को उन्होंने दम तोड़ दिया. भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को विधान सभा में बम फेंका. उस समय विधान सभा में मजदूर विरोधी ट्रेड्स डिस्प्यूट्स बिल और एक अन्य विधेयक पर चर्चा चल रही थी, जिसमें ब्रिटिश कम्युनिस्टों और भारतीय स्वतंत्रता के दूसरे समर्थकों के भारत आने पर रोक लगाने का प्रावधान था.

एच.एस.आर.ए. के झंडे तले इन चुनिंदा आतंकवादी कार्रवाइयों के अलावा भगत सिंह और उनके साथियों ने खुलेआम काम करने वाले एक संगठन नौजवान भारत सभा का भी गठन किया. जेल में फांसी का इंतजार करते हुए भगत सिंह ने मार्क्सवाद का सिलसिलेवार ढंग से अध्ययन किया और “मैं नास्तिक क्यों हूं” समेत कई महत्वपूर्ण लेख लिखे. भगत सिंह के क्रांतिकारी आतंकवादी से मार्क्सवादी में रूपान्तरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि यह बदलाव महज विचारधारा के धरातल पर नहीं था बल्कि भारतीय समाज का गहन विश्लेषण करके उसके रूपान्तरण के लिये एक संपूर्ण क्रांतिकारी कार्यक्रम तैयार करने के तमाम लक्षण भी इस प्रक्रिया में दिखाई पड़े थे.

अगाध देशभक्ति, दृढ़ निश्चय, क्रांतिकारी वीरता और जबर्दस्त नेतृत्व क्षमता से लैस भगत सिंह में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का क्रांतिकारी ध्रुव बनने और गांधी-नेहरू के राजनीतिक वर्चस्व को जानदार चुनौती देने की क्षमता मौजूद थी. कांग्रेस ने इस महान क्रांतिकारी की जान बचाने के लिए महज नाम मात्र की कोशिश की, लेकिन जनता के दिलों में निर्विवाद रूप से भगत सिंह और उनके साथी चन्द्रशेखर आजाद का नाम भारत की आजादी की लड़ाई के दो महानतम किवदंती नायकों के बतौर सुरक्षित है. चन्द्रशेखर आजाद ने कई बार ब्रिटिश पुलिस को झांसा दिया मगर अन्ततः इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ हुई एक अचानक मुठभेड़ में उन्होंने शहीदों की मौत धारण की. भगत सिंह का नारा ‘इंकलाब जिंदाबाद’ इन्साफ, आजादी और लोकतंत्र के लिए भारत में चलने वाले हर संघर्ष का युद्धघोष बन गया है.

इन्कलाब जिन्दाबाद

बहरों को सुनाने के लिये ऊंची आवाज की जरूरत होती है. ऐसे ही एक अवसर पर फ्रांसीसी अराजकतावादी शहीद वैलियें द्वारा कहे गए इन अमर शब्दों के साथ हम अपनी इस कार्रवाई को दृढ़ता से जायज ठहराते हैं.

पिछले दस वर्षों के अपमानजनक इतिहास को दोहराए बिना ... हम बार-बार यही देखते हैं कि जब साइमन कमीशन से चन्द और छोटे-मोटे सुधारों की उम्मीद लगाए लोग अपेक्षित लाभ के बंटवारे पर झगड़ रहे हैं, तो सरकार हम पर पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड्स डिस्प्यूट्स बिल जैसे नए-नए दमनकारी कानून लाद रही है, जबकि प्रेस सेडिशन बिल अगले सत्र के लिए सुरक्षित रखा गया है. खुले तौरपर काम कर रहे मजदूर नेताओं की निर्विचार गिरफ्तारी साफ दिखा रही है कि हवा का रुख किस ओर है. इन अत्यंत उत्तेजक स्थितियों में हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी ने पूरी संजीदगी के साथ अपनी जिम्मेवारी को मुकम्मिल तौर पर समझते हुए अपने सेनादल को इस खास कार्रवाई को अंजाम देने का निर्देश दिया है जिससे इस अपमानजनक प्रहसन को बन्द किया जा सके. ...

जन प्रतिनिधि अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में वापस लौटें और जनसमुदाय को आसन्न क्रांति के लिये तैयार करें, और सरकार को भी यह बता दिया जाय कि असहाय भारतीय जनता की ओर से पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के खिलाफ प्रतिवाद करते हुए तथा लाला लाजपत राय की निर्मम हत्या का विरोध करते हुए हम इतिहास द्वारा बार-बार दोहराए गए इस सबक पर जोर देना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को तो मार देना आसान है मगर इससे उस व्यक्ति के विचारों की आप हत्या नहीं कर सकते. बड़े-बड़े साम्राज्यवाद ढह चुके हैं, किन्तु विचार जीवित रहे हैं. ... बूर्बों राजवंशियों और जारों का पतन हो गया, जबकि इन्कलाब का कारवां विजयपूर्वक उनके सिरों के ऊपर से गुजर गया ... इन्कलाब जिन्दावाद !

(8-4-1929 को लेजिस्लेटिव असेम्बली पर बम फेंकते समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा जारी किए गए पर्चें से संक्षिप्त अंश.)

लाहौर अदालत में लेनिन दिवस

आज लाहौर षड़यंत्र केस की कार्रवाई शुरू होने से पहले अदालत में घुसते वक्त सभी अठारह आरोपी, जिन्होंने अपने गलों में लाल रूमाल बांधे हुए थे, “इकलाब जिन्दाबाद”, “कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल जिन्दाबाद”, “लेनिन अमर रहे”, “सर्वहारा जिन्दाबाद” और “साम्राज्यवाद मुर्दाबाद” के नारे लगाते हुए कठघरों में अपनी जगह पर पहुंचे.

भगत सिंह ने मेजिस्ट्रेट को सूचित किया कि वह और उनके साथ के अन्य आरोपी लेनिन दिवस मना रहे हैं. भगत सिंह ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपने खर्च पर मास्को में तीसरे इन्टरनेशनल के अध्यक्ष के पास निम्नलिखित सन्देश भिजवा दें: लेनिन दिवस के उपलक्ष्य पर हम कामरेड लेनिन के उद्देश्य के विजयपूर्ण अभियान के प्रति बिरादराना अभिनन्दन व्यक्त करते हैं. हम सोवियत रूस द्वारा किये जा रहे महान प्रयोग की पूर्ण सफलता की कामना करते हैं. हम विश्व क्रांतिकारी आन्दोलन के साथ जुड़ने की आकांक्षा व्यक्त करते हैं. श्रमिक सैन्यदल की विजय हो. पूंजीपतियों का नाश हो. साम्राज्यवाद मुर्दाबाद.

- हिन्दुस्तान टाइम्स, 26 जनवरी 1930

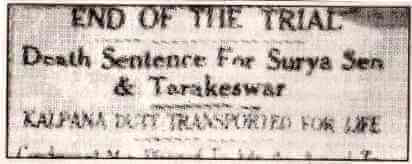

मेरठ ‘षड्यंत्र’ और सविनय अवज्ञा आन्दोलन

भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया. उसी दौरान 31 कम्युनिस्ट नेता और संगठक मेरठ षड्यंत्र कांड नाम का एक झूठा मुकदमा झेल रहे थे. गिरफ्तार किए गये नेताओं में ब्रिटेन के तीन कम्युनिस्ट -- बेंजामिन फ्रांसिस ब्रेडले, फिलिप स्प्रैट और लेस्टर हचिंसन भी शामिल थे. भारतीय मजदूर वर्ग को संगठित करने के सांझा मिशन में भारतीय कामरेडों के साथ ये कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे. कम्युनिस्टों ने भारत में ब्रिटिश राज के असली रूप को उजागर करने और क्रांति तथा आजादी के कम्युनिस्ट लक्ष्य को प्रचारित करने के लिए इस मुकदमे की सुनवाई का बखूबी इस्तेमाल किया. इस मुकदमे का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध हुआ और ब्रिटिश ट्रेड यूनियनों तथा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर आंदोलन के दबाव में हाईकोर्ट को निचली अदालतों द्वारा दी गयी लंबी कैद की सजाओं में कटौती करनी पड़ी.

इसी दौरान राजनीतिक जन-आंदोलन का दूसरा बड़ा गांधीवादी प्रयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था. कांग्रेस के अंदर पूर्ण स्वराज के लिए निर्णायक संघर्ष छेड़ने का दबाव बढ़ रहा था. गांधी ने 31 जनवरी 1930 को ब्रिटिश शासकों को 11-सूत्री अल्टीमेटम दिया. इस मांग पत्र में पूर्ण आजादी की बात तो दूर, भारत के लिए स्वतंत्र उपनिवेश के दर्जे (डोमिनियन स्टैटस) की मांग को भी शामिल नहीं किया गया. गांधी ने इन 11 मांगों को इस आधार पर जायज ठहराया कि इससे आंदोलन का विस्तार होगा और समाज के विभिन्न तबके उसमें शामिल होंगे. उनमें से पांच तो आम लोकतांत्रिक मांगे थी. (हां. उनमें गांधीवादी रुझान जरूर मौजूद था) : सैनिक खर्च और सिविल सेवा के वेतनों में 50 फीसदी कटौती, पूर्ण शराबबंदी, तमाम राजनीतिक बंदियों की रिहाई, सीआईडी में सुधार और हथियारों के लाइसेन्स पर जन-नियंत्रण कायम करने के लिए आर्म्स ऐक्ट में संशोधन. तीन मांगें खास तौर पर भारतीय पूंजीपतियों के हितों से संबंधित थीं : रुपया-पौंड स्टर्लिंग विनिमय दर को घटाना, भारतीय कपड़ा उद्योग का संरक्षण और तटीय नौ-परिवहन में भारतीयों के लिए आरक्षण. बाकी दो मांगें भूस्वामी किसानों के लिए थीं : लगान की दर में 50 फीसदी कटौती और नमक कर तथा नमक बनाने पर सरकार के एकाधिकार की समाप्ति. इस मांग पत्र में अगर कोई चीज सिरे से गायब थी तो वह थी मजदूरों और गांवों के भूमिहीनों के हित में कोई मांग.

शोलापुर कम्यून व चटगांव शस्त्रागार पर हमला

औद्योगिक मजदूरों और गांवों के भूमिहीनों के प्रति इस खास किस्म के गांधीवादी उपेक्षाभाव के बावजूद इन वर्गों के लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में जमकर हिस्सा लिया. गांधी ने अपने आश्रम के 71 अनुयाइयों के साथ 12 मार्च से 6 अप्रैल तक बहुचर्चित डांडी मार्च सम्पन्न किया. नमक जैसा सीधा-सादा मुद्दा जनता की गोलबंदी का सशक्त आधार साबित हुआ और शीघ्र ही यह आन्दोलन देश भर में फैल गया. अप्रैल के मध्य में नेहरू की गिरफ्तारी के खिलाफ कलकत्ते के पास बजबज में पुलिस और जनता के बीच झड़पें हुईं. बंगाल के जूट मिल मजदूरों का जोश उन दिनों उफान पर था. महज एक साल पहले एक उन्होंने एक बेहद कामयाब हड़ताल के जरिये प्रति हफ्ते काम के घंटे 54 से बढ़ाकर 60 करने की मिल मालिकों की कोशिश को करारी शिकस्त दी थी. कलकत्ते के यातायात कर्मियों ने भी एक जूझारु आन्दोलन छेड़ा. उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत के पेशावर में भी बड़ा जन-उभार आया. 23 अप्रैल 1930 को खान अब्दुल गफ्फार खां (सीमान्त गांधी) और दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ पेशावर में 10 दिनों तक बलवा जारी रहा और आखिरकार 4 मई को मार्शल लॉ लगा दिया गया. चंद्रसिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल रेजिमेन्ट की टुकड़ी ने शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इन्कार कर दिया. इस घटना ने लड़ाकू जनता और सशस्त्र फौजों के बीच एक नई एकता की राह खोल दी. कराची के बंदरगाह कर्मी और मद्रास के चूलै मिल के कर्मचारी भी आन्दोलन में उतर आए थे.

सूर्य सेन की अपील

क्रांति के अजीज सिपाहियो,

भारत में क्रांति के जिम्मेवारी इण्डियन रिपब्लिकन आर्मी के कन्धों पर आ पड़ी है.

हम चटगांव की क्रांतिकारियों को अपने राष्ट्र की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये क्रांति के देशभक्तिपूर्ण उद्देश्य की ओर कूच करने का सम्मान हासिल हुआ है.

मैं, इण्डियन रिपब्लिकन आर्मी की चटगांव शाखा का अध्यक्ष सूर्य सेन घोषणा करता हूँ कि रिपब्लिकन आर्मी की चटगांव में मौजूद परिषद अपने-आपको निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के बतौर संगठित करती है.

1. आज हासिल विजय की रक्षा करना और उसे कायम रखना;

2. राष्ट्रीय मुक्ति के लिये सशस्त्र संघर्ष को तीव्र करना और उसका विस्तार करना;

3. अपने अन्दर मौजूद दुश्मन एजेंटों का दमन करना;

4. अपराधियों और लुटेरों पर अंकुश लगाना;

5. यह अस्थायी क्रांतिकारी सरकार बाद में जैसा निर्णय ले उसके अनुसार कार्रवाई करना.

यह अस्थायी क्रांतिकारी सरकार चटगांव के तमाम सच्चे सपूतों और सुपुत्रियों से पूर्ण आनुगत्व, वफादारी और सक्रिय सहयोग की आशा करती है और उसकी मांग करती है.

हमारे पवित्र मुक्तियुद्ध की विजय में पूर्ण विश्वास के साथ,

ब्रिटिश लुटेरों के प्रति कोई दया नहीं! गद्दारों और लुटेरों का नाश हो !

अस्थायी क्रांतिकारी सरकार जिन्दाबाद !

--10 अप्रैल 1930 को चटगांव की सशस्त्र कार्रवाई के पहले दौर के बाद सूर्य सेन द्वारा जारी की गई अपील

4 मई को गांधी की गिरफ्तारी के बाद इस उभार का चरम बिन्दु शोलापुर में देखने को मिला. वहां की तमाम कपड़ा मिलों के मजदूर 7 मई से हड़ताल पर चले गए. 16 मई को मार्शल लॉ लगाए जाने के पहले तक पूरा शहर एक तरह से मजदूरों के कब्जे में रहा. शराब की दुकाने फूंक दी गई और पुलिस चौकियों, अदालतों, पालिका भवनों और रेलवे स्टेशनों पर हमले हुए. शहर में एक किस्म की समानान्तर सरकार चली और पूरे देश में यह ‘शोलापुर के कम्यून’ के नाम से मशहूर हुआ.

इस बीच बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद नई ऊंचाइयां छू रहा था. “मास्टर-दा” सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव के क्रांतिकारियों के एक जत्ये ने स्थानीय शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया. उन्होंने इण्डियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम से स्वाधीनता की घोषणा भी जारी कर दी. चटगांव के क्रांतिकारियों में प्रीतिलता वाद्देदार और कल्पना दत्त सरीखी क्रांतिकारी युवतियों की भूमिका महत्वपूर्ण थीं. 8 दिसम्बर 1930 को विनय, बादल और दिनेश की मशहूर त्रिमूर्ति ने कलकत्ते की रायटर्स बिल्डिंग मुख्यालय पर हल्ला बोल दिया.

गोलमेज सम्मेलन से प्रान्तीय सरकारों तक

सविनय अवज्ञा आन्दोलन को देश भर में व्यापक समर्थन मिला. इसी बीच ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने नई संवैधानिक व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा शुरू की. लंदन में जनवरी 1931 में हुए पहले गोलमेज सम्मेलन का गांधी और कांग्रेस ने बहिष्कार किया. गांधी ने देश को भरोसा दिलाया कि लक्ष्य हासिल होने तक आन्दोलन चलता रहेगा. लेकिन अपने ही कहे से पीछे हटने में गांधी को देर नहीं लगी. 5 जनवरी 1931 को गांधी ने वायसराय इर्विन के साथ लगभग पहले गोलमेज सम्मेलन की ही शर्तों पर एक समझौते पर दस्तखत कर दिये.

इतिहासपरक अनुसंधानों से स्पष्ट हो चुका है कि मुख्यतः शान्तिपूर्ण मोलतोल और संवैधानिक भागीदारी के लिए भारतीय पूंजीपति वर्ग द्वारा डाले जा रहे दबाव की वजह से ही गांधी ने यह समझौता किया था. गांधी अक्टूबर 1931 में हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शरीक हुए. लेकिन जब उसका कोई नतीजा न निकला तो गांधी ने जनवरी 1932 में सचिनय अवज्ञा आन्दोलन के दूसरे दौर का आह्वान किया. लेकिन प्रशासन चौकस था. सभी प्रमुख लेता गिरफ्तार कर लिए गए और जबर्दस्त दमन चला. 1932 के उत्तरार्ध में गांधी ने अपने कदम पुनः वापस खीच लिए और हरिजन कल्याण पर जोर देना शुरू किया. हालांकि इस बदली हुई प्राथमिकता की वजह से वे अंग्रेजों द्वारा “अछूतों” को एक अलग निर्वाचक मंडल बना देने के प्रयास को विफल कर पाए. इस मुद्दे पर उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया और अन्ततः सवर्ण तथा “अछूत” नेताओं के बीच समझौता कराने में कामयाब हुए. इस समझौते को पूना पैक्ट नाम से जाना जाता है. इस सन्धि के तहत मतदाताओं का सवर्ण और “अछूत” के बीच बटवारा नहीं हुआ. बदले में “अछूतों” के लिए सीटें रिजर्व कर दी गई जो अंग्रेजों द्वारा पहले किए गए वादे से कुछ ज्यादा थी.

गांधी के अचानक उमड़े हरिजन प्रेम से इस महत्वपूर्ण सामाजिक आधार में कांग्रेस की धाक जम गई जो हाल के दिनों तक कायम रही. लेकिन इस मोर्चे पर उनका काम समाज सुधार और मानवतावादी कार्यों तक ही सीमित रहा. उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर कोई चोट नहीं की और न ही तथाकथित अछूतों और निचली जातियों के बुनियादी सामाजिक-आर्थिक हितों पर कोई ध्यान दिया. गांधी एक ओर हरिजन कल्याण का कार्य करते रहे और दूसरी ओर समाज को पीछे धकेलने वाली वर्णाश्रम व्यवस्था के पक्षधर बने रहे. इस मुद्दे पर अम्बेडकर का उनसे तीखा विरोध था. महाराष्ट्र में इससे पहले ही ज्योतिबा फुले और पण्डिता रामाबाई द्वारा छेड़ा गया समाज सुधार आन्दोलन कहीं ज्यादा प्रगतिशील था. दक्षिण भारत में भी छुआछूत के खिलाफ आन्दोलन काफी रैडिकल तेवर के साथ कहीं ऊंचे एजेण्डे की ओर बढ़ा. तमिलनाडु में “पेरियार” ई.वी. रामास्वामी नायकर के “सेल्फ रेस्पेक्ट” (स्वाभिमान) आन्दोलन में खुलकर ब्राह्मणवाद की भर्त्सना की गई. परियार ने सोवियत संघ की प्रशंसा की और अपनी पत्रिका “कुडी अरासु” (गणराज्य) में सिंगारवेलु चेट्टियार के नास्तिक और समाजवादी लेखन को जगह दी. पड़ोसी राज्य केरल में श्री नारायण गुरू के नेतृत्व में एड़वा समुदाय के लिए मन्दिर प्रवेश का अधिकार मांगने से आगे बढ़कर व्यापक समाज सुधार के आन्दोलन की दिशा में चल पड़ा.

इस बीच कांग्रेस जन-आन्दोलनों के बजाय चुनाव और प्रान्तीय सरकारों में हिस्सेदारी पर जोर देने लगी. यह भारतीय पूंजीपति वर्ग के जड़ जमाने का दौर था. 1929-32 की भारी मंदी भारतीय पूंजीपतियों के लिए संकट के साथ-साथ एक बेहतर मौका भी ले आई. व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पुराने औपनिवेशिक बन्धन ढीले पड़े. कपड़ों के मुकाबले गैर-पारंपरिक वस्तुओं का आयात बढ़ा. ब्रिटिश कम्पनियों द्वारा विभिन्न उद्योगों की शाखा इकाइयां खोलने से देश का औद्योगिक नक्शा बम्बई-अहमदाबाद क्षेत्र से आगे बढ़कर बंगाल और दक्षिण भारत तक फैल गया. नवजात भारतीय पूंजीपति वर्ग की इच्छा थी कि कांग्रेस आन्दोलन का रास्ता छोड़कर सरकार में हिस्सा ले, ताकि नए सरकारों का पूरा लाभ मिल सके.

ब्रिटिश संसद ने अगस्त 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट पारित किया. हालांकि इस कानून में कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आन्दोलन और गोलमेज सम्मेलनों के दौरान उठाई गई न्यूनतम मांगों को भी पूरा नहीं किया गया था. इसके बावजूद उसने नए कानून के आधार पर 1937 में हुए चुनावों में हिस्सा लिया. कांग्रेस को 11 में से 5 प्रांतों (मद्रास, बिहार, उड़ीसा, केन्द्रीय प्रान्त और संयुक्त प्रांत) में पूर्ण बहुमत मिला. हालांकि बम्बई, उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत में और आखिरकार असम में भी उसे सरकार बनाने में कामयाबी मिली.

प्रांतों में कांग्रेसी शासनः पूत के पांव पालने में

प्रांत में 27 महीने के कांग्रेसी शासन से स्पष्ट संकेत मिलने लगे कि उसके नेतृत्व वाले सामाजिक गठबंधन का चरित्र कितना अनुदारवादी है. इधर ऐटक और अखिल भारतीय किसान सभा (लखनऊ में अप्रैल 1936 को स्वामी सजहानन्द सरस्वती की अध्यक्षता में गठित) के अलावा कांग्रेस महासमिति के अधिवेशनों और बिहार तथा संयुक्त प्रांत की प्रदेश कांग्रेस समितियों में मजदूरों और किसानों के हित में कई लोकतांत्रिक मांगें पहले ही सूत्रबद्ध हो चुकी थी. मिसाल के तौर पर अप्रैल 1936 के किसान घोषणापत्र में जमींदारी उन्मूलन, 500रु. से अधिक की कृषि आमदनी पर क्रमवद्ध टैक्स, कर्जमाफी, लगान में 50 फीसदी की कटौती, सभी काश्तकारों को जमीन का मालिकाना हक, बेगार की समाप्ति और वनों पर आदिवासियों को उनके पारंपरिक अधिकारों की वापसी जैसी मांगे पेश की गई थी. लेकिन कांग्रेस की प्रान्तीय सरकारों ने इस दिशा में कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाने से इन्कार कर दिया. विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस के कृषि सम्बंधी विधेयकों की मुख्य खासियत ही यह थी कि उनमें “जमीदारों को खास कोई तकलीफ न हो” इसका पूरा खयाल रखा गया था.

स्वामी सदजानन्द सरस्वती व अन्य नेतागण

जमीदारों द्वारा सितम्बर 1937 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन छेड़ने से बिहार सरकार के प्रस्तावित काश्तकारी विधेयक को काफी नरम बना दिया गया. तीन ही महीने के अन्दर मौलाना आजाद और राजेन्द्र प्रसाद ने पटना में जमीदारों के साथ गुप्त सन्धि कर ली. वैसे संयुक्त प्रांत के अवध क्षेत्र में वैधानिक काश्तकारों को पुश्तैनी दखलकार का दर्जा मिल गया. बिहार में बकाश्त भूमि से बेदखल कर दिए गए दखलकार रैयत को आंशिक तौर पर फिर पुराना दर्जा मिला. बम्बई में चरागाह शुल्क समाप्त कर दिया गया तथा मद्रास में उसमें कटौती कर दी गई.

कांग्रेस ने ये सीमित कृषि सुधार भी जबर्दस्त किसान आन्दोलन के दबाव में किए. बिहार में तो कांग्रेस मंत्रिमंडल के तहत विधान सभा के पहले सत्र में ही किसान प्रदर्शनकारी सदन के अन्दर चले आए और उन्होंने कुर्सियां घेर ली. सहजानन्द सरस्वती का वामपंथ की ओर झुकाव बढ़ता गया और ‘डंडा हमारा जिन्दाबाद’ जैसे नारों के माध्यम से उन्होंने उग्र आन्दोलन की वकालत की. किसान सभा ने अक्टूबर 1937 में लाल झण्डे को अपने बैनर के तौर पर स्वीकार किया. मई 1937 में कुमिल्ला अधिवेशन में किसान सभा ने गांधीवादी वर्ग समन्वय की नीति को खारिज कर दिया और कृषि क्रांति को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया. अप्रैल 1939 में गया अधिवेशन में भूमिहीन मजदूरों के साथ एकता का आह्वान किया गया.

कांग्रेस की प्रान्तीय सरकारों की यह विश्वासघाती भूमिका मजदूर मोर्चे पर और भी स्पष्ट रूप में सामने आई. बंगाल में तो कांग्रेस कार्यसमिति ने मार्च से मई 1937 तक हड़ताल पर रहे जूट मिल मजदूरों के साथ एकजुटता प्रदर्शित की और दमनकारी नीतियों के लिए फजलुल हक की गैर-कांग्रेसी सरकार की निन्दा की. लेकिन दूसरे प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें ऐसी ही नीतियों पर खुल कर अमल करती रहीं. असम में ब्रिटिश स्वामित्व वाली असम ऑयल कम्पनी में 1939 में हुई हड़ताल के दौरान एन. सी. बड़दोलोई के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने हड़ताल को कुचलने के लिये युद्धकाल के डिफेन्स ऑफ इण्डिया कानूनों का खुलकर इस्तेमाल होने दिया और बम्बई में कांग्रेसी सरकार ने नवम्बर 1938 में आनन-फानन में बाम्बे ट्रेड्स डिस्प्यूट्स ऐक्ट पारित कर दिया जो 1929 के कानून की अपेक्षा बदतर था. इसमें समझौता वार्ता को अनिवार्य बना दिया गया. इस तरह लगभग हर किस्म की हड़ताल को गैर-कानूनी बना दिया गया और गैर-कानूनी हड़तालों के लिए 3 महीने की जगह 6 महीने की कैद का प्रावधान कर दिया गया. बम्बई के गवर्नर ने इस ऐक्ट को “काबिले तारीफ” कहा. वहीं नेहरू को यह ऐक्ट “कुल मिलाकर ... अच्छा” लगा. अहमदाबाद के गांधीवादी मजदूर नेताओं के अलावा पूरे ट्रेड यूनियन आन्दोलन ने इस काले कानून का विरोध किया. 6 नवम्बर को बम्बई में 80,000 मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया. इसे एस. ए. डांगे, इंदुलाल याज्ञिक और अम्बेडकर ने सम्बोधित किया. दूसरे दिन पूरे पात में आम हड़ताल रही.

दूसरा विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आन्दोलन

काफी समय से दूसरे विश्वयुद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी और आखिरकार 1939 के अन्त में यह भड़क उठा. वायसरॉय ने 3 सितम्बर 1939 को भारत को प्रान्तीय सरकारों और नेताओं की राय लिए बिना ब्रिटेन द्वारा जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषणा में भारत को भी जोड़ दिया. कोई विकल्प न देख कर कांग्रेस की 8 प्रांतीय सरकारों ने 29-30 अक्टूबर को इस्तीफा दे दिया.

विश्व युद्ध में भारत को झोंके जाने के खिलाफ जन भावनाओं के बावजूद कांग्रेस युद्ध के खिलाफ जोरदार अभियान चलाने के पक्ष में नहीं थी. रामगढ़ में मार्च 1940 को हुए अधिवेशन में कांग्रेस ने कहा कि “संगठन जब पर्याप्त मजबूत हो जायेगा तो सविनय अवज्ञा आन्दोलन छेड़ा जायेगा”. आखिरकार अक्टूबर 1940 में गांदी व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने पर राजी हुए. 17 अक्टूबर को विनोबा भावे जेल जाने वाले पहले सत्याग्रही थे. इसके बाद 31 अक्टूबर को नेहरू की बारी आई. इस आन्दोलन में कांग्रेस के नेताओं को युद्ध-विरोधी भाषण देकर व्यक्तिगत तौर पर गिरफ्तार होना था. गांधी के अब तक के आन्दोलनों में यह सबसे लचर और अनाकर्षक साबित हुआ.

1934 से ही प्रतिबंधित चल रही कम्युनिस्ट पार्टी ने ब्रिटेन द्वारा भारत को युद्ध में घसीटने के फैसले का विरोध किया. उस समय पार्टी ऐटक और किसान सभा सरीखे जन संगठनों और 30 के दशक में बनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के झण्डे तले सक्रिय थी. युद्ध के खिलाफ सांझा वाम प्रतिरोध खड़ा करने के लिये सीपीआई ने अपनी पहल पर लेफ्ट कन्सॉलिडेशन कमेटी (वाम एकता कमेटी) बनाई. सुभाष चन्द्र बोस के संयोजकत्व में बनाई गई इस समिति में शामिल प्रमुख नेताओं में जयप्रकाश नारायण, पी.सी. जोशी, मानवेन्द्र नाथ राय, स्वामी सहजानन्द, एन.जी. रंगा आदि थे.

लेकिन 22 जून 1941 को सोवियत संघ पर जर्मनी की चढ़ाई के बाद समीकरणों में भारी बदलाव आया और विभिन्न राजनीतिक धाराओं के परस्पर-विरोधी नजरिये सामने आने लगे. वाम एकता कमेटी बिखर गई. सोवियत संघ की रक्षा और फासीवाद को परास्त करना कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्य कार्यभार बन गया. कांग्रेस के अन्दर नेहरू समर्थक खेमे को भी कमोबेश यही राय थी. दूसरी ओर सुभाष बोस ने भारत की ब्रिटिश सरकार को ठिकाने लगाने के लिये जर्मनी-जापान धुरी के साथ हाथ मिलाने की वकालत की. गांधी ने आश्चर्यजनक रूप से इस मोड़ पर काफी उग्र तेवर अख्तियार कर लिया.

गांधी की पहल पर कांग्रेस कार्यसमिति ने 8 अगस्त 1942 को मशहूर ‘भारत छोड़ो’ प्रस्ताव पारित किया और “बड़े-से-बड़े पैमाने पर अहिंसक जन आन्दोलन” छेड़ने का आह्वान किया. कांग्रेस नेतृत्व की तत्काल गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए ही यह बात जोड़ दी गई कि “आजादी चाहने वाले हर भारतीय को खुद ही अपना मार्गदर्शक बनना होगा”. गांधी ने इस मौके पर चर्चित “करो या मरो” का नारा दिया और इस भाषण में यहां तक कहा कि “अगर आम हड़ताल की नौबत आ भी गई तो मैं पीछे नहीं हटूंगा”. नेहरू ने सत्र में कहा, “गांधी जी की धारणा है कि युद्ध में जापान और जर्मनी की जीत होगी. यही धारणा अचेत रूप से अनके फैसलों को निर्धारित कर रही है”.

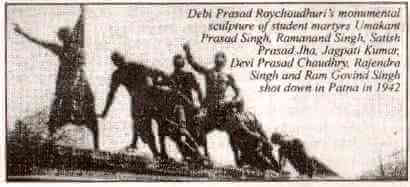

तमाम कांग्रेसी नेताओं को 9 अगस्त की सुबह गिरफ्तार कर दूसरी जगहों में ले जाया गया. अंग्रेजों ने भारी दमन चक्र चलाया और प्रतिरोध में सारे देश में हिंसक संघर्ष शुरू हो गया. इससे जाहिर है कि आखिरकार जिस घटना को महान “भारत छोड़ो आन्दोलन” के बतौर जाना जाता है, वह मुख्यतः एक स्वतःस्फूर्त विस्फोट था, जिसका नेतृत्व कुछेक इलाकों में भूमिगत समाजवादी नेताओं ने तथा स्थानीय स्तर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने संभाल रखा था. लगातार हड़तालों से बम्बई और कलकत्ता हिल उठे. दिल्ली में हड़ताली मजदूरों ने पुलिस से लोहा लिया और पटना में 11 अगस्त को सचिवालय के पास भारी झड़प के बाद दो दिनों के लिए शहर में अंग्रेजी राज का नियंत्रण समाप्त सा हो गया. टिस्को के मजदूरों ने राष्ट्रीय सरकार बनने तक काम पर जाने से मना कर दिया. 20 अगस्त से 13 दिनों तक टाटा स्टील में कामकाज ठप रहा. अहमदाबाद के कपड़ा मजदूरों ने साढ़े तीन महीने लम्बी हड़ताल की. मद्रास में पुलिस फायरिंग में बी एण्ड सी मिल्स के 11 मजदूर शहीद हो गए.

भारत छोड़ो आन्दोलन के दूसरे चरण में गतिविधियों का केन्द्र बने गांव. बड़ी संख्या में छात्रों ने गांवों की ओर रुख किया. बड़े पैमाने पर टेलीफोन और तार की लाइनों को काट दिया गया और शक्तिशाली किसान आन्दोलन के ज्वार के बीच कई जगहों पर “राष्ट्रीय सरकार” का गठन हुआ. इनमें बंगाल के मेदिनीपुर जिले का तमलूक, महाराष्ट्र में सतारा और उड़ीसा में तालचर प्रमुख हैं. सरकारी आंकड़ों से भी उस आन्दोलन की व्यापकता और तीव्रता का अन्दाजा लगाया जा सकता है. 1943 के अन्त तक 91,836 लोग गिरफ्तार किए जा चुके थे. पुलिस और सेना की फायरिंग में 1,060 लोग मारे गए, विद्रोह को दबाने के क्रम में 63 पुलिस कर्मियों की जानें गई और 216 पुलिसकर्मी आन्दोलनकारियों के साथ मिल गए, जिनमें लगभग सभी बिहार से थे. 208 पुलिस चौकियों, 332 रेलवे स्टेशनों, 945 डाकघरों को नष्ट या बुरी तरह तहस-नहस कर दिया गया. बम विस्फोट की 664 घटनाएं हुईं जिनमें अधिकतर बम्बई में ही थी.

यहां यह स्वीकार करना जरूरी है कि जहां गांधी ने लोगों की बेचैनी का सही अन्दाजा लगाया और उसे प्रतिबिम्बित किया, वहीं कम्युनिस्ट पार्टी की रणनीति जन भावनाओं से बिल्कुल कटी हुई थी. जुलाई 1942 में पार्टी पर पाबन्दी हटा ली गई और मई 1943 में पार्टी का पहला महाधिवेशन (कांग्रेस) हुआ. लेकिन युद्धकाल की स्थितियों का पार्टी पर इतना जबर्दस्त असर था कि पहला महाधिवेशन पार्टी को कारगर हस्तक्षेप के लिए तैयार न कर सका. मजदूर मोर्चे पर कम्युनिस्टों ने तमाम हड़तालों का विरोध किया. कामरेड बी. टी. रणदिवे ने महाधिवेशन में “उत्पादन पर रिपोर्ट” प्रस्तुत की. इस रिपोर्ट में औपनिवेशिक भारत को मानो समाजवादी सोवियत संघ समझ लिया गया और यहां तक कि भारतीय मजदूर वर्ग की भूमिका को पंगु बना देने वाला यह बेतुका सिद्धान्त पेश किया गया : “मजदूरों की देशभक्ति और हमारे प्रचार से उनके बीच यह भावना पैदा होनी चाहिए कि राष्ट्र ने उन पर उत्पादन करने का पवित्र कार्यभार सौंपा है, और तमाम बाधाओं के बावजूद इस विश्वास को निभा कर ही वे काम की स्थितियों में बेहतरी और वेतन भत्ते में बढ़ोत्तरी के लिये राष्ट्र से अपील कर सकते हैं, और ऐसा करके ही वे राष्ट्र के साथ एकरूप हो सकते हैं”.

उथल-पुथल भरे चौथे दशक की शान और शर्म

भारत छोड़ो आन्दोलन कांग्रेस का आखिरी जन आन्दोलन था. फासीवाद की हार के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ. नई स्थिति में ब्रिटिश उपनिवेशवाद काफी कमजोर पड़ चुका था. भारत छोड़ो आन्दोलन जैसे जन उभार का दुहराव रोकने और भारत में अपने दीर्घकालिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से अंग्रेजों ने तुरंत ही सत्ता के हस्तांतरण के लिए बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर दी. भारतीय पूंजीपति भी जल्द-से-जल्द सत्ता हथियाना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि इसमें जितनी देर होगी, आजाद भारत के शक्ति संतुलन में मजदूर वर्ग और कम्युनिस्टों का कद उतना ही ऊंचा हो आयेगा. ब्रिटिश साम्राज्यवादियों और उनके भावी भारतीय उत्तराधिकारियों के लिये क्रांति एक वास्तविक खतरा बन चुकी थी.

लेकिन पंजाब और बंगाल के आम मुस्लिमों के बीच कांग्रेस काफी समय से अलग-थलग पड़ चुकी थी. दूसरी ओर बातचीत के कई दौर के जरिये मुस्लिम लीग अपनी स्थिति मजबूत कर चुकी थी और यकीनन फूट डालो और राज करो की नीति में निपुण अंग्रेज शासकों से उन्हें बढ़ावा भी मिला था. इस तरह सत्ता के हस्तांतरण के लिए चल रही बातचीत की तार्किक परिणति अनिवार्यतः मुस्लिम-बहुल पाकिस्तान के निर्माण की ओर बढ़ चली. कांग्रेस के हर नेता को अहसास था कि देश का विभाजन तय है. यह अजीव विडम्बना रही कि “कांग्रेस के डिक्टेटर” के बतौर मशहूर गांधी, जनता को जगाने और नियंत्रित करने की जादुई क्षमता के लिए मशहूर गांधी, इतिहास के इस निर्मम मोड़ पर विरोध में बस अकेले-के-अकेले रह गए.

विभाजन को टालने का एकमात्र उपाय शायद यह था कि पूरी चर्चा की धारा को मोड़ दिया जाता और शक्ति संतुलन को बदल दिया जाता. ऐतिहासिक दृष्टि से यह असंभव नहीं था और कम्युनिस्टों के नेतृत्व में हुए सिलसिलेवार जन उभारों से वाकई यह उम्मीद बंधी थी. 1942 की भूल के कारण हुए अलगाव के बाद कम्युनिस्टों ने जल्द ही बड़े पैमाने पर आन्दोलनात्मक कार्यवाहियां शुरू कर दी. 1943 के भयंकर अकाल के दौरान कम्युनिस्ट पूरी लगन और निष्ठा के साथ राहत कार्यो में जुटे रहे. राहत कार्यों और बाद के आन्दोलनों में कम्युनिस्टों के नेतृत्व में प्रगतिशील संस्कृतिकर्मियों की संस्था भारतीय जन नाट्य संघ (इप्टा) की भूमिका शानदार रही.

साम्प्रदायिक तनाव के माहौल में जब लगभग तमाम जमे-जमाए नेता सत्ता में अपने हिस्से के लिए गिद्ध-दृष्टि जमाए थे तब लाल झण्डा थामे मेहनतकश अवाम ही साम्प्रदायिक सौहार्द तथा धर्मनिरपेक्षता, निस्वार्थ बलिदान और साम्राज्यवाद-विरोधी प्रगतिशील राष्ट्रवाद के उसूलों को बुलन्द किये हुए थी.

आई.एन.ए. मामले की सुनवाई और बम्बई का नौसेना विद्रोह

इनसेट में रेडिमेंट की कमाण्डर कैप्टन लक्षमी स्वामीनाथन

दूसरे विश्व युद्ध के अन्तिम चरण में 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चन्द्र बोस ने जापानी नियन्त्रण वाले सिंगापुर से “दिल्ली चलो” का मशहूर नारा दिया. उन्होंने आजाद हिन्द सरकार और इण्डियन नेशनल आर्मी (आई.एन.ए.) की स्थापना की घोषणा की. जापान द्वारा कैदी बनाए गए 60,000 भारतीय युद्ध बन्दियों में से लगभग 20,000 को गोलबन्द करके आई.एन.ए. की स्थापना हुई. 1944 में मार्च और जून महीने के बीच आई.एन.ए. की टुकड़ियां जापानी फौज के साथ इम्फाल तक पहुंची. लेकिन यह अभियान सैनिक दृष्टि से असफल रहा, हालांकि आम भारतीय जन-मानस पर इसका जबर्दस्त असर पड़ा.

ब्रिटिश शासकों ने नवम्बर 1945 में दिल्ली के लाल किले में आई.एन.ए. के बन्दियों की सार्वजनिक सुनवाई शुरू की. कलकत्ता में इसका जोरदार विरोध शुरू हुआ. 20 नवम्बर को कलकत्ता के छात्रों ने आई.एन.ए. के बन्दियों को रिहाई की मांग पर रात भर प्रदर्शन किया. इस दौरान पुलिस फायरिंग में दो छात्र शहीद हुए. हजारों टैक्सी ड्राइवर और ट्राम तथा नगर-निगम के कर्मचारी छात्रों के साथ कन्धे-से-कन्धा मिलाकर सड़क पर उतर पड़े. 22-23 नवम्बर को कलकत्ता की सड़कों पर झड़पें होती रहीं. इस दौरान पुलिस की गोलियों से 33 लोगों की मुत्यु हुई. आई.एन.ए. के अब्दुल रशीद को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाए जाने के विरोध में कलकत्ता में 11 से 13 फरवरी तक विरोध प्रदर्शन होते रहे. तीन दिनों तक सड़कों पर चले प्रदर्शन में 84 लोग मारे गए और 300 जख्मी हुए.

इधर कलकत्ते में आई.एन.ए. के बन्दियों की रिहाई के लिये आन्दोलन उभार पर था, उधर बम्बई में बहादुर नौसैनिकों ने विद्रोह शुरू कर दिया. इस विद्रोह का सिलसिला 1905 की रूसी क्रांति के दौरान काला सागर नौसैनिक बेड़े में हुए विद्रोह से काफी मिलता-जुलता है. उस विद्रोह पर रूसी फिल्मकार सर्गेई आइजेन्स्टीन ने बैटलशिप पोटेम्किन नामक सदाबहार क्लासिक फिल्म बनाई. भारत में हुए नौसैनिक विद्रोह पर कोई फिल्म तो नहीं बनी, पर नाटककार उत्पल दत्त ने साठ के दशक में रचित अपने प्रेरणादायक नाटक कल्लोल में महान नौसैनिक विद्रोहियों को श्रद्धांजलि दी है.

‘तलवार’ नामक सिग्नलिंग स्कूल के नाविकों ने खराब भोजन और नस्लवादी आधार पर अपमान के खिलाफ 18 फरवरी 1946 को भूख हड़ताल कर दी. हड़ताल जल्द ही समुद्रतट पर स्थित कैंसल और फोर्ट बैरक में तथा बम्बई के 22 जहाजों में फैल गई. हड़ताली नौसैनिकों ने जहाजों पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झण्डे लहरा दिए. नौसेना केन्द्रीय हड़ताल समिति ने बेहतर भोजन और गोरे व भारतीय नौसैनिकों के लिए समान वेतन की मांग के साथ ही आई.एन.ए. और दूसरे राज-बन्दियों की रिहाई तथा इण्डोनेशिया में भारतीय सैनिकों की वापसी जैसी मांगे भी जोड़ दी.

कैसल बैरक में 21 फरवरी को नौसैनिकों ने घेराबंदी तोड़ने की कोशिश की तो लड़ाई छिड़ गई. 22 फरवरी तक देश के सभी नौसैनिक अड्डों में हड़ताल फैल चुकी थी. इसमें 78 जहाज, 20 तटीय ठिकाने और 20,000 नौसैनिक शामिल थे.

पिकेटिंग करती मजजूरिनें

अरुणा आसफ अली और अच्युत पटवर्धन जैसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं के समर्थन से सीपीआई की बम्बई इकाई ने 22 फरवरी को आम हड़ताल का आह्वान किया. कांग्रेस और मुस्लिम लीग के विरोध के बावजूद 30,000 मजदूरों ने काम बन्द कर दिया. लगभग सभी मिलें ठप हो गईं और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सड़कों पर हुई झड़पों में 228 लोग मारे गए और 1046 जख्मी हुए. इस मोड़ पर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने यदि हस्तक्षेप किया भी तो महज विद्रोह को दबाने के लिए. 23 फरवरी को पटेल ने नौसैनिकों को यह आश्वासन देकर हथियार डालने पर राजी करा लिया, कि उनकी मांगें मान ली जायेंगी और विद्रोह करने के लिए किसी को सजा नहीं दी जायेगी. लेकिन इस वादे को जल्द ही भुला दिया गया. पटेल ने कहा कि “सेना में अनुशासन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता.” नेहरू ने “हिंसा के अंधाधुंध विस्फोट” पर काबू पाने की जरूरत बताई और गांधी ने नौसैनिकों की निन्दा करते हुए कहा कि उन्होंने “भारत के लिये एक खराब और अशोभनीय मिसाल कायम कर दी है.”

जुलाई 1946 में मजदूर वर्ग की पहल

1946 में मजदूर वर्ग के आन्दोलन और किसान विद्रोह ने तमाम पिछले रिकार्ड तोड़ दिए. इस साल हड़तालों की उमड़ी लहर में 19.41,948 मजदूर शरीक हुए और काम ठप होने की 1,629 घटनाएं हुई. सरकारी कर्मचारियों के भी खुलकर संघर्ष में उतरने से हड़तालों का स्वरूप देशव्यापी होता चला गया. इस मायने में डाक-तार कर्मचारियों की जुलाई में हुई हड़ताल उल्लेखनीय है. पोस्टमैन लोअर ग्रेड स्टाफ यूनियन ने 11 जुलाई 1946 से हड़ताल कर दी. ऑल इण्डिया टेलीग्राफ यूनियन भी उसमें शामिल हो गई. 21 जुलाई तक बंगाल और असम के डाक-तार कर्मियों ने भी काम बंद कर दिया. इस हड़ताल के समर्थन में बम्बई में 22 जुलाई और मद्रास में 23 जुलाई को औद्योगिक हड़ताल हुई. 29 जुलाई को बंगाल और असम में आम हड़तालें आयोजित हुई.

उसी दिन कलकत्ता की सड़कों पर जन-समुद्र उमड़ पड़ा. इतनी भारी स्वतःस्फूर्त जन-गोलबंदी उसके बाद फिर शायद बिरले ही कभी हुई हो. इस रैली में यह विश्वास व्यक्त किया गया कि “इस हड़ताल से देश के मजदूर आन्दोलन में एकता और लड़ाकू चेतना का नया अध्याय शुरू हो गया है”. हड़तालों की यह लहर 1947 में भी जारी रही. कलकत्ता के ट्राम मजदूरों ने 85 दिनों तक हड़ताल की. कानपुर, कोयम्बटूर और कराची जैसे शहर भी मजदूर वर्ग की कार्रवाई के महत्वपूर्ण केन्द्र के बतौर उभरे थे.

यह सोचकर भी अफसोस होता है कि वही कलकत्ता शहर 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई की घोषणा के बाद साम्प्रदायिक हिंसा की आग में धू-धू कर जल उठा. प्रतिद्वन्द्वी गुण्डा गिरोहों ने खुलकर कत्लेआम किया. 19 अगस्त तक कलकत्ते में 4,000 लोग मारे गए और 10,000 जख्मी हुए. भारत में साम्प्रदायिक नरसंहारों में जैसा कि बाद में भी हमेशा होता रहा, उन दिनों कलकत्ते में मारे गए लोगों में हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान थे. पटेल ने क्रिप्स को लिखा, “कलकते में हिंदुओं का पलड़ा भारी रहा. लेकिन यह कोई संतोष की बात नहीं कही जा सकती”.

तेभागा, पुन्नाप्रा-वायलार, तेलेंगाना ...

कम्युनिस्टों के नेतृत्व में होने वाले किसान आन्दोलन का भी यह स्वर्णिम दौर था. कलकत्ते में साम्प्रदायिक कल्लेआम के तुरंत बाद किसान सभा की बंगाल इकाई ने बटाईदारों के लिये फसल के दो-तिहाई हिस्से की मांग पर सितम्बर 1946 में लोकप्रिय तेभागा विद्रोह छेड़ दिया. उत्तरी बंगाल इस जुझारू किसान उभार का केन्द्र बना. उत्तरी बंगाल में दिनाजपुर जिले के ठाकुरगांव सब-डिवीजन में और पास के जलपाईगुड़ी, रंगपुर और मालदा जिलों के अलावा यह आन्दोलन बंगाल के अन्य भागों मैमनसिंह (किशोरगंज), मेदिनीपुर (महिषादल, सुताहाटा और नंदीग्राम) तथा 24 परगना (काकद्वीप) में भी व्यापक रूप से फैल गया.

केरल के त्रावणकोर-कोचीन इलाके में कम्युनिस्टों ने नारियल के रेशों की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों, मछुआरों, ताड़ी उतारने वालों और खेत मजदूरों के बीच मजबूत आधार तैयार कर लिया था. 1946 में इस रियासत के शासकों ने यहां अमेरिका की तर्ज पर राष्ट्रपति प्रणाली लागू करने का इरादा जताया. इस पर कम्युनिस्टों ने कहा कि वे अमरीकी मॉडल को अरब सागर में फेंक देंगे. अलेप्पी क्षेत्र में कम्युनिस्टों पर जमकर जुल्म ढाए गए. इस पृष्ठभूमि में अलेप्पी-शेरतलाई इलाके में 22 अक्तूबर को राजनीतिक हड़ताल शुरू हुई और 24 अक्टूबर को पुन्नाप्रा थाने पर हमला किया गया, जिसमें आंशिक सफलता मिली. 25 अक्टूबर को इलाके में सैनिक शासन लागू कर दिया गया और सेना ने शेरतलाई के पास वायलार में स्वयंसेवकों के मुख्यालय में भारी खून-खराबे के बाद प्रवेश किया. थोड़े ही समय तक चले पुन्नाप्रा-वायलार विद्रोह में कम-से-कम 800 लोग मारे गए.

जहां पुन्नाप्रा-वायलार महज अल्प अवधि के लिये ही चल सका था, वहीं आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में जुलाई 1946 से अक्टूबर 1951 तक विद्रोह टिका रहा. कम्युनिस्ट नेतृत्व में हुए दीर्घकालीन किसान छापामार युद्ध का यह एक आदर्श उदाहरण है. यह विद्रोह 4 जुलाई 1946 को तेलंगाना के सबसे बड़े और क्रूर जमींदारों के लठैतों द्वारा नालगोंडा जिले के जंगाव तालुक में ग्रामीण क्रांतिकारी डोड्डी कुमारैया की हत्या के बाद शुरू हुआ. कुमारैया एक गरीब धोबिन की जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे थे. किसान प्रतिरोध की लपटों ने जल्द ही नालगोंडा के जंगाव, सुर्यपेट और हज़रनगर तालुकों के अलावा पास के वारंगल और खम्मम जिलों को भी अपनी चपेट में ले लिया.

बर्बर दमन का मुकाबला करने के लिये 1947 के प्रारंभ से ही हथियारबंद छापामार दस्तों का गठन होने लगा. अगस्त 1947 से सितम्बर 1948 तक यह विद्रोह चरम ऊंचाई पर जा पहुंचा था. इन दिनों विद्रोह का असर 16,000 वर्गमील इलाके में फैले 3,000 गांवों के तीस लाख से भी ज्यादा लोगों तक पहुंचा. ग्राम रक्षा दलों में 10,000 से ज्यादा स्वयंसेवक थे जबकि हथियारबंद दस्तों में 2,000 से ज्यादा स्थायी सैनिक थे. तेभागा की तरह तेलंगाना में भी महिलाओं की शानदार भागीदारी रही जो इस आन्दोलन के समय प्रभाव का एक उल्लेखनीय पहल था. तेलंगाना विद्रोह के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक पी सुन्दरैय्या ने खासकर मुक्त क्षेत्रों में इस आन्दोलन के गहरे और बहुआयामी असर के बारे में लिखा है. इनमें बुनियादी भूमि सुधारों पर अमल और ग्रामीण गरीबों की बेहतरी से लेकर महिलाओं की हालत सुधारने के लिए किए गए कार्य तथा अन्य प्रगतिशिल सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रसार शामिल है. लेकिन तेलंगाना की सबसे बड़ी उपलब्धि थी उसका महान क्रांतिकारी आवेग. यह भारत में क्रांतिकारी कम्युनिस्ट रणनीति का पहला प्रमुख और व्यापक प्रयोग था.

अनुभूति 1946

विद्रोह आज, विद्रोह चहुंओर

लिखूं मैं उनका रोजनामचा

न देखे किसी ने कभी इतने विद्रोह

दसों दिशाओं में बगावत की लहरें

आओ सब स्वप्नलोक से उतर

सुना? सुना क्या उनका उद्दाम कलरव?

हड़तालें लिखतीं नया इतिहास

खून में उकेरा मुखपृष्ठ

रहे जो अवहेलित, पददलित

देखो उनके जोश का उफान

खड़ा मैं उन्हीं की कतारों के पीछे

जिऊंगा, मरुंगा भी मैं उनके ही साथ

सो, लिखता जाता मैं रोजनामचा

विद्रोह आज, क्रांति चहुंओर.

- सुकांत भट्टाचार्य

(1926-1947)

तेलंगाना ने 1947 में हुए सत्ता के हस्तांतरण के असली चेहरे को उजागर कर दिया, जबकि उत्पीड़ित किसान समुदाय सम्पूर्ण भूमि सुधार और सामंतवाद के खात्मे के लिये लड़ रहा था, जिसे पूरा किये बगैर भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में सच्ची आजादी आ ही नहीं सकती. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की सरकार ने कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदी लगा दी और तेलंगाना विद्रोह को कुचलने के लिये सितम्बर 1948 में फौज भेज दी. एक अनुमान के अनुसार तेलंगाना के विद्रोह में कम-से-कम 4,000 कम्युनिस्ट कार्यकर्ता व किसान योद्धा मारे गए. 10,000 पर पाशविक जुल्म ढाया गया जिनमें से बहुतों की बाद में मौत हो गई, और कम-से-कम 50,000 किसान जनता को निर्मम यातनाएं दी गई.

देश को साम्प्रदायिक आधार पर विभाजित होने देने के बाद आधुनिक भारत के “लौह पुरुष” सरदार पटेल ने विभाजित भारत के एकीकरण का जिम्मा संभाला. रियासतों में चल रहे जन आन्दोलनों और पुन्नाप्रा-वायलार तथा तेलंगाना जैसे विद्रोहों से 600 देशी रियासतों की बुनियाद हिल चुकी थी. पटेल ने अपने राज से “बेदखल” हो गए राजाओं और नवाबों को मोटी रकम का प्रिवीपर्स (privy purses) देकर देश के एकीकरण का कार्य पूरा किया. रजवाड़ों के कई सदस्यों को सत्ता के बंटवारे में हिस्सा दिया गया और उनमें से कई राज्यपाल, मंत्री, राजदूत आदि बनाए गए.

आज का भारत : सामने खड़ा चुनौतियों का पहाड़

अगर स्वाधीनता संग्राम से व्यापक जनता की कोई आर्थिक आकांक्षा रही हो तो उसके प्रमुख स्तम्भ यकीनन कृषि सुधार, तेज गति से औद्योगिकीकरण और मेहनतकश जनता के लिये रोजी-रोटी का सुनिश्चित अधिकार ही था. आजादी के बाद के पहले दो दशकों में सरकार ने मोटा मुआवजा देकर जमींदारी उन्मूलन पर एक हद तक अमल किया और उसके साथ-साथ काश्तकारी व हदबन्दी कानूनों की एक श्रृंखला लागू की. इसके साथ ही भारतीय पूंजीपति के विकास की राह खोलने के लिये एक किस्म के राजकीय पूंजीवादी नीति पर सक्रियतापूर्वक अमल किया गया, पर इस पूंजीपति वर्ग ने साम्राज्यवाद से जुड़ी अपनी नाल कभी नहीं काटी, पर आज उन सीमित भूमि सुधारों को भी समाप्त किया जा रहा है और उद्योगों को भारतीय एकाधिकारी पूंजीपतियों और विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भेंट चढ़ाया जा रहा है. दूसरी ओर रोजगार की गारंटी करोड़ों भारतीयों के लिये एक ऐसा सपना बन कर रह गई है जिसे आंखों में संजोये कई लोग भूख से मर जाते हैं तो कुछ आत्महत्या कर लेते हैं.

जहां तक धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का सवाल है, जो हमारे संविधान के दो बहुप्रचारित बुनियादी उसूल हैं, तो इस ‘रथयात्रा’ की शुरूआत ही हुई थी बड़े पैमाने की साम्प्रदायिक मारकाट और प्रणालीबद्ध ढंग से कम्युनिस्ट-विरोधी राज्य दमन के साथ और आजादी के स्वर्ण जयन्ती वर्ष में वह रथ आज किस मुकाम पर आ पहुंचा है यह दुनिया की नजरों के सामने है. पचास के दशक में सर्वप्रथम चुनाव के जरिये सत्ता में आई कम्युनिस्टों के नेतृत्व वाली सरकार को उलटने से लेकर नक्सलबाड़ी उभार के बाद सीपीआई(एमएल) के नेतृत्व में चलने वाले आन्दोलन के खिलाफ राज्य द्वारा छेड़ा गया युद्ध, आन्तरिक इमर्जेन्सी के उन्नीस महीनों के दौरान फैलाया गया मुकम्मल आतंक, राजधानी तथा अन्य कई शहरों में हुए 1984 के सिख-विराधी दंगे, राज्य के संरक्षण में हुआ अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस और उसके बाद चले मुस्लिम-विरोधी साम्प्रदायिक कत्लेआम का दौर चन्द ऐसे मील-पत्थर हैं जिन्हें हम न तो कभी भूल सकते हैं और न हमें भूलना चाहिए.

और अन्त में सवाल यह है कि राष्ट्रवाद की पताका बुलन्द करने और देशों की बिरादरी में भारत को उसका खोया महत्वपूर्ण स्थान वापस दिलाने के दावे का हस्र क्या हुआ? हमारे शासक वर्गों के हाथों राष्ट्रवाद या सरकारी जुबान में “राष्ट्रीय एकता और अखण्डता” के नारे का स्मरण तभी किया जाता है जब भारत सरकार या तो पाकिस्तान अथवा चीन के साथ जंग करती है जैसा कि हमने पिछले पांच दशकों में चार बार किया है, या फिर वह उत्तर-पूर्व, कश्मीर या पंजाब में स्वदेशवासियों के खिलाफ युद्ध छेड़ती है. करीब एक करोड़ जनसंख्या और हजारों वर्षों का समृद्ध इतिहास होने के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर हम बस छुटभैये बन कर रह गए हैं.

अब इस स्वांग को संघ परिवार द्वारा चारों ओर से घिरी कांग्रेस के हाथों से राष्ट्रवाद फटे-पुराने झण्डे को चुराने के जरिये पूरा किया जा रहा है. यह किसी से छुपा नहीं कि स्वाधीनता आन्दोलन में केसरिया ब्रिगेड की एकमात्र भूमिका थी भारतीय पूंजीपतियों तथा जमीदारों की वफादारी से खिदमत करना तथा साम्प्रदायिक दंगे भड़काने के जरिये ‘फूट डालो और राज करो’ की साम्राज्यवादी साजिशों की तामील करना और कभी-कभी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पक्के एजेंटों और मुखबिरों के बतौर काम करना.

और अगर राष्ट्रीय जागरण की गांधीवादी परियोजना की कोई नैतिक धुरी थी भी, तो सैकड़ों घोटाले आज उसे कितनी निर्ममता से नोच कर चिथड़े-चिथड़े कर चुके हैं. अगर भारतीय संसदीय लोकतंत्र के स्वर्ग में किसी किस्म के फूल खिल रहे हैं तो वे घोटाले के ही फूल हैं.

पूंजीवादी गद्दारी और दीवालियेपन की इसी पृष्ठभूमि में मजदूर वर्ग को मैदान में उतरना होगा और अपना दावा पेश करना होगा. यह स्पष्ट है कि मेहनतकश जनता की बहादुराना भूमिका और अतुलनीय बलिदान के बावजूद स्वाधीनता आन्दोलन का नेतृत्व पूंजीपतियों और जमीदारों के रूढ़िवादी संश्रय के हाथों बना रह गया, और स्वतंत्रता के नाम पर उसने दरअसल साम्राज्यवाद से ही समझौता कर लिया. अब लगता है कि राष्ट्रीय आन्दोलन की यात्रा अपनी तार्किक परिणाति के बतौर अन्धी गली में जा पहुंची है. कल जो देशप्रेम का दिखावा कर रहे थे, आज वे पक्के गद्दार और विश्वासघाती बन गए हैं.

जाहिर है कि इस प्रक्रिया को रोकना और उलटना समय की मांग है, और इसके लिये सष्टतः जरूरी है कि मजदूर वर्ग नेतृत्व अपने हाथ में ले और मजदूर-किसान को केन्द्र में रखकर बने एक सम्पूर्ण भिन्न किस्म के सामाजिक संश्रय की बरतरी कायम हो. आज भारत के लिये जरूरत है दूसरी आजादी की लड़ाई की, ऐसी लड़ाई जिसमें मजदूर वर्ग और उसके सच्चे मित्र हमारे महान नायकों और शहीदों के खून से रंगे लाल झण्डे को बुलन्द करते हुए राष्ट्र की अगली कतार में मार्च करें. आजादी के लिये भारतीय जनता के महान संघर्ष की गौरवमय परम्परा हमें इस दिशा में प्रेरित करे ! हम अपने पूर्वजों की उपलब्धियों और असफलताओं से सबक लें और परिस्थिति की मांग पूरा करने को उठ खड़े हो !

इन्कलाब जिन्दाबाद!

भारत की आजादी की लड़ाई :

दूसरा पहलू

लेखक:

दीपंकर भट्टाचार्य

सीपीआई(एमएल)

प्रथम प्रकाशित:

अगस्त 1997

मुद्रित:

एस बी प्रिन्टर्स, दरियागंज, दिल्ली 110002

अंग्रेजी तथ्य अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध

साभार:

तथ्यत्माक विवरण और चित्रों के लिये हम निम्नलिखित स्रोतों के आभारी हैं.

1. मॉर्डन इंडिया (1885-19470), सुमित सरकार (मैकमिलन इंडिया)

2. भारत में कम्युनिस्ट आन्दोलन, खण्ड 1 (1917-1939), सीपीआई(एमएल) (लिबरेशन)

3. इंडियाज स्ट्रागल फॉर इंडिपेंडेन्स, विजुअल्स एंड डाक्युमेन्ट्स, एनसीईआरटी

4. इंडिया फाइट्स कोलोनियलिज्म, सर्वजीत जोहल, लॉनडेक, लंदन