ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম : অন্য চোখে

১৯৪৭ : দিক পরিবর্তনের নেপথ্যে, সরকারী কল্পকথার সীমানা ছাড়িয়ে

১ জুলাই, ১৯৯৭ তারিখে হংকং চিনের ভূখণ্ডে ফিরে এল। এশিয়ার বুকে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের এই শান্তিপূর্ণ রক্তপাতহীন যবনিকাপাত টেলিভিশনের এক চিত্তাকর্ষক প্রদর্শন হয়ে উঠল। পঞ্চাশ বছর আগে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ঊষালগ্নটি কি ছিল এরকমই এক মনোরম ঘটনা? তা কি ছিল এক অহিংস রক্তপাতহীন বিস্ময় – ইতিহাসের পাতায় তারা যেভাবে তার বর্ণনা দিয়ে থাকেন?

সরকারের পেটোয়া ইতিহাসবিদেরা খুবই শ্রমসাধ্য প্রচার মারফত এ কল্পকথার ফানুস উড়িয়েছেন। তারা দেখিয়েছেন যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তি হচ্ছে বৃহত্তম জয় যা সারা দুনিয়ার মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষেই অর্জিত হয়েছে অহিংস পথ ধরে। কিন্তু ঘটনা হল, এই খণ্ডিত স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমাদের যে পরিমাণ মূল্য দিতে হয়েছে তা পৃথিবীর আর কোনও অহিংস বিপ্লবকে দিতে হয়নি। বিপুল প্রাণনাশ ঘটিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়। আর এই ঘটনাটি অহিংস পথের চরম ছলনাভরা অতিকথাটির সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক দলিল। তদানিন্তন অবিভক্ত দেশে এই নির্মম ও কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডের ফলে হাজার হাজার পুরুষ-মহিলা-শিশুর মৃত্যু হয়, আর ততোধিক বেশি সংখ্যক মানুষকে উৎখাত করা হয় তাদের ভিটে-মাটি থেকে, ইতিহাস থেকে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান শহীদেরা নিশ্চয় এরকম এক অমর্যাদাকর পরিসমাপ্তির জন্য তাদের প্রাণ উৎসর্গ করেননি।

কিন্তু অহিংস বনাম সহিংস আন্দোলনের এই বিতর্কের থেকেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাব্যগাথায় আরও বহু বিষয় নিহিত রয়েছে। পৃথিবীর বৃহত্তম উপনিবেশে ব্যাপক গণবিক্ষোভের ঘটনাগুলিকে সরকারী পৃষ্ঠপোষক ইতিহাসবিদেরা খাটো করে তাকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একের পর এক অধিবেশনের বর্ণনা দিয়ে ক্ষান্ত থেকেছেন। তারপর তারা দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে কীভাবে গান্ধী তার যাদুদণ্ডের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে অসহায় ভারতবাসীকে গভীর নিদ্রা ও অজ্ঞানতার জগত থেকে জাগিয়ে তোলেন। আমাদের জানানো হয়েছে যে তিন তিনটে প্রধানতম দেশব্যাপী অভিযান – অসহযোগ, আইন অমান্য এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলন, যা তিন দশকে ব্যাপুত্র ছিল, তার মধ্যে দিয়ে ‘জাতির জনক’ কীভাবে তার সন্তানদের, বিশেষত নেহেরুকে, লালনপালন করেন। আর যার প্রক্রিয়ায় ব্রিটিশ প্রভুদের কাছ থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনীতে সাধারণ মানুষ, শ্রমিক এবং কৃষকদের কথা উল্লিখিত থাকলেও তা করা হয়েছে নিছক সংখ্যা হিসাবে। অবয়বহীন, নামহীন মুক বধির সংখ্যা মাত্র। দেখানো হয়েছে গান্ধী এবং তার কংগ্রেসের দেওয়া ডাকে হাজারে হাজারে মানুষ কিভাবে নিয়মিতভাবে সাড়া দিয়েছিল। কখনও কখনও হয়ত তাদের ওপর আরোপিত সীমানা অতিক্রম করে ফেলার পর গান্ধী পিছন থেকে টেনে ধরতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু তাদের কখনই সক্রিয় কর্মধারার মধ্যে দেখানো হয় না। কখনই এইভাবে চিত্রিত করা হয়নি যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এই মানুষজন তাদের নিজস্ব লক্ষ্যে, গতিশীলতা এবং উদ্যোগ নিয়ে নিজেদের লড়াই সংগঠিত করছেন, কাঙ্খিত অভিন্ন লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নিজেরাই নিয়ন্তা হয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন।

এইভাবে, শ্রমজীবী মানুষকে বর্তমান সময়ে তার প্রাপ্য ভূমিকা থেকেই যে শুধু বঞ্চিত করা হয়েছে, তা নয়। তাদের অতীত ভূমিকাকেও অস্বীকার করা হয়েছে। নিজস্ব অতীত থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে স্থায়ী শরণার্থী বানিয়ে তাদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে ইতিহাসের প্রান্তসীমায়। সুতরাং, শৃঙ্খলিত সরকারী ইতিহাসকে ভেঙ্গে আমাদের উচ্ছ্বল উত্তরাধিকারের পুনঘোষণা করতে হবে। সেই উত্তরাধিকার, যা আমাদের বর্তমান অস্তিত্বকে আলোকিত করে, স্বকীয় পরিচিতির মধ্যে যুক্তিসঙ্গত গর্বের অনুভূতি নিয়ে আসে।

অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে : ইতিহাস স্পন্দমান

ফেলে আসা অতীতকে কেন্দ্র করে অন্ধ লড়াইয়ে আমরা অবশ্যই আটকে থাকতে চাই না। এই লড়াইটা বৃহত্তর যুদ্ধেরই একটা অংশ মাত্র। এক পরিচ্ছ বর্তমান ও ন্যায়সঙ্গত আগামীর লক্ষ্যেই আমাদের যুদ্ধ পরিচালিত। ঠিক যেমন আজ থেকে দেড় শত বছর পূর্বে কমিউনিস্ট ইস্তাহার ঘোষণা করে “বর্তমান আন্দোলনের মধ্যে আমরা ঐ আন্দোলনের ভবিষ্যতেরও প্রতিনিধিত্ব ও লালন পালন করি।”

১৯৪৭ সাল ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী অধিপত্যের অবসান ঘটায়নি। কেবল পাল্টেছে পরিপ্রেক্ষিত এবং সাম্রাজ্যবাদ শুধু বদলে নিয়েছে তার রূপ ও পদ্ধতি। আজকের ভারতবর্ষ এবং অধিকাংশ দেশ যাদের তৃতীয় বিশ্ব হিসাবে আখ্যায়িত করা হয় উদারনীতিকরণ ও বিশ্বায়নের শিলমোহরে নেমে আসা সাম্রাজ্যবাদের নিত্য নতুন আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে। অনায়াসেই এই যুক্তি হাজির করা যায় যে পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে কোনও একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পক্ষে ভারতবর্ষে পুনরায় উপনিবেশ স্থাপন করাটা সম্ভব নয়। কিন্তু যে অর্থনীতিতে সাধারণ মানুষের মৌলিক চাহিদা ও স্বার্থ প্রতিদিন পদদলিত হচ্ছে, যে দেশের আর্থিক সার্বভৌমত্ব এবং মান মর্যাদাকে ঘিরে ঘনিয়ে এসেছে কালো মেঘ, তখন কি আমরা পুনরায় উপনিবেশবাদে রূপান্তরিত না হওয়ার ‘গ্যারান্টি’ নিয়ে স্বস্তিতে থাকতে পারি?

বুর্জোয়াদের বিশ্বাসঘাতকতা ও দেউলিয়াপনার নীতিহীন কাহিনীর অবসান ঘটেনি ১৯৪৭ সালে। তা আরেকটি নতুন অধ্যায়কে সূচিত করে মাত্র। আর পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে বিশ্বাসঘাতকতার চিহ্নগুলি আজ তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে।

লক্ষ্য করুন কি ঔদ্ধত্যের সঙ্গে ভারতীয় বুর্জোয়া ও তাদের বিশ্বস্ত রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা আমাদের মান মর্যাদা এবং গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্বার্থসমূহকে বিক্রি করে দিচ্ছে। তাকিয়ে দেখুন এই ৯০-এর দশকের ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদের কুৎসিত মুখ তার বিষাক্ত ফণা তুলে কিভাবে বারংবার দংশন করছে। লক্ষ্য করুন ঐ সমস্ত নির্লজ্জ কুচক্রী এবং দুর্নীতিবাজদের যারা আমাদের ঢক্কা নিনাদিত সংসদীয় গণতন্ত্রের তখ্ত তাউসে বসে হুকুমদারি চালিয়ে যাচ্ছে। আর তারই পাশাপাশি লক্ষ্য করুন আমাদের দেশের ব্যাপক সাধারণ মানুষের মর্মান্তিক অবস্থা। নিজ বাসভূমিতে ভূমিহীন, স্বাধীনতা-রুটি-রুজি থেকে বঞ্চিত হয়ে ধুঁকে ধুঁকে দিন গুজরান করছে।

এসব সত্ত্বেও আমরা আক্ষেপ ও অভিযোগ দায়ের করেই ক্ষান্ত থাকতে পারি না। এমন কোনও ত্রাণকর্তা নেই যিনি এই বিশৃঙ্খলতা থেকে মুক্তি দিতে পারেন। আমাদের নিজেদেরই তা করতে হবে।

মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জনের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান নায়ক ও শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করতে হবে। আমাদের সেই সমস্ত পূর্বসূরী শ্রমিক, কৃষক, এবং প্রগতিশীল দেশপ্রেমিক ভারতীয় — যারা অসীম হিম্মতের সঙ্গে এই দেশের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছিলেন তাদের গৌরবগাথাকে গর্বভরে স্মরণ করার সময়ে বর্তমান এবং ভবিষ্যতকে আমূল পাল্টানোর বিপ্লবী কর্তব্য সম্পাদনের জন্য নিজেদের পুনরায় উৎসর্গীকৃত করার শপথ নিতে হবে।

কৃষক অভ্যুত্থান আদিবাসী বিদ্রোহ :

১৮ ও ১৯ শতকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রধান অভিব্যক্তি হিসাবে কৃপক অভ্যুত্থানে ও আদিবাসীদের বিদ্রোহগুলি প্রায়শই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। নৃতাত্ত্বিক ক্যাথলীর গাফ ব্রিটিশ আমলে ৭৭টি কৃষক অভ্যুত্থানের ঘটনাকে তালিকাভুক্ত করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দির শেষভাগে বিহার ও বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আলোড়ন তুলে আছড়ে পড়া সন্ন্যাসী বিদ্রোহটি ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কৃষক প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রারম্ভিক ঘটনা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পর কৃষক বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ তামিলনাড়ুর দক্ষিণ প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। তিরুনেলভেল্লীর কাছে পালায়নকোট্রাই অঞ্চলটি ভিরাপনদয়া কাট্টাবোম্মানের নেতৃত্বাধীন ব্যাপকতম অভ্যুত্থানের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ রাজের কর ব্যবস্থার বৈধতা নিয়েই কাট্টাবোম্মান প্রশ্ন তোলেন। “আকাশ আমাদের জল দেয় আর জমি দেয় ফসল। তাহলে কোন যুক্তিতে আমরা তোমাদের কর দেব?” ১৮৩০-এর প্রথমভাগে বাংলায় তিতুমীরের নেতৃত্বাধীন তাঁর কৃষক অনুগামীদের ওয়াহাবী অভ্যুত্থানটি ধর্মীয় সংস্কারের কয়েকটি দিক এবং কৃষক বিদ্রোহের মেলবন্ধন ঘটিয়েছিল। ১৮৫৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে বিহার-বাংলার বীরভূম-রাজমহল-ভাগলপুরের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে সাঁওতাল বিদ্রোহ শুরু হয়। পুলিশ-জমিদার-সুদখোর এবং কোর্টের কর্তাব্যক্তিদের উৎপীড়ক অশুভ জোটটির বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে সাঁওতাল বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের দুই কিংবদন্তী নেতা সিধো-কানহো ও টিলকা মাঝি, যিনি ১৭৮৪-৮৫ সালে প্রথম পর্যায়ের সাঁওতাল বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদের নাম পূর্বভারতে ব্যাপক মানুষেরা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এবং অধ্যয়ন থেকে এই তথ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধটিতে সন্দেহাতীতভাবেই বড়মাত্রায় কৃষক অন্তর্বস্তু নিহিত ছিল। এই যুদ্ধে জয়ী হয়ে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ ভারতের বুকে তার রাজনৈতিক-সামরিক কব্জাকে আরও সংহত করে তোলে। কিন্তু কৃষক অভ্যুত্থান এবং আদিবাসী বিদ্রোহের আগুন দেশের বৃহত্তর অঞ্চলে ধারাবাহিকভাবেই ধিক ধিক করে জ্বলতে থাকে। ১৮৩৬ এবং ১৯১৯ সালের মধ্যে কেরলের মালাবার অঞ্চলে ২৮ বার মোপালা বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। বিপথগামী ধর্মীয় ছোঁয়া থাকলেও এই উত্থান মূলগতভাবে উচ্চ বর্ণভুক্ত হিন্দু জমিদার এবং তাদের ব্রিটিশ প্রভুদের বিরুদ্ধে মুসলিম ভাগচাষি ও ভূমিহীন মজুরদের বিদ্রোহ ছিল। ১৮৬০ সালে বাংলায় জনপ্রিয় নীল বিদ্রোহ লক্ষ্য করা যায়। জবরদক্তি নীল চাষের প্রবর্তন করতে চাইলে তার বিরুদ্ধে কৃষকরা বিদ্রোহে ফেটে পড়েন।

এক চিরন্তন লজ্জা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সভা সেনাদলের মধ্যে এই ঘটনাগুলি নিশ্চয় বেশ ভালোই ব্যাপার বলা যায়। আর অন্য কোনও সেনাবাহিনী যদি ঐ সমস্ত বাড়াবাড়ির এক-দশমাংশ করত তবে ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম কি তীব্র ভাষায় তাদের এই কুকীর্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠত। কিন্তু এগুলিই হচ্ছে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর কীর্তি, আর সেজন্যই আমাদের জানানো হল যে এ সমস্ত কিছুই হচ্ছে যুদ্ধের স্বাভাবিক পরিণতি ...। প্রকৃত ঘটনা হল, ইউরোপ বা আমেরিকায় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মতো এত হিংস্র পাশবিক সেনাদল আর কোথাও নেই। লুঠতরাজ, হিংসাত্মক ঘটনা, গণহত্যা ... যে বিষয়গুলি সমস্ত জায়গায় কঠোরভাবে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা ব্রিটিশ সেনার কাছে সম্মানজনক সুযোগ সুবিধা, কায়েমী অধিকার ... পুরো বারোটা দিন ও রাত্রি জুড়ে লখনউতে কোনও ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ছিল না ... ছিল শুধু মদ্যপ, যথেচ্ছাচারী, হিংস্র ইতরদল নিজেদের সংগঠিত করে ডাকাতদলের মতোই। সেই সমস্ত সিপাহী যাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের অপেক্ষা অনেক বেশি স্বেচ্ছাচারী, হিংস্র এবং লোভী। ১৮৫৮ সালে লখনউতে দখলদারী সেনাবাহিনীর কাণ্ডকারখানা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ইতিহাসে এক চিরস্থায়ী লজ্জাজনক কাহিনী হিসাবে বিধৃত হয়ে থাকবে।

- ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে এঙ্গেলস

ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে অন্ধ্রপ্রদেশের গোদাবরী এজেন্সী অঞ্চল বারংবার কেঁপে ওঠে একের পর এক বিদ্রোহে। ব্রিটিশ মদতপুষ্ট মনসবদারদের কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ১৮৭৯-এর মার্চ মাসে পাঁচ হাজার বর্গমাইল জুড়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বিদ্রোহ ফেটে পড়ে। মাদ্রাজ পদাতিক সেনাবাহিনীর ছটি রেজিমেন্ট সম্মিলিতভাবে ১৮৮০ সালের নভেম্বর মাসে এই বিদ্রোহকে দমন করে। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর উত্তরণ পর্বটি বিরসা মুণ্ডার কিংবদন্তী উলগুলানে থর থর করে কেঁপে ওঠে যা রাঁচীর দক্ষিণাঞ্চলে সংগঠিত রূপ নেয়। এই মহান বিদ্রোহের মর্মস্থলে ছিল নিজেদের প্রথাগত খুতকট্টির (যৌথ আবাদ) অধিকারকে সুরক্ষিত করতে আদিবাসী জনগণের জনপ্রিয় আকাঙ্খা এবং ভিনদেশী জমিদার কর্তৃক তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া বেথ বেগারী (বাধ্যতামূলক শ্রম)-কে প্রত্যাখান করা।

এ কথা সত্যি যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পূর্বেকার ঐ সমস্ত কৃষক অভ্যুত্থান ও আদিবাসী বিদ্রোহগুলি স্থানীয় বা বড়জোর আঞ্চলিক ঘটনা ছিল, তা কখনই সর্বভারতীয় পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। এ কথাও সত্যি যে এই বিদ্রোহগুলি কখনই মুক্ত গণতান্ত্রিক আধুনিক ভারতবর্ষ গড়ার স্পষ্ট লক্ষ্য বা সচেতন মতবাদ নিয়ে বিকশিত হয়নি। বরং এই বিদ্রোহগুলির শেকড় প্রোথিত ছিল গ্রামীণ অস্তিত্বের দুর্বিসহ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে, স্থায়ী দুর্ভিক্ষ বা ঘনিয়ে আসা দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতিতে, তীব্র সামাজিক উৎপীড়ন, সামন্ততান্ত্রিক দমন, এবং ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের ছত্রছায়ায় পল্লবিত হয়ে ওঠা শক্তিশালী গ্রামীণ শক্তির আঁতাত কর্তৃক লাগামহীন লুঠতরাজের মধ্যে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে ধর্মীয় আচার, আদিবাসীদের প্রথা, জাতপাতের উপাদান স্থানীয় এবং বহু ধরনের প্রাক-আধুনিক বৈশিষ্ট্যসমূহ পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে অভিব্যক্ত হয় পূর্বেকার ঐ সমস্ত জনপ্রিয় বিদ্রোহগুলিতে। তা সত্ত্বেও, ব্যবসারী ও বেনিয়া সম্প্রদায় এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে নব্য আত্মপ্রকাশমান মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা অনুসৃত সমঝোতা এবং হিসাব কষে বিরোধীতা করার রাজনীতির সম্পূর্ণ বিপরীতে এই সমস্ত বিদ্রোহগুলির অন্তর্বস্থতে সততা এবং দৃঢ়চেতা মনোভাব ছিল।

ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুদয় :

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম পদসঞ্চার শুনতে পাওয়া যায়। ১৮৫৩ সালে রেল ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পশম সুতীবস্তু, চটশিল্প, কয়লাখনি এবং চা বাগিচাগুলি গড়ে উঠতে শুরু করে। আবাস এবং কাজের নিপীড়নমূলক অবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগঠিত হয়ে বিদ্রোহ করার প্রথমদিককার ঘটনাগুলি সেই সময় থেকেই লক্ষ্য করা যায়। অশিল্পীয় শ্রমিক যেমন পাল্কীবাহক এবং ঝাড়ুদারদের ধর্মঘট ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সংগঠিত হতে দেখা যায়।

খুব স্বাভাবিকভাবেই, প্রকৃত অর্থে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠার পূর্বে কিছু মধ্যবিত্ত মানবহিতৈষী নাগরিকবৃদের উদ্যোগে কল্যাণমূলক সংগঠনগুলির গোড়াপত্তন হয়। যখন শ্রমিক শ্রেণী তার প্রাথমিক পর্যায় বা শৈশবাবস্থায় ছিল, যখন ট্রেড ইউনিয়ন, কারখানা আইন বা শ্রম আইনের কোনও প্রচলন ঘটেনি, সেই সময়ে নানা রূপের সংগঠন ও নানা বর্গের দাবিদাওয়ার মধ্যে স্পষ্ট ফারাক টানা প্রায়শই সম্ভবপর হত না। এরকম এক পরিস্থিতিতে, যেখানে অধিকাংশ কারখানার কর্তৃপক্ষই ছিল সাদা চামড়ার মানুষের দল এবং বর্ণবিদ্বেষী, উপনিবেশ ব্যবস্থা কর্তৃক পরিচালিত অবমাননাকর ও ঘৃণাভরা পরিবেশে বাতাস ছিল ভারী তখন শ্রমিকদের সংগঠিত করে তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে সোচ্চারিত হওয়ার সবচেয়ে সাধারণ, প্রাথমিক প্রচেষ্টাগুলি সন্দেহাতীতভাবেই রাজনৈতিক গুরুত্ব নিয়ে সামনে এসে পড়ত।

স্বদেশী : সক্রিয় শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম তরঙ্গ

বঙ্গভঙ্গ এবং তার পরবর্তী স্বদেশী আন্দোলনের সাথে সাথে শ্রমিক শ্রেণীর সক্রিয়তার প্রথম তরঙ্গ লক্ষ্য করা গেল। ১৯ জুলাই, ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাংলাকে ভাগ করার প্রথম ফরমান জারি করেন। ভারতের সবচেয়ে সংবেদনশীল প্রদেশে বিভক্ত করে শাসন করার ঘৃণ্য ব্রিটিশ রণনীতি প্রয়োগ করা হয়। আর ১৯৪৭ সালে দেশকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রথম আভাস ছিল বঙ্গভঙ্গের মধ্যে। শুধুমাত্র বাংলাতেই নয়, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ সুদূর মহারাষ্ট্রেও লক্ষ্য করা যায়। আর নিশ্চিতভাবেই তা ছিল জাতীয় সচেতনতার জনপ্রিয় উত্থান।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তথাকথিত চরমপন্থী অংশ লালা লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক এবং বিপিন চন্দ্র পালের (যারা লাল-বাল-পাল-ত্রয়ী হিসাবে খ্যাত) নেতৃত্বেই মূলত দ্বিমুখী অভিযান শুরু হয়। একদিকে জনগণকে ব্রিটিশ পণ্য বয়কট করার ডাক দেওয়া হয় এবং অপরদিকে স্বদেশী পণ্য তৈরি করার আহ্বান রাখা হয়। অধিকাংশ স্বদেশী নেতারা জনগণকে সমাবেশিত করতে ধর্মীয় উপমাগুলি ব্যবহার করতে শুরু করেন। ঠিক এমনকি শিবাজী উৎসব পালন করার ধারণা হাজির করেন।

এই সময়টা আবার ছিল বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের গড়ে ওঠার পর্বকাল। এ পর্বের প্রথম দিকে ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল মুজফ্ফরপুরে কুখ্যাত ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের ওপর ক্ষুদিরাম বসু ও প্রযুণ্ণ চাকীর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপটি খুবই পরিচিত। কিন্তু ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদ ও বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের সীমানাকে ছাড়িয়ে গড়ে ওঠা স্বদেশী আন্দোলনে স্পষ্টত শ্রমিকশ্রেণীর ছাপ নিহিত ছিল।

শোকস্তব্ধ কলকাতা

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রশাসনের ইতিহাসে গতকাল চিহ্নিত হয়ে থাকবে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় দিবস হিসাবে। ঐ দিনটিতে বঙ্গভঙ্গের নকশা কার্যকরী হয় ... জাতিসত্তা, সামাজিক অবস্থান, ধর্মীয় মত এবং লিঙ্গভেদ নির্বিশেষে সারা কলকাতার মানুষ ঐ দিনটিকে শোক দিবস হিসাবে পালন করেন। ভোরের আলো ফোটার আগে থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বাগবাজার থেকে হাওড়ার গঙ্গারধার এক অসাধারণ চিত্র ফুটিয়ে তোলে। দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক উত্তাল জনসমুদ্র। কলকাতার রাস্তা-ঘাটের চিত্রটিও ছিল বেশ অভিনব, যা বোধহয় ভারতবর্ষের আর কোনও শহরে দেখা যায়নি। সমস্ত কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, শ্রমিকরা দলে দলে মিছিল করছেন। ... একমাত্র একটা শ্লোগান – “বন্দে মাতরম” আকাশে বাতাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

- অমৃতবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ১৭ অক্টোবর, ১৯০৫

প্রকৃত অর্থে প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন, প্রিন্টার্স ইউনিয়ন গড়ে ওঠে ২১ অক্টোবর ১৯০৫ সালে। সরকারী প্রেসগুলিতে দৃঢ়পণ ধর্মঘটের মধ্যেই এই ইউনিয়নটি আত্মপ্রকাশ করে। ১৯০৬ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে পূর্বভারত রেলপথের বাংলা বিভাগের শ্রমিকেরা একের পর এক ধর্মঘটে সামিল হয়। ২৭ আগস্ট, জামালপুর রেল ওয়ার্কশপে ব্যাপক শ্রমিকদের সমাবেশ ঘটে। ১৯০৭ সালের মে থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ধর্মঘটগুলি আরও নির্ধারক এবং ব্যাপক হয়ে ওঠে। আসানসোল, মোগলসরাই, এলাহাবাদ, কানপুর এবং আম্বালার মতো গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলিতে তা ছড়িয়ে পড়ে। ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে বাংলার চটকলগুলিতে প্রায়শই ধর্মঘট হয়। ১৯০৮ সালের মার্চ মাসে তদানিন্তন মাদ্রাজ প্রদেশের তিরুনেলভেলী জেলার ট্যুটিকোরিনে বিদেশী মালিকানাধীন কোরাল কটন মিলগুলির শ্রমিকরা সফলতার সঙ্গে ধর্মঘট করেন। কোরাল মিল শ্রমিকদের দমন করতে গেলে পৌরসভার শ্রমিক, ঝড়ুদার এবং অশ্বচালিত গাড়ির চালকেরা প্রতিবাদে ধর্মঘট করেন। এমনকি তিরুনেলভেলী শহরের পৌরসভার অফিস, কোর্ট এবং পুলিশ থানাগুলিকে সাধারণ মানুষ আক্রমণ করে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, স্বদেশী জাগরণের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে শ্রমিক শ্রেণী তার আগমনকে সুচিত করে। স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের দাবিতে ছাত্র ও কৃষকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে শ্রমিকশ্রেণী রাস্তায় নামতে শুরু করেন। রাজপথে জঙ্গী প্রতিরোধ লড়াই দ্রুতই এক দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ১৯০৭ সালের মে মাসে রাওয়ালপিন্ডি ওয়ার্কশপের প্রায় ৩,০০০ শ্রমিক, অন্যান্য কলকারখানার কয়েকশো শ্রমিক ছাত্রদের এক বিশাল প্রতিবাদী বিক্ষোভে সামিল হয়। পাঞ্জাবী পত্রিকার সম্পাদক কিছু ‘আপত্তিকর’ লেখাপত্র প্রকাশ করার অপরাধে অভিযুক্ত হন। তারই প্রতিবাদে ঐ বিক্ষোভ সমাবেশটি সংগঠিত হয়েছিল। আশপাশ অঞ্চল থেকে কৃষকরাও ঐ জঙ্গী বিক্ষোভে অংশ নেন। ব্রিটিশদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে এমন সমস্ত কিছুই আক্রমণের লক্ষ্যবস্ত হয়ে ওঠে।

ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক জাগরণকে অভিনন্দন জানান লেনিন :

ইতিমধ্যে ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লব ব্যর্থ হয়। কিন্তু তার আগেই সমগ্র আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন রুশ বিপ্লব থেকে এক নতুন দৃষ্টি, নতুন এক অস্ত্র নিয়ে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। আর তা হল গণ রাজনৈতিক ধর্মঘট। বিপিন চন্দ্র পাল গ্রেফতার হওয়ার পর কলকাতার এক পত্রিকা নবশক্তি ১৯০৭ সালের ১৪ সেপ্টেম্বরে লেখে — “আজ রুশদেশের শ্রমিকশ্রেণী সারা দুনিয়াকে শেখাচ্ছে যে নিপীড়নের বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিবাদের ধরন কী হতে পারে – ভারতের শ্রমিকশ্রেণী কী তাদের থেকে শিক্ষা নেবেন না।”

এই অনুমান দ্রুতই বম্বেতে বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে। ২৪ জুন, ১৯০৮ তারিখে তিলক গ্রেফতার হওয়ার পর শুধুমাত্র বম্বেতেই নয়, বরং নাগপুর এবং শোলাপুরের মতো শিল্পাঞ্চলগুলিতেও প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। কোর্টে শুনানী চলাকালীন শ্রমিকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। পুলিশ মিলিটারীর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। ১৮ জুলাই তারিখে এই ধরনের এক সংঘর্ষে কয়েকশ শ্রমিক আহত এবং অনেকেই নিহত হন। পরেরদিন, ২০টি কারখানার প্রায় ৬৫,০০০ শ্রমিক ধর্মঘট করে। ২১ জুলাই তারিখে বম্বের স্তক শ্রমিকরা আন্দোলনে সামিল হন। ২২ জুলাই, তিলকের ছয় বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের শাস্তি ঘোষণা করা হয়। এর প্রতিবাদে ছয় দিন পর্যন্ত ধর্মঘটী শ্রমিকরা বম্বেকে কার্যত এক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেন।

বম্বের শ্রমিকদের এই বীরত্বপূর্ণ আত্মপ্রকাশকে ‘বিশ্ব রাজনীতিতে এক দাহ্য পদার্থ হিসাবে’ অভিবাদন জানিয়ে লেনিন বলেন, “... লেখক এবং রাজনৈতিক নেতাদের জন্য ভারতের রাজপথগুলি উঠে পীড়াতে শুরু করেছে। ভারতীয় গণতন্ত্রী তিলকের ওপর ব্রিটিশ হায়নার দল যে কুখ্যাত রায় চাপিয়ে দিয়েছে, তা পথ-বিক্ষোভ এবং বম্বেতে ধর্মঘটের জন্ম দিয়েছে। ভারতবর্ষের সর্বহারাশ্রেণী ইতিমধ্যেই সচেতনভাবে রাজনৈতিক গণসংগ্রামের বিকাশ ঘটিয়েছে – আর এই জন্যই ভারতবর্ষে রুশী ধরনের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংসের দিকে এগোবে।”

গান্ধীর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ব্যাকরণ :

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী অংশের মধ্যে এক সাময়িক ভাঙ্গন ধরে। কিন্তু কংগ্রেসের ভাঙ্গন হলেও, স্বদেশী জাগরণের ফলে ইতিমধ্যেই বাংলায় বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের উত্থান ঘটতে শুরু করে। ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গভঙ্গ আইন রদ হওয়ার পরেও যুগান্তর এবং অনুশীলন সমিতি প্রধান দুই কেন্দ্র হিসাবে আত্মাপ্রকাশ করে। বাংলার সন্ত্রাসবাদীরা ক্রমশ শক্তিশালী ও জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকল। ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উড়িষ্যার উপকূল বালাশোরের নিকট এই শিবিরের প্রথম সারির নেতা যতীন মুখার্জী (বাঘা যতীন) বীরের মতো শহীদের মৃত্যু বরণ করেন।

বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের শিকড় এমনকি অনাবাসী ভারতীয়দের মধ্যেও গভীরে প্রোথিত হয়। ব্রিটিশ কলম্বিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রে মূলত শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে তা লক্ষ্য করা যায়। ১৯১৩ সালে সানফ্রান্সিসকোতে বিখ্যাত গদর (বিপ্লব) আন্দোলন শুরু হয়। প্রথমাবস্থায় বাংলার সন্ত্রাসবাদীদের হিন্দুত্বের প্রভাবের বিপরীতে গরপন্থীরা ১৮৫৭ সালের হিন্দু মুসলিম ঐক্যের উত্তরাধিকারকে অনুসরণ করেন। অনেক সন্ত্রাসবাদী এবং গদরপন্থী পরবর্তীতে কমিউনিস্ট কর্মী হিসাবে রূপান্তরিত হন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষে তাদের দমনপীড়ন তীব্রতর করে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেও ব্রিটিশ রাজ যুদ্ধকালীন সময়ে কেড়ে নেওয়া মৌলিক অধিকারগুলিকে আইনসম্মত এবং বজায় রাখতে তথাকথিত রাউলাট আইন প্রবর্তন করে। যুদ্ধের ফলে ব্যাপক ভারতীয় জনগণের ওপর নজিরবিহীন আর্থিক সংকট নেমে আসে। অপরদিকে, ব্যবসায়ী ও বেনিয়া সম্প্রদায়ের কাছে যুদ্ধ যেন ঈশ্বর প্রদত্ত আশীর্বাদ হিসাবে পরিগণিত হয়। তারা এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে রীতিমতো অতিমুনাফা অর্জন করতে শুরু করে। সামগ্রিকভাবে, যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি বিরাট এক জনপ্রিয় বিক্ষোভের উর্বর জমি প্রস্তুত করে দেয়।

এই বিক্ষোতকে সরকারী ইতিহাস রাউলাট সত্যাগ্রহ হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকে। ভারতীয় জনগণের ওপর এটাকেই গাম্ভীর প্রথম বড় ধরনের যাদুর প্রভাব হিসাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। ইতিমধ্যেই গান্ধী তাঁর নিষ্ক্রিয় প্রতিবোধ বা সত্যাগ্রহের সারবস্তু নিয়ে হাজির হন যা ১৯০৭ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। ১৯১৫ সালে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি বিহারের চম্পারণ ও গুজরাটের খেদায় গড়ে ওঠা জনপ্রিয় কৃষক আন্দোলন থেকে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। রাজস্থানেও কৃষক আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনটি প্রথমে ১৯১৩ সালে বিজোলিয়াতে সীতারাম দাসের নেতৃত্বে এবং পরবর্তীতে ১৯১৬ সালে প্রাক্তন বিপ্লবী ভূপ সিংহ ওরফে বিজয় সিংহ পাঠকের নেতৃত্বে ঐ আন্দোলনগুলি পরিচালিত হয়। এর নয়-খাজনা নয় শ্লোগান ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে কৃষক আন্দোলনগুলি।

৩০ মার্চ, ১৯১৯-এর রবিবারে গান্ধী আনুষ্ঠানিকভাবে একদিনের হরতালের ডাক দেন। গান্ধী বারবার হরতালের ডাককে স্থগিত এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে জোলো করা সত্ত্বেও বৃহত্তর পরিধি জুড়ে অসহযোগ আন্দোলনের রূপ নেয়। নভেম্বর ১৯২১ থেকে ফেব্রুয়ারী ১৯২২ পর্যন্ত এই আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। কিন্তু ১৯২২-এর ৫ ফেব্রুয়ারী তারিখে উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর জেলার চৌরীচৌরায় ক্ষিপ্ত কৃষকদের হাতে ২২ জন পুলিশ নিহত হওয়ার পর গান্ধী আচমকা ঐ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়।

১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯২২ সালে গান্ধী একতরফাভাবে আন্দোলন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। কিন্তু চৌরীচৌরার কৃষক সমাজের ওপর নেমে আসা বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে তারা টু-শব্দটিও করেননি। চৌরীচৌরায় ২২৫ জন দণ্ডিত কৃষকের মধ্যে কম করে ১৭২ জনকে প্রথমে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। পরে ১৯ জনকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে বাকিদের চালান করে দেওয়া হয়। চৌরীচৌরায় নিহত পুলিশদের স্মরণে স্মারক স্তম্ভ রয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেখানে নিহত কৃষকদের স্মরণে কোনও স্মৃতিফলক স্থাপন করা হয়নি।

বর্বরোচিত দমন এবং শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের উত্থান :

যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা জনপ্রিয় উত্থানকে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিল স্রেফ দমননীতির মধ্যে দিয়ে। তারই ঘৃণ্যতম নজির হল ১৩ এপ্রিল, ১৯১৯ সালে অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগের বর্বরোচিত গণহত্যাকাণ্ড। এই গণহত্যার কুখ্যাত নায়ক জেনারেল ডায়ার আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে বলেছিল যে “নৈতিক প্রভাব বিস্তার করতেই” তা করা হয়েছিল। তার সবচেয়ে বড় আক্ষেপ ছিল যে যদি তার গোলাবারুদ নিঃশেষ না হত তবে আরও অনেককেই তিনি হত্যা করতে পারতেন : এরকম এক তীব্র রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সময়ে এবং গান্ধীর দোদুল্যমানতা ও আন্দোলনের রাশকে পেছন থেকে টেনে ধরার মুহূর্তে ভারতবাদীরা যদি ব্রিটিশ প্রশাসনের ওপর ভিন্ন এক ‘নৈতিক প্রভাব’ বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল তবে তা হয়েছিল শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলনের ঢেউ এবং কৃষক বিক্ষোভের ব্যাপকতম প্রকাশের মাধ্যমে।

জল্লাদের আত্মকথন

আমি গুলি চালাই, এবং ততক্ষণ পর্যন্ত গুলি চালাই যতক্ষণ পর্যন্ত না জনতা হটে যায়। আমি মনে করি যে প্রয়োজনীয় নৈতিক এবং ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করতে সবচেয়ে কম গুলি চালানো হয়েছে। আমার কার্যকলাপের ন্যায্যতাকে ব্যাখ্যা করতে হলে আমি বলব যে উক্ত প্রভাব সৃষ্টি করাটাই আমার কর্তব্য ছিল। আমার হাতে আরও বেশি সংখ্যায় বাহিনী থাকলে হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশি হত। জনতাকে নিছক হটিয়ে দিলেই হত না, বরং সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে যথাযথ নৈতিক প্রভাব সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল। যারা উপস্থিত ছিল কেবলমাত্র তাদের জন্যই নয়, বরং সারা পাঞ্জাব জুড়ে তার প্রভাব ফেলার দরকার ছিল। এখানে অপ্রয়োজনীয় বাড়াবাড়ির কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

- জেনারেল স্টাফ ডিভিশনে জেনারেল ডায়ারের পেশ করা রিপোর্ট। ২৫/০৮/১৯১৯

এই সময়কার শক্তিশালী কৃষক আন্দোলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল উত্তরপ্রদেশের কৃষক জাগরণ। অযোধ্যার তালুকদারদের মর্জিমাফিক খাজনা আদায় এবং অন্যান্য নিপীড়নমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশের কৃষকরা এক জনপ্রিয় আন্দোলন শুরু করেন। উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড়, রাইবেরিলী, সুলতানপুর এবং ফৈজাবাদ জেলায় গণভিত্তি সম্পন্ন এই কৃষক আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেন বাবা রামচন্দ্র। তিনি এক সময় ফিজি দ্বীপপুঞ্জে চুক্তি আবদ্ধ মজুর ছিলেন। রামায়ণ থেকে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিকে নিয়ে তিনি কৃষক সংহতির লক্ষ্যে প্রচারকাজে তা যুক্ত করেন। তিনি এমনকি লেনিনকে কিষানদের প্রিয় নেতা হিসাবে তুলে ধরেন। রাজস্থানের মেওয়ার অঞ্চলে মোতিলাল তেজাওয়াত ভিল উপজাতিদের সংগঠিত করে এক শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯২১ সালের আগস্ট মাসে কেবলের মালাবার অঞ্চল কেঁপে ওঠে মাঝে মধ্যে থমকে যাওয়া মোপালা বিদ্রোহের পুনরায় আত্মপ্রকাশে। ১৯২০ সালের প্রথমদিকে, পাঞ্জাবে আকালি নেতৃত্বে গুরুদ্বার সংস্কার আন্দোলনের রূপে জাঠ-শিখ কৃষকদের এক শক্তিশালী উত্থান লক্ষ্য করা যায়। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত ব্রিটিশ মদতপুষ্ট মহন্তদের কব্জা থেকে ধর্মস্থানকে মুক্ত করা। ১৯১৯ ও ১৯২১ সালের ব্যবধানে মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলায় জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেন সত্যশোধক নানা পাটিল যিনি পরবর্তীতে ঐ রাজ্যের জনপ্রিয় কমিউনিস্ট কৃষক নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

প্রতিবাদস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাইট উপাধি প্রত্যাখ্যান করলেন

... পাঞ্জাব গভর্ণমেন্ট যে সব উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার প্রচণ্ডতায় আজ আমাদের মনে কঠিন আঘাত পাইয়া ভারতীয় প্রজাবৃন্দের নিরুপায় অবস্থার কথা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছে। হতভাগ্য পাঞ্জাবীদিগকে যে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে, তাহার কঠোরতা ও সেই দণ্ড প্রয়োগবিধির বিশেষত্ব, ... সকল সভ্য শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে তুলনাহীন। ... সর্বত্র জনসাধারণের মনে যে বেদনাপূর্ণ বিক্কার জাগ্রত হইল আমাদের কর্তৃপক্ষ তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন, এবং সম্ভবত এই কল্পনা করিয়া তাহারা আত্মশ্লাঘা বোধ করিতেছেন যে, ইহাতে আমাদিগের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইল। ... আমাদের বহুকোটি যে ভারতীয় প্রজা অদ্য আকস্মিক আতঙ্কে নির্বাক হইয়াছে, তাহাদের আপত্তিকে বাণীদান করিবার সমস্ত দায়িত্ব এই পত্রযোগে আমি নিজে গ্রহণ করিব। ... আমার যে সকল স্বদেশবাসী তাহাদের অকিঞ্চিৎকর লাঞ্ছনায় মনুষ্যের অযোগ্য অসম্মান সহ্য করিবার অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়, নিজের সমস্ত বিশেষ সম্মান চিহ্ন বর্জন করিয়া আমি তাহাদেরই পার্শ্বে নামিয়া দাঁড়াইতে ইচ্ছা করি ...।

- দৈনিক বসুমতী, ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬ (বঙ্গানুবাদ, ৩১/৫/১৯১৯)

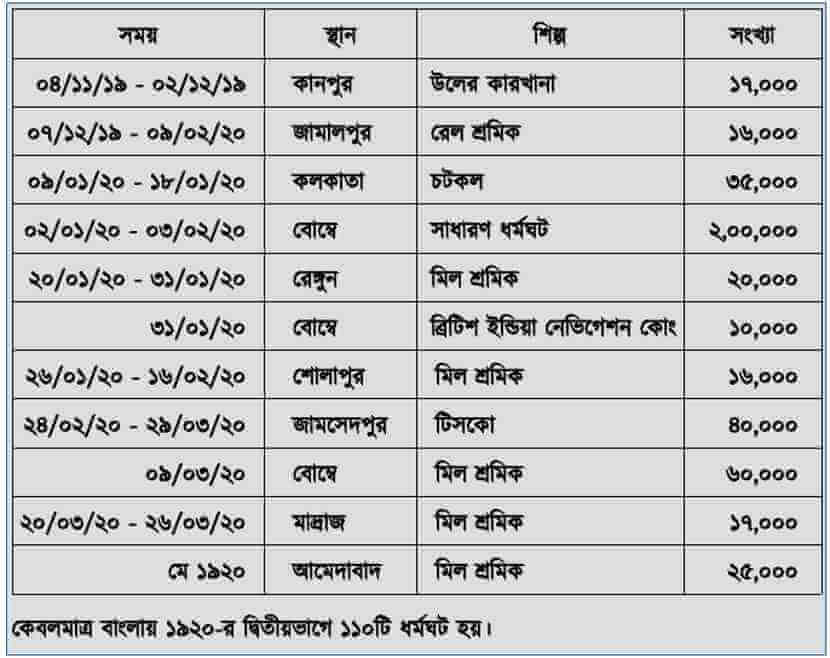

এই ঊর্ধ্বমুখী কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলতে থাকে দেশজোড়া জবরদস্ত ধর্মঘট। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত এক পত্রিকার নিম্নবর্ণিত সংখ্যা (মর্ডান ইণ্ডিয়া বইতে সুমিত সরকার উদ্ধৃত করেন) থেকেই ধর্মঘটের ঢেউ-এর গভীরতা ও বিস্তার সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায় :

শ্রমিক সংগঠনের সর্বভারতীয় চরিত্র অর্জন :

শ্রমিক শ্রেণীর দেশব্যাপী এরকম এক শক্তিশালী জাগরণের পরিবেশে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম কেন্দ্রীয় সংগঠনের জন্ম হয়। ১৯২০ সালের ৩১ অক্টোবর তারিখে বম্বেতে গঠিত হয় অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। এআইটিইউসি-র গঠনের পেছনে তিলক প্রধানতম প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। কিন্তু এই সংগঠনটি প্রকৃত অর্থে গড়ে ওঠার তিন মাস পূর্বে ১ আগস্ট, ১৯২০ সালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উদ্বোধনী অধিবেশনে সদ্য আত্মপ্রকাশমান সর্বহারা পরিচিতির সমস্ত লক্ষণই স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। কিন্তু তা কংগ্রেসের সাংবিধানিক সংস্কারমূলক গণ্ডী ভেঙ্গে বেরোতে পারেনি। তার সভাপতির ভাষণে, লালা লাজপত রায় শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে “পুঁজিবাদ এবং পুঁজিবাদের যমজ সন্তান সামরিকবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী প্রতিষেধকের কাজ করে।” তিনি “আমাদের শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করে (এবং) তাদের শ্রেণী সচেতন” করার প্রশ্নটিকে সামনে নিয়ে আসেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে তাদের প্রতি শ্রমিকশ্রেণীর মনোভাব হবে “সমর্থন বা বিরোধিতা কোনোটাই নয়।”

এই উপলক্ষ্যে এআইটিইউসি-র প্রথম সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান চমন লাল “ভারতীয় শ্রমিকদের ইস্তেহার” প্রকাশ করেন। এই ইস্তেহারে “ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর” কাছে আহ্বান রাখা হয় “দেশের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য নিয়স্তা হিসাবে নিজেদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।” ইস্তেহার তাদের স্মরণ করিয়ে ঘোষণা করে যে শ্রমিকশ্রেণীকে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠতে হবে। তাদের কাছে এই বলে আবেদন করা হয় যে “সমস্ত দুর্বলতা ঝেড়ে ক্ষমতা ও স্বাধীনতার পথে কদম বাড়াও”। সহ সভাপতি জোসেফ ব্যাপটিস্টা যদিও তার বক্তব্যে “অংশীদারীত্বের বৃহত্তর ধারণা” হাজির করে গুরুত্ব দিয়ে বলেন যে মিল মালিক এবং শ্রমিকরা হলেন “অংশীদার এবং সহযোগী শ্রমিক। তারা শ্রমের ক্রেতা বা বিক্রেতা নন।”

এআইটিইউসি-র দ্বিতীয় সম্মেলন (৩০/১১/২১ - ০২/১২/২১) অনুষ্ঠিত হয় বর্তমান বিহারের ধানবাদ জেলায় কয়লাখনি অধ্যুষিত অঞ্চল ঝরিয়াতে (বিসিসিএল-এর হঠকারী ভুলে ভরা খনি নীতির ফলে দুর্ভাগ্যবশত শ্রমিক শ্রেণীর এই ঐতিহাসিক কেন্দ্রটির অস্তিত্বই আজ বিরাট সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। এই অঞ্চলে, ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে এআইটিইউসি-র নবম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশন থেকে ভারতকে সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত করার আহ্বান রাখা হয়) অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর ও ব্যাপক জনগণের লক্ষ্য সম্পর্কে অনেক স্পষ্ট কথা বলে। সম্মেলন ঘোষণা করে, “জনগণ কর্তৃক স্বরাজ অর্জনের জন্য এখন সময় এসেছে।” ঝরিয়ার অধিবেশনটি এক অসাধারণ ঘটনা হয়ে ওঠে। প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ, যার মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন কয়লাখনির আশপাশ এলাকার অন্যান্য কলকারখানার শ্রমিক। তাদের পরিবারের লোকজনও শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা প্রদর্শনের এই নজিরবিহীন কর্মকাণ্ডে সামিল হন।

শ্রমিকশ্রেণী ও এআইটিইউসি-র প্রতি গান্ধীর ঔদাসীন্য :

কোনো কোনো মহলে গান্ধীকে ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের জনক হিসাবে প্রশংসিত করা হয়। আর তা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। ১৯১৮ সালে আহমেদাবাদের শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে গান্ধীর প্রথম সংশ্রব ঘটে। কিন্তু শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত করার লক্ষ্য থেকে তা হয়নি। প্রখ্যাত শিল্পপতি আমবালাল সারাভাই ছিলেন গান্ধীর বন্ধু, শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকপক্ষের ‘প্লেগ বোনাস’ নিয়ে সংঘাত শুরু হওয়ার পর গান্ধী, সারাভাই এবং অন্যান্য মিল মালিকদের তরফ থেকে সেখানে হস্তক্ষেপ করেন। শ্রমিকদের ৫০ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধির দাবি ছিল। কিন্তু মালিকপক্ষ ছিল ২০ শতাংশ বৃদ্ধির পক্ষে। গান্ধী মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় ৩৫ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি করেন। ২০ শতকের শেষভাগে যখন দেশজুড়ে বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন তখন গান্ধী আহমেদাবাদে শ্রমিকদের কাছে আবেদন জানান যে এরকম মন্দার সময়ে মালিকপক্ষকে বিব্রত করা ঠিক হবে না। তিনি তাদের হিতোপদেশ দিয়ে বলেন – “অনুগত ভৃত্যেরা এমনকি বিনা পয়সায় তাদের প্রভুদের সেবা করে থাকে।”

গান্ধী ট্রাস্টি ব্যবস্থার এক ধারণাকে ফেরী করতে শুরু করেন। তিনি শ্রমিকদের বলেন মিলমালিককে ট্রাস্টি হিসাবে গণ্য করতে হবে এবং সমস্ত ধরনের বিরোধ মীমাংসা করতে হবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। যে টেক্সটাইল লেবার অ্যাসোসিয়েশন তিনি তৈরি করেন তার নামকরণ মজদুর মহাজন করা হয়। আহমেদাবাদের মিল মালিকদের কাছ থেকে সাবরমতি আশ্রমের জন্য তিনি উপর হস্তে অর্থ সাহায্য পেয়েছিলেন। আবার অপরদিকে ধর্মঘটী শ্রমিকদের আশ্রম নির্মাণ কাজে নিয়োজিত করা হয়।

বস্তুত আহমেদাবাদের শ্রমিকরা প্রকৃত অর্থে কার্যকরীভাবে গান্ধীর নিজস্ব পরিকল্পিত অভিযানে অংশ নেয়নি। আবার কৃতকদের সপক্ষেও তিনি শ্রমিকদের সামিল করাননি। তা সত্ত্বেও, সুরাটের বারদোলিতে বিক্ষোভরত কৃষকদের সাহায্যে আহমেদাবাদের শ্রমিকরা এক আনা করে চাঁদা সগ্রহ করে ১,৩০০ টাকা তুলেছিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের দিন কয়েক আগে যখন ব্রিটিশ শাসকরা এক ফরমান জারি করে গান্ধীর দিল্লী বা পাঞ্জাবে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেয় তখন আহমেদাবাদে বিরাট প্রতিবাদ আন্দোলনের ঝড় ওঠে। ১৯১৯ সালে ১১-১২ এপ্রিল এই দুই দিন ধরে আহমেদাবাদ কার্যত শহরের বস্ত্রশিল্প শ্রমিকদের দখলে চলে যায়। ৫১টি সরকারী অফিস জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। পার্শ্ববর্তী জেলা ভিরাঙ্গম-এর রেল স্টেশন ও পুলিশ থানাগুলিতে আগুন ধরানো হয়। ব্রিটিশ প্রশাসন সামরিক আইনের প্রবর্তন করে। সরকারী হিসেব অনুযায়ী সেনাবাহিনীর গুলিতে ২৮ জন মানুষ নিহত হয় এবং আহত হয় ১২৩ জন। নিজের শহর আহমেদাবাদে এরকম গণ হিংসাত্মক ঘটনার স্ফূরণে খুবই বিচলিত হয়ে গান্ধী তাকে “পর্বতপ্রমাণ ভুল” হিসাবে স্বীকার করে তড়িঘড়ি সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে প্রত্যাহার করে নেন।

মাঝে মধ্যে গান্ধী অন্যান্য শিল্প অধ্যুষিত অঞ্চলে শ্রমিকদের আহমেদাবাদের ট্রাস্টি ব্যবস্থা এবং ‘হৃদ্যতাপূর্ণ মধ্যস্থতার’ মডেলকে অনুসরণ করে সংগঠিত হতে বলেন কিন্তু সম্ভবত নিজের এই উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নে কোনও সম্ভাবনা দেখতে না পাওয়ায় তিনি পরবর্তীতে তার রূপায়ণের জন্য আর কসরত করেননি। কার্যত এআইটিইউসি-কে গড়ে তুলতে বা তার কার্যকলাপকে কোনও সময়ের জন্য পরিচালিত করাতে একেবারেই আগ্রহ দেখাননি। কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিনিই বোধহয় সেই একমাত্র ব্যতিক্রম যিনি এআইটিইউসি থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেন। এমনকি সেই গোড়ার বছরগুলিতে যখন কমিউনিস্টরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে প্রধান শক্তি হিসাবে উঠে দাঁড়াতে পারেনি তখনও এর থেকে দূরত্ব বজায় রাখতেন। হয়তো তার আতঙ্কপ্রবণ ঔদাসীন্যের মূল প্রোথিত ছিল এই আশঙ্কার মধ্যে যে শ্রমিকশ্রেণী যদি দেশজুড়ে সংগঠিত হয়ে ওঠে তবে তা জঙ্গী রূপ ধারণ করবে। আর সেই জঙ্গী আন্দোলন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোটের মধ্যে নানা সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তি এবং মতাদর্শগত ধারাগুলির মধ্যে বজায় রাখা আদর্শ গান্ধীবাদী ভারসাম্যকে খানখান করে দেবে।

শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনীর কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণ :

১৯২০-র দশকে প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে রাজনৈতিক সক্রিয়তা সংক্রামক হারে ছড়িয়ে পড়ল। শ্রমিক আন্দোলনের মানচিত্রে নতুন নতুন রাজ্যগুলিও অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল। ১৯২১ সালের মে মাসে আসামের চা বাগিচায়, বিশেষত সুরমা উপত্যকার চারগোলাতে চা বাগিচা শ্রমিকদের এক বিরাট জাগরণ লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে প্রায় ৮০০০ শ্রমিক ঐ উপত্যকা ছেড়ে চলে যায়। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে দরং ও শিবসাগর জেলায় আবার চা বাগিচার শ্রমিকদের বিক্ষিপ্ত আন্দোলন শুরু হয়। ১৯২১ সালের ১৭ নভেম্বর তারিখে বম্বে, কলকাতা এবং মাদ্রাজের শ্রমিকরা দেশব্যাপী সফল ধর্মঘট সংগঠিত করার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সাধারণ ধর্মঘট হয়েছিল প্রিন্স অফ ওয়েলসের আগমনের প্রতিবাদে। মাদ্রাজের বাকিংহাম ও কর্ণেটিক মিলসে জুলাই থেকে অক্টোবর এই চার মাস ব্যাপী ধর্মঘট হয়। ধর্মঘটের এই পর্যায়ে পুলিশের হাতে শ্রমিক নিহত হয়। ১৯২৩ সালের ১ মে তারিখে মাদ্রাজের প্রবীণ আইনজীবী এবং শ্রমিক নেতা সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার ভারতবর্ষে প্রথম বড় আকারে মে দিবস পালন করেন মাদ্রাজের তীরে। অসহযোগ আন্দোলনের রাশকে বার বার পেছন থেকে টেনে ধরার জন্য গান্ধী সম্পর্কে সিঙ্গারাভেলুর যথেষ্ট সমালোচনা ছিল। তিনি পরবর্তীকালে এ দেশের কমিউনিস্টদের মধ্যে এক অন্যতম কাণ্ডারী হয়ে ওঠেন। ১৯২৫ সালের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম রেল-এ বিশাল ধর্মঘট হয়। আর অন্যদিকে নিয়মিত ব্যবধানে বস্ত্রশিল্পের ধর্মঘট আন্দোলন বম্বেকে বারংবার আলোড়িত করে।

এই পর্বেই সূচিত হয় ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রচলন। দেশের ও বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের মধ্যে কমিউনিস্ট চক্রগুলি কাজ করতে শুরু করে। ১৯২৫ সালের ২৬ ডিসেম্বর তারিখে, দেশের মধ্যে সক্রিয় কর্মরত নানান কমিউনিস্ট চক্রগুলির নেতৃবৃদ্ধ কানপুরে মিলিত হয়ে অনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করে। ১৯২০ সালে কংগ্রেসের ভেতরে সক্রিয় থাকার পাশাপাশি কমিউনিস্টরা শ্রমিক-কৃষক পার্টির মতন সংগঠনগুলি থেকেও কাজ করে যাচ্ছিলেন। এই পাটিগুলি বাংলা, বম্বে, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লীতে খুবই সক্রিয় ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পাঞ্জাবে এই পার্টি কীর্তি কিষান পার্টি নামে কাজ করত এবং অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগেই তা গঠিত হয় — ঐখানকার নারকীয় হত্যাকাণ্ডের ঠিক নবম বার্ষিকীতে।

পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানাল শ্রমিক শ্রেণী :

শ্রমিক আন্দোলনের ক্রমবিকাশমান জোয়ারকে স্তব্ধ করতে ব্রিটিশ সরকার এগিয়ে এল বিধিনিষেধ কণ্টকিত ১৯২৬ সালের ট্রেড ইউনিয়ন আইন নিয়ে। এই আইন বলে সমস্ত অরেজিস্ট্রিকৃত ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে বেআইনি ঘোষণা করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ট্রেড ইউনিয়নগুলির তরফ থেকে সংগৃহীত ও প্রদেয় তহবিলের ওপর নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। যেখানে ব্রিটেনে প্রচলিত রীতিই হল, ট্রেড ইউনিয়নগুলি লেবার পার্টির মেরুদণ্ড হিসাবে কাজ করে এবং দেশীয় রাজনীতিতে তাদের ভূমিকা থাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মজার বিষয় হল, ব্রিটেনের প্রচলিত ঐ রীতির সম্পূর্ণ বিপরীতেই ব্রিটিশ তাদের আইন প্রবর্তন করল। কিন্তু এই পশ্চাদমুখী, নিষেধাজ্ঞার ঘেরাটোপে শৃঙ্খলিত ছলনাপূর্ণ আইন শ্রমিক আন্দোলনের জাগ্রত উত্থানকে দমিত করতে ব্যর্থ হয়।

১৯২৮-র ফেব্রুয়ারী মাসে, বম্বের বুকে ২০,০০০ শ্রমিক সমস্ত সাদা চামড়ার মানুষদের নিয়ে গঠিত সাইমন কমিশনের আগমনের বিরুদ্ধে মিছিল করে। ১৯২৮-র জানুয়ারী থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত লিলুয়ার রেল ওয়ার্কশপে এক গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম দানা বেঁধে ওঠে। ১৯২৮ সালের ১৮ এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসব্যাপী টিসকোর শ্রমিকরা দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘটে সামিল হন। এদিকে ১৯২৮-র এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বম্বেতে ফের বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকরা বিশাল এক ধর্মঘট আন্দোলন চালিয়ে যায়। ১৯২৮-র জুলাই মাসে দক্ষিণ ভারত রেল-এ অল্পদিনের জন্য জবরদস্ত এক ধর্মঘট লক্ষ্য করা যায়। এই আন্দোলনের নেতা সিঙ্গারাভেলু ও মুকুন্দলাল সরকারকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হয় এবং একজন ধর্মঘটী শ্রমিক পেরুমলকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আন্দামানে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে। শ্রমিকশ্রেণীর সবচেয়ে নজরকাড়া আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করা গেছিল ১৯২৮ সালে কলকাতায়। বাংলার শ্রমিক এবং কৃষক পার্টির নেতৃত্বে হাজারে হাজারে শ্রমিক কংগ্রেসের অধিবেশন স্থলে হাজির হয়ে প্যাণ্ডেল দখল করে নেন দুঘণ্টা ধরে। তারপর পূর্ণ স্বরাজের সপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে ফেলেন।

আল্লুরী সীতারামা রাজু থেকে ভগত সিং : ইনকিলাব জিন্দাবাদ

১৯২০-র দশকের গোড়ার দিকে, ১৯২২ আগস্ট থেকে ১৯২৪-র মে পর্যন্ত অন্ধ্রপ্রদেশে কৃষকদের গেরিলা যুদ্ধের এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়। গোবরী এজেন্সী অঞ্চলের পাহাড়ে প্রায় ২,৫০০ বর্গমাইল জুড়ে আল্লুরী সীতারামা রাজু এবং তার একশত আদিবাসী কৃষক গেরিলা যোদ্ধার দল ব্রিটিশ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সফলতার সঙ্গে যুদ্ধ সংগঠিত করেন। নিখুঁত ছক কষে শত্রুপক্ষের ওপর অতর্কিত হামলা, পুলিশ থানাগুলির ওপর সফল আক্রমণের জন্য ব্রিটিশ প্রশাসন অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজুকে এক প্রথমসারির গেরিলা কৌশলবিদ হিসাবে গণ্য করতে শুরু করে। মালাবার স্পেশাল পুলিশ এবং আসাম রাইফেলসের সাহায্যে এই বিদ্রোহকে গড়িয়ে দিতে মাদ্রাজ সরকার ১৫ লাখ খরচ করে। অবশেষে, একটা পুকুরে স্নান করার সময়ে রাজু ধরা পড়েন। বীর যোদ্ধার ওপর অমানবিক অত্যাচার চালানোর পর ব্রিটিশ প্রশাসন তাকে ১৯২৪-এর ৬ মে তারিখে গুলি করে হত্যা করে। ঘটনাচক্রে, ভারতের স্বাধীনতা দিবসের পঞ্চাশতম বার্ষিকীতেই এই কিংবদন্তী কৃষক বিপ্লবী তার জন্মশতবর্ষে প্রবেশ করছেন। স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে জঙ্গী লড়াইয়ের মাধ্যমে গ্রামীণ গরিবদের হিম্মত এবং সক্ষমতার প্রতীক ছিলেন আল্লুরী সীতারামা রাজু। আর ভগত সিং তুলে ধরেছিলেন আমাদের অনার্জিত কাঙ্খিত স্বাধীনতার অনেক অর্থবহ এক দ্যুতিময় প্রতিশ্রুতি।

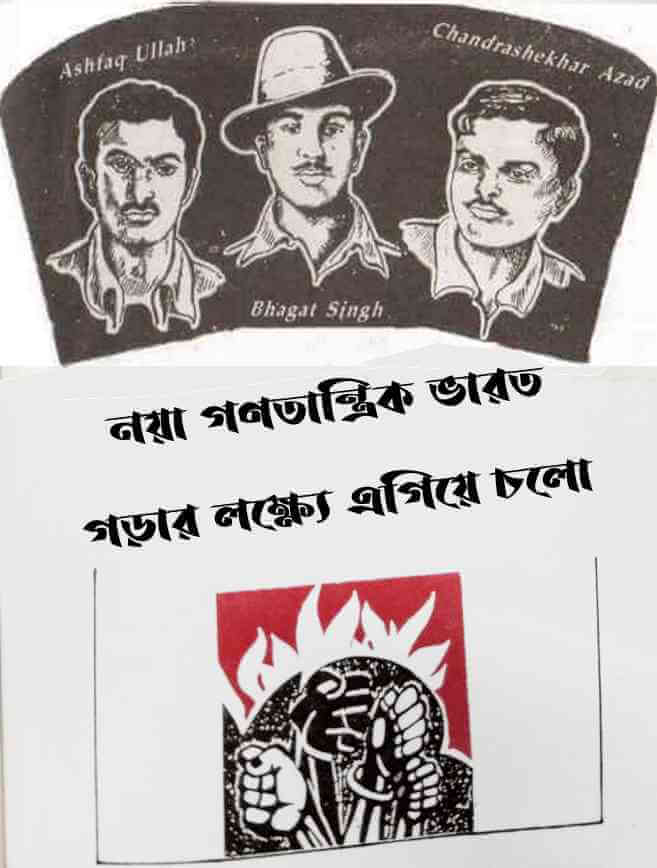

সেপ্টেম্বর ১৯২৮ সালে ভগত সিং তার কমরেডদের নিয়ে দিল্লীর ফিরোজ শা কোটলার ধ্বংসস্তূপে এক বৈঠকের মধ্যে দিয়ে হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি গঠন করেন। এই সংগঠনটি সর্বপ্রথম লালা লাজপত রায়ের ওপর নামিয়ে আনা হামলার বদলা নেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৯২৮ সালের ৩০ অক্টোবর তারিখে লাহোরে সাইমন বিরোধী প্রতিবাদ মিছিলে যখন লালা লাজপত রায় নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তখন পুলিশের নামিয়ে আনা আক্রমণে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। পরবর্তীতে, ১৭ তারিখে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাই ১৯২৮-এর ডিসেম্বর মাসে লাহোরে খুনী পুলিশ অফিসার সান্ডার্সকে ভগত সিং-এর সংগঠন খতম করে। ৮ এপ্রিল, ১৯২৯ তারিখে ভগত সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত আইনসভায় বোমা নিক্ষেপ করেন। সেই সময়ে আইনসভায় শ্রমবিরোধী ট্রেড বিরোধ বিলের ওপর এবং ব্রিটিশ কমিউনিস্ট ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করেন এমন অন্যান্য ব্যক্তিদের ভারতবর্ষে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে আনীত বিল নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছিল।

এইচএসআরএ-র ব্যানারে এই ধরনের নির্দিষ্ট সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালানোর পাশাপাশি ভগত সিং এবং তার কমরেডরা নওজওয়ান ভারত সভা নামে এক প্রকাশ্য যুব সংগঠন গড়ে তোলেন। কারাগারের অন্তরালে ফাঁসির প্রতিক্ষায় থাকাকালীন ভগত সিং মার্কসবাদ সংক্রান্ত পরিকল্পিত অধ্যয়ন শুরু করেন। তিনি জেলখানায় বসে বেশ কিছু প্রবন্ধ লেখেন। এবং এর মধ্যে পথপ্রদর্শনকারী পুস্তিকা ‘কেন আমি নাস্তিক’ ছিল অন্যতম। ভগত সিং-এর মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টান্তমূলক দিকটি হল যে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ থেকে মার্কসবাদে তাঁর উত্তরণটি নিছকই বিমূর্ত মতাদর্শগত জগতে ঘটেনি। এই প্রক্রিয়ায়, গভীরে গিয়ে ভারতীয় সমাজকে ব্যাখ্যা করার বিশ্লেষণী ক্ষমতার সমস্ত লক্ষণগুলি তিনি অর্জন করেন। সমাজকে রূপান্তরিত করার সুসংহত বিপ্লবী কর্মসূচী সূত্রায়িত করেন।

অতুলনীয় দেশপ্রেম, গভীরতম আত্মপ্রতায়, বৈপ্লবিক বীরত্ব, নেতৃত্ব প্রদানের অসামান্য গুণাবলী ছিল জগত সিং-এর মধ্যে। সন্দেহাতীতভাবেই স্বাধীনতা সংগ্রামে বৈপ্লবিক মেরুকরণ ঘটানোর সমস্ত সম্ভাবনাই তাঁর মধ্যে ছিল। আর তা গান্ধী-নেহেরুর বাজনৈতিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে প্রকৃতই এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াত। এই বিপ্লবীর জীবন বাঁচাতে কংগ্রেস কিছুই করেনি। কিন্তু জনগণের হৃদয়ের গভীর ভগত সিং এবং তাঁর কমরেড চন্দ্রশেখর আজাদ ভারতীয় স্বাধীনতা সাম্রামের দুই অবিসংবাদিত নেত হিসাবে আজও বিরাজ করছে। বারবার ব্রিটিশ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালানোর পর অবশেষে এলাহাবাদের অ্যালফ্রেড পার্কে এক অতর্কিত পুলিশী অভিযানে চন্দ্রশেখর শহীদের মৃত্যু বরণ করেন। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের লড়াইয়ে প্রতিটি ভারতীয়ের চিরন্তন রণধ্বনি হয়ে উঠল ভগত সিং-এর দেওয়া উদাত্ত আহ্বান – ইনকিলাব জিন্দাবাদ !

ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

বিধিরকে শ্রুতিবান করতে গগনভেদী আওয়াজের প্রয়োজন। এধরনেরই এক ঘটনায় এক ফরাসী নৈরাজ্যবাদী শহীদ ভ্যালিয়েন্ট-এর উচ্চারিত মৃত্যুহীন শব্দগুলিকে উদ্ধৃত করে আমাদের এই কার্যকলাপের ন্যায়সঙ্গততাকে জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। বিগত দশ বছরের অবমাননাকর ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করতে চাই না। আমরা লক্ষ্য করছি যে বর্তমানে, আবার, জনপ্রতিনিধিরা সাইমন কমিশনের কিছু ছিটেফোঁটা সংস্কার থেকে আশান্বিত, ছুঁড়ে দেওয়া হাড়মাংসের ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত। গণ নিরাপত্তা এবং শিল্প বিরোধ-এর মতো নিত্যনতুন দমনমূলক পদক্ষেপগুলি সরকার আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে। আর অন্যদিকে, রাজদ্রোহ নিরোধক সংবাদমাধ্যম বিলকে পরবর্তী অধিবেশনে অনুমোদন করানোর জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে। প্রকাশ্যে সক্রিয়রত শ্রমিক নেতাদের নির্বিচারে গ্রেফতার করার মধ্যে দিয়ে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে বাতাস কোনদিকে বইছে। এরকম এক মারাত্মক প্ররোচনামূলক পরিস্থিতিতে, এইচএসআরএ সম্পূর্ণ দায়িত্ব কাঁধে তুলে গভীর চিন্তাভাবনা করে তার সেনাদলকে এই নির্দিষ্ট কাজটি সম্পাদন করার নির্দেশ দিয়েছে, যাতে এই অবমাননাকর প্রহসনে যতিচিহ্ন নেমে আসে।

জনপ্রতিনিধিরা ফিরে যাক তাদের অঞ্চলগুলিতে। আসন্ন বিপ্লবের জন্য জনগণকে প্রস্তুত করুক। আর সরকার এটা জেনে নিক যে গণ নিরাপত্তা এবং শিল্প বিরোধ বিল এবং লালা লাজপত রায়ের কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে অসহায় ভারতবাসীদের পক্ষে দাঁড়িয়ে আমরা প্রতিবাদ করছি। আর প্রতিবাদের সময়ে আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই ইতিহাস বারংবার এই শিক্ষাই দিয়েছে যে এক ব্যক্তিকে হত্যা করা সহজ, কিন্তু তার চিন্তার মৃত্যু হয় না। বিশাল বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যান যান হয়ে গেছে কিন্তু তার চিন্তাভাবনা অক্ষয় অমর হয়ে আজও স্পন্দমান। বুরবোঁ, জারদের পতন হয়েছে, আর তাদের মাথার ওপর দিয়ে সদর্শে বিপ্লব এগিয়ে গেছে কদম কদম পা ফেলে ... বিপ্লব দীর্ঘ-দীর্ঘজীবী হোক।

- ৮/৪/১৯২৯ তারিখে আইন সভায় বোমা নিক্ষেপ করার সময়ে ভগত সিং এবং

বটুকেশ্বর দত্ত যে প্রচারপত্র বিলি করেছিলেন তারই অংশবিশেষ।

লাহোর কোর্টে লেনিন দিবস

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী শুরু হওয়ার আগে, আঠারোজন অভিযুক্ত কোর্ট কক্ষে প্রবেশ করে গলায় লাল কাপড় জড়িয়ে। “বিপ্লবী দীর্ঘজীবী হোক”, “কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতাবাদ দীর্ঘজীবী হোক”, “লেনিন দীর্ঘজীবী হোক”, “সর্বহারাশ্রেণী দীর্ঘজীবী হোক”, “সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক” -- শ্লোগান ধ্বনি দিতে দিতে নিজেদের আসন গ্রহণ করেন।

ভগত সিং ম্যাজিস্ট্রেটেকে জানান যে তিনি এবং তাঁর সহযোদ্ধারা এই দিকটিকে লেনিন দিবস হিসাবে পালন করছেন। তিনি তাঁকে একটি বার্তার প্রতিলিপি দিয়ে অনুরোধ করেন যে সেটা যেন মস্কোতে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সভাপতির দপ্তরে সেই তাদেরই খরচায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বার্তাটি ছিল – আজকের এই লেনিন দিবসে, আমরা কমরেড লেনিনের বিজয়ী অভিযাত্রার প্রতি ভ্রাতৃত্বমূলক অভিনন্দন জানাচ্ছি। সোভিয়েত রাশিয়ায় যে মহান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, আমরা তার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি। বিশ্ব বিপ্লবী আন্দোলনে আমরা সহযাত্রী হতে চাই। শ্রমিক সেনাদলের বিজয় হোক। পুঁজিপতিদের ধিক্কার। সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক।

- হিন্দুস্থান টাইমস, ২৬ জানুয়ারি, ১৯৩০

মীরাট ‘ষড়যন্ত্র’ এবং গণ আইন অমান্য :

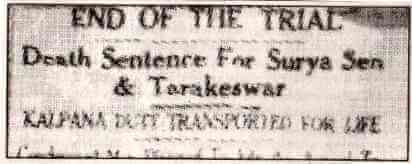

১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ তারিখে ভগত সিং, সুখদেব এবং রাজগুরুর ফাঁসি হয়। সেই সময় কম করে ৩১ জন কমিউনিস্ট নেতা এবং শ্রমজীবী মানুষের সংগঠকদের তথাকথিত ‘মীরাট ষড়যন্ত্র’ মামলার প্রহসন চলছিল। কারারুদ্ধ কমিউনিস্ট নেতাদের মধ্যে ছিলেন তিনজন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট – বেঞ্জামীন ফ্রান্সিস ব্রাডলী, ফিলিপ স্প্রাট এবং লেস্টার হাচিনসন। অভিন্ন লক্ষ্যে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করতে তাঁরা ভারতীয় কমরেডদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছিলেন। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত করতে, কমিনিস্টদের বিপ্লবী লক্ষ্য এবং জাতীয় স্বাধীনতার সপক্ষে প্রচারের উদ্দেশ্যে মীরাটের কমিউনিস্টরা মামলাকে এক কার্যকরী মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই মামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ওঠে। ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন এবং সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের চাপে হাইকোর্ট সেশন কোর্টের আগেকার উদ্ভট কারাদণ্ডের রায়টিকে লঘু করতে বাধ্য হয়।

ঠিক এই সময় গান্ধী তাঁর দ্বিতীয় গণরাজনৈতিক সংগ্রাম, আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন। ইতিমধ্যে পূর্ণ স্বরাজের লক্ষ্যে নির্ধারক লড়াই শুরু করার জন্য কংগ্রেসের অভ্যন্তর থেকে চাপ বাড়তে শুরু করে। ১৯৫০ সালের ৩১ জানুয়ারী গান্ধী ব্রিটিশ শাসকদের কাছে ১১ দফার চরমপত্র পেশ করেন। মজার বিষয় হল, তার মধ্যে ভারতবর্ষকে ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস দেওয়ার দাবিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। পূর্ণ স্বরাজের দাবি তো দূরস্থান। ১১ দফার দাবির সপক্ষে গান্ধীর যুক্তি ছিল যে তা আন্দোলনকে বৃহত্তর পরিধি জুড়ে ছড়িয়ে দেবে, এবং সমাজের ব্যাপকতম অংশের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করবে। এর মধ্যে ছিল গান্ধীবাদের প্রলেপ মাখানো ৫টি সাধারণ গণতান্ত্রিক দাবি — সেনাবাহিনীর জন্য বরাদ্দ বায়ের এবং সরকারী আমলা চাকুরীজীবীদের বেতনে ৫০ শতাংশ হ্রাস, মদের ওপর সম্পূর্ণ নিবেধাজ্ঞা জারি, সমস্ত রাজনৈতিক কর্মীদের মুক্তি, সিআইডি-র সংস্কার এবং আগ্নেয়াস্থ লাইসেন্সের ছাড়পত্রের ক্ষেত্রে জনপ্রিয় নিয়ন্ত্রণের অনুমতির স্বার্থে অস্ত্র আইনের পরিবর্তন। যে তিনটি দাবি ভারতীয় বুর্জোয়াদের নির্দিষ্ট আকাঙ্খাকে প্রতিফলিত করে সেগুলি হল টাকা-স্টার্লিং বিনিময় অনুপাতকে কমানো, ভারতের বস্ত্র শিল্পের সুরক্ষা, এবং উপকূলবর্তী জাহাজ চলাচলে ভারতীয়দের জন্য সংরক্ষণ। বাকি দুটি দাবি মূলগতভাবে ভূস্বামীদের স্বার্থকে প্রতিনিধিত্ব করে – জামির ওপর নির্ধারিত মাণ্ডলের ৫০ শতাংশ হ্রাস, লবণ কর এবং লবণের ওপর সরকারী একচেটিয়া অবস্থানকে বাতিল করা। শ্রমিক শ্রেণী এবং গ্রামীণ গরিব ও ভূমিহীনদের জন্য নির্দিষ্ট দাবিগুলি একেবারেই ছিল না।

শোলাপুর কমিউন এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন :

শিল্পীয় শ্রমিকশ্রেণী এবং ভূমিহীন গ্রামীণ গরিবদের প্রতি গান্ধীর স্বভাবসিদ্ধ ঔদাসিন্য থাকা সত্ত্বেও এই শ্ৰেণীগুলি আসন্ন আইন অমান্য আন্দোলনে ব্যাপক সক্রিয়তা নিয়ে সামিল হয়। ১২ মার্চ থেকে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত গান্ধী দেশের নানান প্রান্তের থেকে আসা ৭১ জন আশ্রমবাসীকে নিয়ে বিখ্যাত ডান্ডি যাত্রা শুরু করেন। লবণ সংক্রান্ত দাবিটি সাধারণ হলেও তা সংগ্রামের এক শক্তিশালী সমাবেশ কেন্দ্র হয়ে উঠল এবং দ্রুতই এই আন্দোলনটি দেশব্যাপী পরিধিতে গণ চরিত্রসম্পন্ন হয়ে উঠল। নেহেরু গ্রেফতার হওয়ার পর কলকাতার নিকটবর্তী বজবজে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের তীব্র লড়াই হয়। সেই সময়ে বাংলায় জুট শ্রমিকদের মেজাজ খুবই তুঙ্গে ছিল, কারণ ঠিক তার আগের বছরে সমস্ত চটকলে তাদের ডাকা সংগঠিত চরিত্রসম্পন্ন ধর্মঘট খুবই সফল হয়। সপ্তাহে ৫৪ থেকে ৬০ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজের সময়কে বাড়িয়ে দেওয়ায় মালিকপক্ষের অপচেষ্টার বিরুদ্ধেই ঐ ধর্মঘট ডাকা হয়। কলকাতার পরিবহন শ্রমিকরাও এক জঙ্গী সংগ্রাম শুরু করেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পেশোয়ারে এক বড় মাত্রায় উত্থান লক্ষ্য করা যায়। সীমান্ত গান্ধী বাদশাহ খান এবং অন্যান্য নেতারা ১৯৩০ সালের ২৩ এপ্রিল গ্রেফতার হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পেশোয়ার দশদিন ধরে উত্তাল সংগ্রামে আন্দোলিত হয়ে ওঠে। এরই ফলশ্রুতিতে ৪ মে তারিখে সেখানে সামরিক আইন জারি করা হয়। করাচির ডক শ্রমিক এবং মাম্রাজের ছুলাই মিল শ্রমিকরাও উত্তাল আন্দোলন শুরু করেন।

৪ মে তারিখে গান্ধী গ্রেফতার হওয়ার পর শোলাপুরে পরিস্থিতি চরম সীমায় পৌঁছায়। বস্ত্রশিল্পের তামাম শ্রমিকশ্রেণী ৭ মে থেকে লাগাতার ধর্মঘট শুরু করেন। ২৬ মে তারিখে সামরিক শাসন জারি হওয়ার আগে পর্যন্ত গোটা শহরটা কার্যত শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। মদের দোকানগুলি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ ফাঁড়ি, কোর্ট, পৌরসভার দপ্তর এবং রেল স্টেশনগুলি আক্রমণের মুখে পড়ে। মনে হচ্ছিল গোটা শহরে যেন সমান্তরাল এক সরকারের শাসন কায়েম হয়েছে। আর শীঘ্রই সারা দেশে তা “শোলাপুর কমিউন” হিসাবে খ্যাত হয়ে ওঠে।

এদিকে বাংলায় বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ নতুন নতুন শিখরকে অতিক্রম করতে শুরু করে। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিলে চট্টগ্রামে “মাস্টারদা” সূর্য সেনের নেতৃত্বে বিপ্লবী বাহিনী সফলতার সঙ্গে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে। ভারতের প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী নামে তারা স্বাধীনতার এক ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করেন। চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের মধ্যে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এবং কল্পনা দত্ত-র মতো মহিলাদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর তারিখে বিনয়-বাদল-দীনেশ কলকাতায় সরকারের সদরদপ্তর রাইডার্স বিল্ডিং-এ আকস্মিক আঘাত নামিয়ে আনেন।

সূর্য সেনের আহ্বান

প্রিয় বিপ্লবী সেনাদল,

ভারতীয় বিপ্লব সম্পাদনের মহান কর্তব্য ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনীর কাঁধে এসে পড়েছে।

বিপ্লব সম্পাদনের দেশপ্রেমিক কর্তব্য, দেশের আকাঙ্খা ও চাহিদাকে পূরণ করার সম্মান, চট্টগ্রামে আমাদের ওপর বর্তেছে। আমরা আহ্বান করছি --

১) আমি, সূর্য সেন, ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার সর্বাধিনায়ক, ঘোষণা করছি যে চট্টাগ্রামের এই প্রজাতান্ত্রিক বাহিনীর পরিষদ অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গড়ে তুলেছে এবং নিম্ন ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যগুলি পালন করবে :

ক) আজকের অর্জিত বিজয়কে সুরক্ষিত করবে এবং বজায় রাখবে।

খ) জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামকে বিস্তৃত ও তীব্রতর করবে।

গ) অভ্যন্তরীণ শত্রুদের দমন করবে।

ঘ) অপরাধী এবং লুঠেরাদের নিয়ন্ত্রিত করবে।

ঙ) আর কিছু কার্যকলাপ করার সিদ্ধান্ত এই অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার পরবর্তীতে গ্রহণ করবে।

চট্টগ্রামের সমস্ত সন্তান এবং বোনেদের কাছ থেকে পরিপূর্ণ আনুগত্য, সমর্থন এবং সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়ার আশা ও দাবি জানাচ্ছে এই অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার।

স্বাধীনতার পবিত্র যুদ্ধে বিজয় অর্জনে সাহসী হও,

ব্রিটিশ বর্গীদের কোনো ক্ষমা নেই! বিশ্বাসঘাতক এবং লুঠেরাদের মৃত্যু হোক!

অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার দীর্ঘজীবী হোক!

( ১৮ এপ্রিল, ১৯৩০)

গোল টেবিল থেকে সাময়িক সরকার :

আইন অমান্য আন্দোলন যখন দেশব্যাপী ব্যাপক সাড়া পাচ্ছিল, ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা নুতন এক সাংবিধানিক ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলাপ-আলোচনার সুত্রপাত করে। লন্ডনে ১৯৩১ সালে জানুয়ারী মাসের প্রথম গোল টেবিল বৈঠক গান্ধী এবং কংগ্রেস বয়কট করে। বস্তুতপক্ষে গান্ধী জাতিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনে বিশ্রাম হবে না। কিন্তু নিজের কথা গিলে ফেলতে গান্ধী বেশি সময় নেননি। প্রথম গোল টেবিল বৈঠকের ধারাতেই ১৯৩১ সালে ৫ মার্চ গান্ধী ভাইসরয় আরউইনের সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

সমস্ত ঐতিহাসিক অনুসন্ধান থেকে দেখা যায় যে অন্য কোনো কারণ নয়, সাংবিধানিক বিধিব্যবস্থায় অংশগ্রহণ এবং সমঝোতার জন্য ভারতীয় বুর্জোয়াদের ক্রমাগত চাপের ফলেই গান্ধী আন্দোলনের তুঙ্গ অবস্থান থেকে নিচে নেমে আসে। ১৯৩১-এর অক্টোবরে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে গান্ধী যোগও দেন, কিন্তু যখন বৈঠক থেকে ফলপ্রসু কিছুই পাওয়া গেল না, গান্ধী ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাস থেকে পুনরায় আইন অমান্যের ডাক দেন। প্রশাসন অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সমস্ত নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে এবং আন্দোলনে তীব্র নির্যাতন শুরু করে। ১৯৩২ সালের দ্বিতীয়ার্ধে গান্ধী পশ্চাদপসরণ করে হরিজন সেবায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর এই পদক্ষেপ, অচ্ছুতদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের ব্রিটিশ কু-পরিকল্পনা বানচাল করতে ব্যার্থ হয়, তিনি আমরণ অনশনের সংকল্প গ্রহণ করেন এবং ঘটনাক্রমে উচ্চবর্ণের এবং অস্পৃশ্যদের নেতদের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরে সফল হন যা পুনা চুক্তি নামে খ্যাত। এই চুক্তি অনুসারে অভিন্ন হিন্দু নির্বাচকমণ্ডলী বহাল থাকবে এবং ব্রিটিশ প্রস্তাবিত পৃথক নির্বচকমণ্ডলীর চাইতেও ‘অস্পৃশ্যদের’ জন্য বেশি সংখ্যক আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হল।

গান্ধীর হরিজন সেবায় বিশেষ জোর প্রদান কংগ্রেসকে বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ এই সামাজিক বর্ণে ভিত্তি প্রসারে সহায়তা করে যা সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত কংগ্রেসের পাশেই থেকেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর কাজকর্ম মূলত কিন্তু সামাজিক সংস্কার এবং তথাকথিত অস্পৃশ্যতাও নিম্নবর্ণের মানুষের মৌলিক অর্থনৈতিক কারণগুলি স্পর্শ না করে শুধুমাত্র মানবিক দৃষ্টিকোণে সীমাবদ্ধ থেকেছে। বস্তুত গান্ধী তাঁর হরিজন সেবার কাজকর্মের সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল বর্ণাশ্রম প্রথাকে রক্ষার কাজের সংযোগ ঘটিয়েছিলেন। এই প্রশ্নে আম্বেদকার গান্ধীর তীব্র বিরোধিতা করেন। মহারাষ্ট্রে জোতিবা ফুলে এবং পণ্ডিত রামবাঈ পরিচালিত সমাজ সংস্কার আন্দোলন আরও অনেক বেশি অগ্রণী ছিল। দক্ষিণ ভারতেও অস্পৃশ্যতা বিরোধী সামাজিক আন্দোলন বৈপ্লবিক মাত্রা পায় এবং উচ্চ স্তরের কর্মসূচী গ্রহণ করে। তামিলনাড়ুতে ‘পেরিয়ার’ ই ডি রামস্বামী নাইকার ‘আত্মমর্যাদা’ আন্দোলনের সূত্রপাত করেন এবং খোলাখুলি ব্রাহ্মণ্যবাদের নিন্দা করেন। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সমর্থন জানান এবং তার পত্রিকা ‘কুদি আরাশু’ (প্রজাতন্ত্র) প্রকাশনা শুরু করেন। নিরীশ্বরবাদী এবং সিঙ্গারাভেলু চেটিয়ারের সমাজতান্ত্রিক লেখনীর প্রতিও সমর্থন জ্ঞাপন করেন। প্রতিবেশী রাজ্য কেরালায় শ্রী নারায়ন গুরুর নেতৃত্বে এজাভা গোষ্ঠীর আন্দোলন মন্দিরে সর্বজনের প্রবেশাধিকার থেকে বিস্তৃত সমাজ সংস্কারের দাবিতে কেন্দ্রীভূত হয়।

ইতিমধ্যে, কংগ্রোস গণসংগ্রামে অংশগ্রহণের পথ থেকে সরে গিয়ে নির্বাচন এবং প্রাদেশিক সরকারে যোগদানের দিকে মনোনিবেশ করে। এই সময়টা ছিল ভারতীয় বুর্জোয়াদের নিজেদের সংহত করার পর্যায়। ১৯২৯-৩২-এর মহামন্দা ভারতীয় বুর্জোয়াদের জন্য সঙ্কট এবং সুযোগ উভয় দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। শিল্প এবং বাণিজ্য ক্ষেত্রে পুরাতন উপনিবেশবাদী বন্ধন কিছুটা শিথিল হওয়ায় অচিরাচরিত ক্ষেত্রে আমদানী বৃদ্ধি পায় এবং বস্ত্রশিল্পে আমদানী হ্রাস পায়; শিল্পবাণিজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি সহায়ক শিল্প ইউনিট খোলার ফলে ভারতের শিল্পের মানচিত্র বোম্বাই এবং আহমেদাবান অঞ্চল ছাড়িয়ে বাংলা এবং দক্ষিণ ভারতেও প্রসারিত হয়। ভারতীয় বুর্জোয়ারা চাইছিল যে কংগ্রেস আন্দোলনের কর্মসূচী থেকে দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করুক যাতে অবাধ সুযোগসুবিধার যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে, তা তারা পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগাতে পারে।

১৯৩৫-এর আগস্ট মাসে ব্রিটিশ সংসদ ‘ভারত সরকার আইন’ তৈরি করে। আইন অমান্য আন্দোলন অথবা গোল টেবিল বৈঠক চলার পর্বে উত্থাপিত ন্যূনতম দাবিগুলি স্বীকৃত না হলেও কংগ্রেস নুতন আইনের ভিত্তিতে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এগারটি প্রদেশের মধ্যে পাঁচটিতে (মাদ্রাজ, বিহার, ওড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, এবং যুক্ত প্রদেশ) কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং বোম্বাই ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং পর্যায়ক্রমে আসাম প্রদেশের সরকার গঠনে সফল হয়।

রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসী শাসন : এক প্রাথমিক সংকেত

বিভিন্ন রাজ্যে, সাতাশ মাসের কংগ্রেসী শাসন কংগ্রেস পরিচালিত সামাজিক মোর্চার রক্ষণশীল চরিত্রকে পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করেছিল। শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকদের স্বার্থে একগুচ্ছ গণতান্ত্রিক দাবি শুধুমাত্র এআইটিইউসি বা কিষাণ সভা (১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌতে স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর সভাপতিত্বে গঠিত হয়) তুলছিল এই নয়, এমন কি কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে এবং বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশের প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিও উত্থাপন করেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ১৯৩৬ আগস্ট মাসে কিষাণ সভার ইস্তাহার জমিদারী প্রথা বিলোপ, ৫০০ টাকার অধিক কৃষি আয়ের ওপর পর্যায়ক্রমিক খাজনা, ঋণ মকুব, ৫০ শতাংশ কর ও খাজনায় ছাড়, ভাগচাষির পূর্ণমালিকানা, বাধ্যতামূলক শ্রমদান পদ্ধতির অবসান এবং জঙ্গলের বিধিবদ্ধ অধিকারের দাবি ঘোষণা করে। রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসী সরকার এই লক্ষ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে অস্বীকার করে। গবেষকদের দাবি যে কংগ্রেসের কৃষি নীতি “জমিদারদের প্রতি কোনো অসহনীয় তীব্রতাসম্পন্ন ছিল না।”

লক্ষ্ণৌতে সারা ভারত কৃষক সভা প্রতিষ্ঠা সম্মেলন

১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জমিদারদের আইন অমান্য আন্দোলনের হুমকির মুখে বিহার সরকার প্রস্তাবিত বর্গাদার বিলে যথেষ্ট জল ঢেলে দেয় এবং পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে মৌলানা আজাদ এবং রাজেন্দ্র প্রসাদ পাটনায় জমিদারদের সঙ্গে এক গোপন চুক্তি সম্পন্ন করে। যুক্তপ্রদেশে অযোধ্যা অঞ্চলের বিধিবদ্ধ বর্গাদার বংশানুক্রমিক ভোগদখলকারী রায়তের স্তরে উন্নীত হয়, বিহারে বকসত জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া ভোগদখলকারী রায়তীদের আংশিক পুনর্বহাল, বোম্বাইতে চারণভূমির ভাড়ার অবসান এবং মাদ্রাজে এই ভাড়া আংশিক হ্রাস পায়।

এমন কি এই সামান্য কৃষি সংস্থারও কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক কৃষক আন্দোলনের চাপের ফলেই সম্ভব হয়। বিহারে এমনকি কৃষক জনতা বিধানসভার ভিতরে প্রবেশ করে এবং কংগ্রেস মন্ত্রীসভার প্রথম অধিবেশনের কিছু সময় সভার আসন দখল করে নেয়। সহজানন্দ বেশি বেশি করে বামপন্থার দিকে ঝুঁকতে থাকেন এবং ‘ডাণ্ডা হামারা জিন্দাবাদ’ ইত্যাদি ধ্বনির মাধ্যমে জঙ্গী সংগ্রামের ডাক দেন। ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে কিষানসভা লাল ঝাণ্ডাকে সংগঠনের পতাকা হিসাবে গ্রহণ করে, ঐ বছর মে মাসে কুমিল্লা সম্মেলন গান্ধীর শ্রেণী সমঝোতার লাইনের নিন্দা করে কৃষি বিপ্লবই চূড়ান্ত লক্ষ হিসাবে ঘোষণা করে এবং ১৯৩৯ সালে এপ্রিল মাসের গয়া সম্মেলন ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়।

শ্রমিক ফ্রন্টে, বিশ্বাসঘাতকতার এই ছবি আরও স্পষ্ট। একদিকে যখন বাঙলার কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি ধর্মঘটী চটকল মজদুরদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে, যে চটকল মজদুররা ১৯৩৭-এর মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত ব্যাপক সাধারণ ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন এবং ওয়ার্কিং কমিটি অকংগ্রেসী ফজলুল হক মন্ত্রীসভার দমন নীতির বিরোধিতা করছিল ঠিক তখন অন্যান্য রাজ্যের কংগ্রেস মন্ত্রীসভা খোলাখুলি দমননীতি চালিয়ে যাচ্ছিল। আসামে, ১৯৩৯ সালে ব্রিটিশ মালিকানাধীন আসাম তেল কোম্পানির বিরুদ্ধে ডিগবয় তেল শোধনাগার শ্রমিকদের ধর্মঘটকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে এনসি বরদোলুই-এর নেতৃত্বে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা যুদ্ধকালীন ‘ভারতরক্ষা আইন’ যথেচ্ছ প্রয়োগের অনুমতি দেয়। বোম্বাইতে নভেম্বর মাসে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা শ্রম বিরোধ আইন ১৯৩৮ প্রয়োগ করে যা ১৯২৯-এর আইনের ভাষ্যের চাইতেও বেশি নেতিবাচক। ১৯৩৮-এর আইনের বলে সরকার একতরফা বাধ্যতামূলক সালিশী চালু করে প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ধর্মঘটকেই বেআইনি ঘোষণা করে এবং বেআইনি ধর্মঘটের সাজা হিসাবে কারাবাসের মেয়াদ তিন মাস থেকে বাড়িয়ে ছয় মাস করে দেয়। বোম্বাই-এর গভর্নর আইনটিকে প্রসংশনীয় মনে করেন এবং নেহেরুর চোখে ঐ আইন হল ‘মোটের ওপর একটি ভালো আইন’। আমেদাবাদের গান্ধীপন্থী শ্রমিক নেতাদের বাদ দিলে সমগ্র ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ঐ দানবীয় আইনের বিরোধিতা করে। ৬ নভেম্বর আশি হাজার শ্রমিক বম্বেতে এক প্রতিবাদ সভায় সামিল হন যেখানে বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ডাঙ্গে, ইন্দুলাল যাজ্ঞিক এবং আম্বেদকার। পরের দিন সমগ্র প্রদেশে সাধারণ ধর্মঘট সংগঠিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবর্তে ভারত জড়িয়ে গেল :

প্রকৃতপক্ষে, ১৯০৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার বেশ কিছু আগেই যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল। ১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর তৎকালীন ভাইসরয় বিভিন্ন প্রদেশের ভারতীয় মন্ত্রীসভা অথবা ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা না করে, এমনকি আলোচনার কোনও ইচ্ছা না দেখিয়েই একতরফাভাবে জার্মানির বিরুদ্ধে ব্রিটেনের যুদ্ধঘোষণায় ভারতকে শরিক করে দেয়। যুদ্ধকালীন এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের সরকারে টিকে থাকার কোনো শর্তই ছিল না এবং ২৯-৩০ অক্টোবর আটটি প্রদেশেরই কংগ্রেস সরকার পদত্যাগ করে।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে যথেষ্ট জনমত থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস যুদ্ধবিরোধী ব্যাপক কার্যকলাপে প্রস্তুত ছিল না। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে রামগড় কংগ্রেস “উদ্দেশ্য সাধনে যখনই কংগ্রেস সংগঠন যথেষ্ট উপযুক্ত মনে করবে” তখনই আইন অমান্য কর্মসূচী নেওয়ার কথা বলে। অবশেষে ১৯৪০ সালে অক্টোবর মাসে গান্ধী অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের অনুমতি দেন। ১৭ অক্টোবর বিনোবাভাবে থেকে শুরু করে ৩১ অক্টোবর নেহেরু পর্যন্ত কংগ্রেসী নেতাগণ যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতা দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে কারাবরণ করেন। এটি ছিল সবচাইতে দুর্বল এবং চাকচিক্যহীন প্রচারাভিযান।

কমিউনিস্ট পার্টি, যা ১৯৩৪ সাল থেকেই নিষিদ্ধ ছিল, গোপনে এবং এআইটিইউসি ও কিষাণসভার মতো গণসংগঠন এবং ৩০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে গঠিত কংগ্রেস সোনালিস্ট পার্টির ব্যানারে কাজ করত, ভারতকে যুদ্ধে সামিল করার ব্রিটিশ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। সংযুক্ত বামপন্থীদের যুদ্ধের বিরোধিতার প্রকাশ ঘটাতে সিপিআই বামপন্থীদের সংহতি কমিটি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। সুভাষচন্দ্র বোস, জয়প্রকাশ নারায়ন, পি সি যোশী, এম এন রায়, সহজানন্দ সরস্বতী, এন জি রঙ্গ এবং অন্যানার এই কমিটির সদস্য হন। সুভাষ বোস হলেন কমিটির আহ্বায়ক।

কিন্তু বাম সংহতি কমিটি অচিরেই ভেঙ্গে পড়ে এবং রাজনৈতিক শক্তির সমীকরণে ব্যাপক রদবদল ঘটে। ১৯৪১ সালে ২২ জুন জার্মান কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণে রাজনৈতিক শক্তিগুলির মধ্যে বহুমুখী মতভেদ দেখা দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা করা এবং ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করা কমিউনিস্টদের কাছে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে ওঠে যে দৃষ্টিভঙ্গী কংগ্রেসের ভিতর নেহেরু অনুগামী অংশ কম-বেশি সমর্থন করে। অপরদিকে সুভাষ বসু ভারতে ব্রিটিশ সরকারকে কোণঠাসা করার উত্তম সুযোগ হিসাবে জাপান-জার্মানি অক্ষের সঙ্গে সহযোগিতার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। যা ছিল সম্পূর্ণ তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিরোধী, সেই গান্ধীকে সবচাইতে জঙ্গী হতে দেখা গেল।

ভারত ছাড়ো : দেশব্যাপী এক নজিরবিহীন উত্থান

১৯৪২-এর ৮ আগস্ট গান্ধীর সম্মতিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বিখ্যাত ভারত ছাড়ো আন্দোলনে প্রস্তাব গ্রহণ করে “অহিংস পথে সম্ভাব্য বিস্তৃত গণসংগ্রামের” ডাক দেয়। নেতৃত্বের তাৎক্ষণিক গ্রেফতারের সম্ভাবনা পূর্বানুমান করেই প্রস্তাবে এমনও বলা হয় “প্রত্যেক ভারতবাসী ভারতবাসী যিনি স্বাধীনতা অভিলাষী এবং এর জন্য লড়াই করছেন তিনি নিজেই নেতা হয়ে উঠুন”। গান্ধী তার বহু সমাদৃত ‘করেছে ইয়ে মরেঙ্গে’ বক্তৃতা প্রদান করেন এবং একবার এমনও বলেন যে “যদি সাধারণ ধর্মঘট অনিবার্য হয়ে ওঠে আমি পিছু হঠব না”। অধিবেশনে নেহেরু বলেন “গান্ধীজী মনে করছেন যুদ্ধে জাপান এবং জার্মানি জয়লাভ করবে। তাঁর এই অনুভূতিই অবচেতনভাবে সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করছে”।

১৯৪২-এর ৮ আগস্ট গান্ধীর সম্মতিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বিখ্যাত ভারত ছাড়ো আন্দোলনে প্রস্তাব গ্রহণ করে “অহিংস পথে সম্ভাব্য বিস্তৃত গণসংগ্রামের” ডাক দেয়। নেতৃত্বের তাৎক্ষণিক গ্রেফতারের সম্ভাবনা পূর্বানুমান করেই প্রস্তাবে এমনও বলা হয় “প্রত্যেক ভারতবাসী ভারতবাসী যিনি স্বাধীনতা অভিলাষী এবং এর জন্য লড়াই করছেন তিনি নিজেই নেতা হয়ে উঠুন”। গান্ধী তার বহু সমাদৃত ‘করেছে ইয়ে মরেঙ্গে’ বক্তৃতা প্রদান করেন এবং একবার এমনও বলেন যে “যদি সাধারণ ধর্মঘট অনিবার্য হয়ে ওঠে আমি পিছু হঠব না”। অধিবেশনে নেহেরু বলেন “গান্ধীজী মনে করছেন যুদ্ধে জাপান এবং জার্মানি জয়লাভ করবে। তাঁর এই অনুভূতিই অবচেতনভাবে সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করছে”।

৯ আগস্টের প্রত্যূষে সমস্ত কংগ্রেস নেতাদের গ্রেফতার করে সরিয়ে নেওয়া হয়। শুরু হয় ব্রিটিশের সর্বাত্মক নিপীড়ন, সময় দেশ সহিংস প্রতিবাদে ফেটে পড়ে।

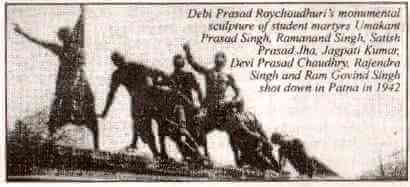

মহান ভারত ছাড়ো আন্দোলন বলে যা খ্যাত হল প্রকৃতপক্ষে তা ছিল জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ফোরণ যার নেতৃত্বে ছিল গোপনে কর্মরত সোসালিস্ট নেতা এবং স্থানীয় স্তরের সক্রিয় কংগ্রেস কর্মীগণ। বোম্বাই এবং কলকাতায় লাগাতার ধর্মঘট শুরু হয়। ধর্মঘটী শ্রমিকরা শিল্পীতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং ১১ আগস্ট পাটনা সচিবালয়ের সামনে এক ব্যাপক সংঘর্ষের পর প্রশাসন অন্তত দুদিন শহরের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত টিসকো শ্রমিকরা কাজে যোগ নিতে অস্বীকার করায় টাটা ইস্পাত কারখানা ২০ আগস্ট থেকে ১৩ দিনের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকরা সাড়ে তিন মাসের কিছু কম সময় ধর্মঘট চালিয়ে যায়। মাদ্রাজে পুলিশের গুলিতে ১১ জন বিএন্ডসি মিলের শ্রমিক শহীদ হন।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে গ্রামের দিকে জোর পড়ে এবং বহু সংখ্যায় ছাত্র গ্রাম-ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক ক্ষতিসাধন এবং শক্তিশালী কৃষক আন্দোলনের ওপর নির্ভর করে স্থানীয় ভিত্তিতে অনেকগুলি জাতীয় সরকার গঠিত হয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাংলার মেদিনিপুর জেলার তমলুক, মহারাষ্ট্রের সাতারা এবং উড়িষ্যায় তালচের। সরকারী পরিসংখ্যান থেকেই এই গণঅভ্যুত্থানের মাত্রা এবং গভীরতা পরিমাপ করা যায়। ১৯৪৩ সালের শেষভাগ পর্যন্ত ৯১,৮৩৬ জন গ্রেফতার হন, পুলিশ অথবা সৈন্যবাহিনীর গুলি চালনায় ১,০৬০ জন প্রাণ হারান, অভ্যুত্থানের মোকাবিলা করতে ৬০ জন পুলিশ কর্মীর মৃত্যু হয়, ২১৬ জন পুলিশের চাকুরী ত্যাগ করে যার বেশিরভাগটাই বিহারে। ২০৮টি পুলিশ চৌকি, ৩৩২টি রেল স্টেশন ৯৪৫টি ডাক ঘর ধ্বংস অথবা অ্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বোম্বাই থেকে প্রথমিকভাবে ৬৬৪টি বোমা বিস্ফোরণের খবর পাওয়া যায়।

একথা অনস্বীকার্য যে, যখন গান্ধী সঠিকভাবেই জনগণের অস্থিরতাকে অনুধাবন করতে পারলেন তখন কমিউনিস্ট পার্টি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়ে পড়ে। ১৯৪২ সালে জুলাই মাসে পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয় এবং ১৯৪৩ সালের মে মাসে পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু যুদ্ধের পটভূমি কমিউনিস্ট পার্টিকে এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে প্রথম কংগ্রেস পার্টিকে প্রকৃত কার্যকরী হস্তক্ষেপের জন্য প্রস্তুত করে তোলার পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়। শ্রমিক ফ্রন্টে কমিউনিস্টরা এই সময় সমস্ত ধরনের শ্রমিক ধর্মঘটের বিরোধিতা করল এবং কমরেড বি টি রণদিভে প্রথম কংগ্রেসে ‘উৎপাদন শীর্ষক একটি রিপোর্ট’ পেশ করেন। রিপোর্টটি সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিস্থিতির সঙ্গে ঔপনিবেশিক ভারতের পরিস্থিতিকে পুরোপুরি গুলিয়ে ফেলে এবং এদেশের শ্রমিকশ্রেণী প্রসঙ্গে এক অবাস্তব নিরুৎসাহী সূত্রায়ন নিয়ে আসে “তাদের (শ্রমিকদের) দেশপ্রেম এবং আমাদের প্রচার এই শিক্ষাই বহন করে যে ‘উৎপাদন’ অব্যাহত রাখার পবিত্র কর্তব্য জাতি শ্রমিক শ্রেণীর ওপর অর্পণ করেছে, এবং সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে এই আস্থা কার্যকরী করার মধ্যে দিয়েই শ্রমিক শ্রেণী তাদের কাজের শর্তাদির উন্নতি এবং উন্নত জীবনযাত্রার মজুরির ন্যায্য দাবি জাতির কাছে উপস্থিত করতে পারেন এবং একমাত্র এভাবেই তাঁরা দেশের মানুষের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন”।

উত্তাল চল্লিশ দশকের গৌরব এবং লজ্জা :

কংগ্রেসের দিক থেকে ভারত ছাড়ো আন্দোলনই ছিল তাদের সর্বশেষ গণ সংগ্রাম। ফ্যাসিবাদ বিরোধী যুদ্ধের বিজয়ী পরিসমাপ্তির পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অনেকাংশে দুর্বল হয়ে পড়ল। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মাত্রায় গণ অভ্যুত্থানের পুনরাবৃত্তি আটকানোর জন্য এবং ভারতে তাদের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থগুলিকে সবচেয়ে ভালোভাবে রক্ষা করতে ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে ব্রিটেন দ্রুত আলোচনার পথ গ্রহণ করে। ভারতীয় বুর্জোয়ারাও দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তর চাইছিল কারণ তাদের আশঙ্কা ছিল যে ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্ব ঘটলে স্বাধীন ভারতে ভবিষ্যত শক্তি বিন্যাসে শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। একটি বিপ্লবের আশঙ্কা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের ভাবী ভারতীয় উত্তরসুরীদের মধ্যে ভালো মাত্রাতেই ছিল।

বাংলা এবং পাঞ্জাবের বৃহত্তর মুসলিম জনগণের থেকে কংগ্রেসের দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা ঘটে যায় এবং পরপর কয়েক দফা আলোচনা চালানোর প্রক্রিয়ায় এবং ভাগ করে শাসন করার ব্রিটিশ নীতির মদতে মুসলিম লীগ তাদের অবস্থানকে শক্তিশালী করে তোলে। যে যুক্তির ভিত্তিতে আলোচনা চলছিল তার পরিণতিতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পন্ন পাকিস্তানের সৃষ্টি হল। প্রত্যেক কংগ্রেস নেতাই এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করল এবং সবচাইতে বড় পরিহাস এটাই যে গান্ধী, যিনি এতাবৎকাল কংগ্রেসর শেষ কথা বলার লোক হিসাবে পরিচিত ছিলেন, যার ছিল সাধারণ মানুষকে আলোড়িত এবং নিয়ন্ত্রণ করার যাদুকরী ক্ষমতা সেই মানুষটি ইতিহাসের এই নিষ্ঠুর আবর্তে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন।

দেশ বিভাজন ঠেকানোর সম্ভবত একটাই পথ ছিল তা হল আলোচনার শর্ত এবং শক্তিসমূহের ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটানো। এইরকম একটি বিকল্প ঐতিহাসিকভাবে অসম্ভব ছিল না এবং কমিউনিস্ট পরিচালিত একের পর এক গণ অভ্যুত্থান এরকমই প্রতিশ্রুতি সৃষ্টি করেছিল। ভুল বিশ্লেষণের বশবর্তী হয়ে ৪২-এ ঘটে যাওয়া বিচ্ছিন্নতা থেকে কমিউনিস্টরা দ্রুতই বিরাটাকারে গণ আন্দোলনে ফিরে আসে। দৃষ্টান্তমূলক আত্মত্যাগ এবং উৎসাহ নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪৩-এর ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সময় ব্যাপক রিলিফের কাজ চালায়। কমিউনিস্ট পরিচালিত আইপিটিএ-র প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীরা এই সময়ে এবং পরবর্তী সমস্ত গণ সংগ্রামে যে ভূমিকা গ্রহণ করে তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে যখন প্রায় সমস্ত প্রতিষ্ঠিত নেতা তাদের ক্ষমতার ভাগ করায়ত্ত করতে ব্যস্ত তখন একমাত্র লালঝাণ্ডার নীচে সংগ্রামরত শ্রমজীবী মানুষই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ধর্মনিরপেক্ষতা, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদের আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন।

আইএনএ সদস্যদের বিচার এবং বোম্বাই-এর মহান নৌ বিদ্রোহ :

ইনসেটে রেজিমেন্টের ক্যাপটেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন

১৯৪০-এর ২১ অক্টোবর যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রায় শেষ পর্যায়ে, সুভাষচন্দ্র বোস জাপান নিয়ন্ত্রিত সিঙ্গাপুর থেকে তাঁর বিখ্যাত ‘দিল্লী চলো’র ডাক দিলেন। তিনি আজাদ হিন্দ সরকার এবং আইএনএ বাহিনী গঠনেরও ঘোষণা করেন। জাপানের হাতে যুদ্ধবন্দী ৬০,০০০ ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে প্রায় ২০,০০০ সৈন্য আইএনএ-তে যোগ দেয়। ১৯৪৪-এর মার্চ থেকে জুন মাসের আইএনএ বাহিনী ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে এবং এবং জাপানি সৈন্যবাহিনীর সহযোগিতায় ইম্ফল দখল করে নেয়, এটি সাধারণ ভারতীয়দের মনোজগতে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করলেও এই অভিযান সামরিকভাবে ব্যর্থ হয়।

১৯৪৫-এর নভেম্বর মাসে ব্রিটিশ শাসক দিল্লীর লালকেয়ায় আইএনএ সৈনিকদের প্রকাশ্য বিচার শুরু করে। এই ঘটনায় কলকাতায় সাধারণ মানুষ শক্তিশালী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। ২০ নভেম্বর ছাত্ররা বন্দী আইএনএ সৈনিকদের মুক্তির দাবিতে সারারাতব্যাপী মিছিল করে। পুলিশের গুলিতে দুজন ছাত্র নিহত হলে হাজার হাজার ট্যাক্সি ড্রাইভার, ট্রাম শ্রমিক এবং করপোরেশন শ্রমিক ছাত্রদের সঙ্গে সামিল হন। ২২-২৩ নভেম্বর কলকাতার পথে পথে পুলিশের সঙ্গে ছাত্র-জনতার খণ্ডযুদ্ধ চলে যার ফলে পুলিশের গুলিতে ৩৩ জন প্রাণ হারান। আইএনএ বাহিনীর আব্দুল রশিদ সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার পর ১১-১৩ ফেব্রুয়ারী দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিবাদে গোটা কলকাতা শহর কেঁপে ওঠে। তিন দিনের এই খণ্ডযুদ্ধে ৮৪ জন নিহত এবং ৩০০ জন আহত হন।

নীচে ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬

আইএনএ বিচার নিয়ে যখন কলকাতা শহরে বিস্ফোরণ ঘটছে তখন বোম্বাই আলোড়িত সাহসী নৌবিদ্রোহে। ঘটনার গতিপ্রকৃতির সঙ্গে ১৯০৫ সালে রাশিয়ায় কৃষ্ণসাগর নৌবহর বিদ্রোহের মিল পাওয়া যায় যা কিনা বিখ্যাত রুশী চিত্র পরিচালক সের্গেই আইজেনস্টাইন তার সর্বকালের চিরায়ত ছবি ‘ব্যাটলশিপ পোটেমকিন’এ চির জীবন্ত করে রেখেছেন। ভারতে নৌবিদ্রোহের ওপর কোনও চলচ্চিত্র তৈরি না হলেও ৬০-এর দশকে নাট্যকার পরিচালক উৎপল দত্ত তার উদ্দীপনাময় নাটক ‘কল্লোল’ মঞ্চস্থ করে মহান নৌযোদ্ধাদের সম্মান জানিয়েছিলেন।

১৯৪৬-এর ১৮ ফেব্রুয়ারী বোম্বাই সিগন্যাল স্কুল তলোয়ার-এর নৌ সৈনিকরা নিম্নমানের খাবার এবং বর্ণবৈষম্যমূলক ব্যবস্থার প্রতিবাদে ভুখ হরতাল-এ সামিল হয়। অনশন ধর্মঘট দ্রুতই সমুদ্রতীরের সেনা ছাউনিগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং বোম্বাই বন্দরে ২২টি বিদ্রোহী জাহাজের মাস্তুলে কংগ্রেস, লীগ এবং কমিউনিস্টদের পতাকা তোলা হয়। নৌ সৈনিকদের কেন্দ্রীয় ধর্মঘটী কমিটি আইএনএ সৈনিক সহ সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের দাবির সঙ্গে ভালো খাবার ও ব্রিটিশ এবং ভারতীয় নাবিকদের সমহারে বেতনের দাবিকে যুক্ত করে দেয়। ২১ ফেব্রুয়ারী নাবিকরা সামরিক অবরোধ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলে দুর্গ ছাউনিতে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। ২২ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সারা দেশের নৌ ঘাঁটিতে ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে যার মধ্যে কম করে ৭৮টি জাহাজ, সমুদ্রতীরের ২০টি প্রতিষ্ঠান এবং ২০,০০০ নৌ সেনা সামিল হন।

১৯৪৬-এর ১৮ ফেব্রুয়ারী বোম্বাই সিগন্যাল স্কুল তলোয়ার-এর নৌ সৈনিকরা নিম্নমানের খাবার এবং বর্ণবৈষম্যমূলক ব্যবস্থার প্রতিবাদে ভুখ হরতাল-এ সামিল হয়। অনশন ধর্মঘট দ্রুতই সমুদ্রতীরের সেনা ছাউনিগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং বোম্বাই বন্দরে ২২টি বিদ্রোহী জাহাজের মাস্তুলে কংগ্রেস, লীগ এবং কমিউনিস্টদের পতাকা তোলা হয়। নৌ সৈনিকদের কেন্দ্রীয় ধর্মঘটী কমিটি আইএনএ সৈনিক সহ সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের দাবির সঙ্গে ভালো খাবার ও ব্রিটিশ এবং ভারতীয় নাবিকদের সমহারে বেতনের দাবিকে যুক্ত করে দেয়। ২১ ফেব্রুয়ারী নাবিকরা সামরিক অবরোধ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলে দুর্গ ছাউনিতে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। ২২ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সারা দেশের নৌ ঘাঁটিতে ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে যার মধ্যে কম করে ৭৮টি জাহাজ, সমুদ্রতীরের ২০টি প্রতিষ্ঠান এবং ২০,০০০ নৌ সেনা সামিল হন।

অরুণা আসফ আলী এবং অচ্যুৎ পট্টবর্ধনের মতো কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী নেতাদের সমর্থন নিয়ে সিপিআই-এর বোম্বাই শাখা ২১ ফেব্রুয়ারী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয় এবং কংগ্রেস ও লীগের বিরোধিতা সত্ত্বেও ৩০ হাজার শ্রমিক ধর্মঘটে সামিল হন। প্রায় সমস্ত কারখানা বন্ধ থাকে। সরকারী হিসাব অনুযায়ী রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ২২৮ জন ধর্মঘটী নিহত হন, আহতের সংখ্যা ১০৪৬। বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতারা বিদ্রোহকে থামিয়ে দেবার লক্ষ্যেই হস্তক্ষেপ করলেন। নাবিকদের দাবি মেনে নেওয়া হবে এবং কাউকেই শাস্তি দেওয়া হবে না এই শর্তে প্যাটেল বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণে রাজি করাতে সমর্থ হন। কিন্তু অতি শীঘ্র প্রতিশ্রুতি বিস্তৃত হয়ে প্যাটেল বলেন যে “সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলাকে খর্ব করা যায় না।” নেহেরু ‘হিংসার বন্য প্রকাশকে’ নিয়ন্ত্রণের কথা বললেন এবং গান্ধী নাবিকদের নিন্দা করে বলেন তারা “ভারতের জন্য এক মন্দ এবং অনভিপ্রেত দৃষ্টান্ত” স্থাপন করলেন।

১৯৪৬-এর জুলাই-এ মহান শ্রমিক আন্দোলন :

পূর্বেকার সমস্ত রেকর্ড ভেঙ্গে ১৯৪৬-এ ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলন এবং কৃষক অভ্যুত্থান দেখা দিল। ধর্মঘটের ঢেউ ১৬২৯ বার কাজ বন্ধ করে দেয় যাতে সামিল ছিলেন ১৯ লক্ষ ৪১ হাজার ৯৪৮ জন শ্রমিক। সরকারী কর্মচারীরাও সমস্ত শক্তি নিয়ে সমর্থনে নেমে পড়ায় ধর্মঘট সর্বভারতীয় রূপে নেয়। এই প্রসঙ্গে ডাক এবং তার বিভাগের কর্মীদের জুলাই ধর্মঘট সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১১ জুলাই ১৯৪৬ ডাক পিওনদের সংগঠন পোস্টম্যান লোয়ার গ্রেড স্টাফ ইউনিয়ন অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের ডাক দেয়। সারা ভারত তারকর্মীরাও ধর্মঘটে সামিল হন। ২১ জুলাই সারা বাংলা এবং আসামের ডাক ও তার কর্মীরাও আন্দোলনে সামিল হন। বোম্বাই এবং মাম্রাজে ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারী সংহতি জ্ঞাপক শিল্প ধর্মঘট হয়। বাংলা এবং আসামে ২৯ জুলাই সাধারণ হরতাল পারিত হয়।

দিবসে শ্রমিকদের গণ মিছিল

একই দিনে কলকাতায় এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাপকাঠিতে এই ধরনের সমাবেশ অল্পই দেখা গেছে। সমাবেশ ছিল এই বিশ্বাসে অটুট যে “ঐতিহাসিক এই ধর্মঘট দেশে শ্রমিক আন্দোলনে ঐক্য এবং সংগ্রামী চেতনার নুতন অধ্যায়ের সূচনা ঘটালো”। কলকাতার ট্রাম শ্রমিকদের ৮৫ দিনের লাগাতার ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে আন্দোলনের ঢেউ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কানপুর কোয়েম্বাটর এবং করাচির মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

এটি বিশ্বাস করা কষ্টকর যে ১৬ আগস্ট ১৯৪৬ মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের (ডাইরেক্ট এ্যাকশন) ডাক দেওয়ার পর কলকাতাতেও ধ্বংসাত্মক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয়। পরস্পর যুদ্ধরত অন্ধকার জগতের নায়কদের লাগামহীন নিষ্ঠুরতায় ১৯ আগস্টের মধ্যে চার হাজার নিহত এবং দশ হাজার মানুষ আহত হয়। ভারতের অন্যান্য জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যেমন হয়ে থাকে, কলকাতাতেও হিন্দুর চাইতে মুসলিম বেশি নিহত হয়। প্যাটেল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ মনোভাব নিয়ে ক্রীপসকে লিখেছিলেন “কলকাতায় দাঙ্গাতে হিন্দুরা ভালোই লড়েছে, কিন্তু এতেও কোনো নিশ্চিত হওয়া যায় না।”

তেভাগা পুন্নাপ্রা-ভায়লার তেলেঙ্গানা ...

এটিও ছিল কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে কৃষক সংগ্রামের উত্তাল পর্ব। আগস্টে কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অব্যবহিত পরই ১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বর মাসে কিষানসভার বাংলা শাখা ভাগচাষিদের জন্য ফসলের দুই-তৃতীয়াংশের দাবিতে জনপ্রিয় তেভাগা আন্দোলন শুরু করে। উত্তরবঙ্গ হয়ে উঠেছিল কৃষকদের জঙ্গী এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় অভ্যুত্থানের ঝটিকা কেন্দ্র। দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমা এবং পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, রংপুর এবং মালদহ জেলা ছাড়াও তেভাগা আন্দোলন ময়মনসিংহ (কিশোরগঞ্জ), মেদিনিপুর (মহিষাদল, সুতাহাটা এবং নন্দীগ্রাম) এবং ২৪ পরগণা (কাকদ্বীপ) জেলায় ছড়িয়ে পড়ে।

কেরালায় দেশীয় মদব্যবসায় যুক্ত শ্রমিক, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন এলাকায় নারকেলের ছোবড়া কারখানার শ্রমিক, মৎসজীবী এবং কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্টরা ইতিমধ্যেই শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তুলেছিল। ১৯৪৬ সালে এই রাজন্য শাসিত অঞ্চলের শাসকরা আমেরিকার ধাঁচায় রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা চালায়, কমিউনিস্টরা আমেরিকান ধাঁচাকে আরবসাগরে বিসর্জন দেওয়ার ঘোষণা করে। আলেপ্যেই অঞ্চলে কমিউনিস্টদের ওপর তীব্র নির্যাতন চালানো হয়। এই পটভূমিতে আলেপ্যে-সেরতালাই অঞ্চলে ২২ অক্টোবর থেকে রাজনৈতিক ধর্মঘট শুরু হয় এবং ২৪ অক্টোবর পুন্নাগ্রা পুলিশ ফাঁড়িতে এক আংশিক সফল আক্রমণ চালানো হয়। ২৫ অক্টোবর সামরিক শাসন জারি করা হয় এবং ২৭ অক্টোবর সামরিক বাহিনী সেরেতালাই-এর কাছে ভায়লারে স্বেচ্ছাসেবকদের সদর দফতরে আক্রমণ চালিয়ে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়। সবচাইতে রক্ষণশীল হিসাব অনুযায়ী স্বল্পস্থায়ী পুন্নাগ্রা-ভায়লারের এই অভ্যুত্থানে ৮০০ জনকে হত্যা করা হয়েছিল।

৷৷ ১৯৪৬ ৷৷

বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে,

আমি যাই তারি দিন-পঞ্জিকা লিখে,

এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ,

দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ;

স্বপ্ন-চূড়ার থেকে নেমে এসো সব –

শুনেছ? শুনছ উদ্দাম কলরব?

নয়া ইতিহাস লিখছে ধর্মঘট,

রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদপট।

প্রত্যহ যারা ঘূর্ণিত ও পদানত,

দেখ আজ তারা সবেগে সমুদ্যত,

তাদেরই দলের পেছনে আমিও আছি,

তাদেরই মধ্যে আমিও যে মরি বাঁচি।

তাইতো চলেছি দিন-পঞ্জিকা লিখে --

বিদ্রোহ আজ। বিপ্লব চারিদিকে।

- সুকান্ত ভট্টাচার্য

(১৯২৬-১৯৪৭)

পুরায়া ভায়লার যদি এক স্বল্পস্থায়ী বিদ্রোহ হয়ে থাকে তবে জুলাই ১৯৪৫ থেকে অক্টোবর ১৯৫১ পর্যন্ত তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ কমিউনিস্টদের পরিচালানায় স্থায়ী কৃষক গেরিলাযুদ্ধের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ৪ জুলাই ১৯৪৬ যখন তেলেঙ্গানা অঞ্চলের সর্ববৃহৎ এবং সবচাইতে অত্যাচারী জমিদারের দালালরা নালগোত্তা জেলার জানাগাঁও তালুকে এক গরিব ধোপানীর এক টুকরো জমির স্বার্থে লড়াই করার জন্য দদ্দি কোমারাইয়া নামে এক জঙ্গী গ্রামবাসীকে হত্যা করল তখনই অভ্যুত্থানের সূত্রপাত হয়। নালগোণ্ডা জেলার জানগাঁও, সূর্যপেট এবং হুজুমাগড় তালুক ছাড়িয়ে কৃষক প্রতিরোধ সংগ্নামের আগুন পাশের জেলা ওয়ারেঙ্গল এবং খাম্মামে ছড়িয়ে পড়ে।

নিষ্ঠুর নিপীড়নের মুখে ১৯৪৭-এর প্রথমভাগ থেকে গেরিলা স্কোয়াডগুলি সংগঠিত হতে শুরু করে। আগস্ট ১৯৪৭ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৪৮-এর মধ্যবর্তী সময়কালে সংঘাম সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে যায়। সংগ্রামের সবচাইতে প্রবল সময়ে তেলেঙ্গানা অভ্যুত্থান ১৬ হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে তিন হাজার গ্রামের ত্রিশ লক্ষ মানুষকে সামিল করেছিল। তাদের দশ হাজার গ্রামরক্ষী বাহিনী এবং ২০০০ স্থায়ী স্কোয়াড সদস্য ছিল। তেভাগার মতো তেলেঙ্গানায়ও বিশাল সংখ্যক মহিলাদের অংশগ্রহণ আন্দোলনের সামগ্রিক প্রভাব সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক বড় অবদান রাখে।

তেলেঙ্গানা সংগ্রামের মহান উত্তরা এবং তার বহুমুখী প্রভাব সম্পর্কে এবং বিশেষভাবে মুক্তাঞ্চলে তার প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে আন্দোলনের অন্যতম নেতা পি সুন্দারাইয়া বলেছেন যে সেখানে মৌলিক ভূমিসংস্কার, গ্রামীণ জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন, মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং প্রগতিবাদী সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বিস্তার ঘটেছিল। কিন্তু সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তেলেঙ্গানা আন্দোলন প্রচণ্ড এক বিপ্লবী স্পৃহার সংমিশ্রণে ভারতবর্ষে প্রথম এবং এক সর্বাঙ্গীণ কমিউনিস্ট রণনীতি প্রয়োগেরই প্রতীক হয়ে উঠল।

১৯৪৭-এ যে ক্ষমতা হস্তান্তর ঘটেছিল তার প্রকৃত স্বরূপও নিখুঁতভাবে ধরা পড়েছিল তেলেঙ্গানার দর্পণে। এক নিপীড়িত কৃষকশ্রেণী যখন আমূল ভূমিসংস্কার ও সামন্ততন্ত্রের সম্পূর্ণ উচ্ছেদের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল, যা ছাড়া ভারতের মতো এক কৃষিপ্রধান দেশের প্রকৃত স্বাধীনতালাভ সম্ভব ছিল না; তখন কংগ্রেস সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ও ১৯৪৮-এর সেপ্টেম্বরে বিদ্রোহ দমন করতে তড়িঘড়ি নিজস্ব সেনাবাহিনী পাঠায়। এক রক্ষণশীল হিসাব অনুযায়ী তেলেঙ্গানা অভ্যুত্থানে কমপক্ষে ৪০০০ কমিউনিস্ট যোদ্ধা ও কৃষক জঙ্গী নিহত হন এবং কমপক্ষে ১০,০০০ মানুষের ওপর চালানো হয় অবর্ণনীয় দৈহিক অত্যাচার, যাদের অনেকেই ঘটনাক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই দেশকে ভাগ করতে দেওয়ার পরে আধুনিক ভারতের “লৌহ মানব” সর্দার প্যাটেল বিভাজিত ভারতকে একত্রিত করার কাজে ব্রতী হন। শক্তিশালী স্টেট পিপলস্ মুভমেন্ট এবং পুন্নাপ্রা-ভায়লার ও তেলেঙ্গানার মতো অভ্যুত্থান ইতিমধ্যেই ৬০০-র বেশি নৃপতিশাসিত রাজ্যের বনিয়াদ নাড়িয়ে দিয়েছিল। প্যাটেল “ক্ষমতাচ্যুত” নৃপতিদের আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ দিয়ে এইসব রাজ্যগুলিকে একত্রীকরণের কাজ সম্পূর্ণ করলেন। এই নৃপতিকূলের বহু সদস্যকে রাজ্যপাল, মন্ত্রী ও নানা নামে অভিহিত “সম্মানিত পদাধিকারী” হিসাবে উদীয়মান ক্ষমতা ও সুবিধাভোগীদের ব্যবস্থায় সসম্মানে জায়গা করে দেওয়া হল।

আজকের ভারত : আমাদের সামনে পাহাড় প্রমাণ চ্যালেঞ্জ

স্বাধীনতা সংগ্রাম যদি সত্যি সত্যিই কোনো অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি বহন করে থেকে থাকে তবে নিঃসন্দেহে তার মূল দিকগুলি ছিল : কৃষি-সংস্কার, শিল্পায়ন ও শ্রমজীবী জনসাধারণের জন্য জীবন-জীবিকার সুনিশ্চয়। স্বাধীনতার পরের প্রথম দুই দশকে বিপুল পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিয়ে রাষ্ট্র জমিদারী ব্যবস্থার বিলোপ ঢিলেঢালাভাবে কার্যকরী করেছিল এবং তার পরে পরেই একপ্রস্থ জমির ঊর্ধ্বসীমা ও প্রজাস্বত্ব সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল এটা ঠিকই। এর পাশাপাশি এমন এক ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর বিকাশের অনুকূল এক ধরনের রাষ্ট্রীয়-পুঁজিবাদী নীতি সক্রিয়ভাবে অনুসৃত হয়ে চলেছিল, যে পুঁজিপতি শ্রেণীটি কখনই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তার নাড়ির সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। কিন্তু আজ এমনকি ঐ সীমিত ভূমিসংস্কারের দিকগুলিকেও উল্টে দেওয়া হচ্ছে এবং শিল্পগুলিকে থালায় সাজিয়ে ভারতীয় একচেটিয়া সংস্থা ও বিদেশী বহুজাতিকদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। আর লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী ভারতীয়র কাছে সুনিশ্চিত জীবিকার প্রশ্নটি আজও মৌলিক স্বপ্ন হয়েই রয়েছে, যে স্বপ্ন অনথিভুক্ত দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যু ও ‘সফল’ আত্মহননের প্রচেষ্টার স্তূপের আড়ালে চাপা পড়ে রয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র – আমাদের সংবিধানের এই দুই বহুল ঢক্কানিনাদিত মূলস্তম্ভের ব্যাপারে, যে রথ তার যাত্রা শুরু করেছিল ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হত্যা ও পরিকল্পিত কমিউনিস্ট-বিরোধী রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের মধ্যে দিয়ে তা আজ নিজের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে কোথায় এসে পৌঁছেছে সারা বিশ্ব দেখতে পাচ্ছে। ৫০-এর দশকে কেরলের প্রথম কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন সরকারকে ফেলে দেওয়া, নকশালবাড়ি অভ্যুত্থানের ঠিক পরে পরেই সিপিআই(এমএল)-এর আন্দোলনের বিরুদ্ধে যথার্থই একটা যুদ্ধ ঘোষণা করা, অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থার ব্যানারে ঊনিশ মাসের অপ্রতিহত সন্ত্রাস, ১৯৮৪-র নভেম্বরে রাজধানীতে শিখ-বিরোধী গণহত্যা, রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার অধীনে অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংস ও তার পরবর্তীতে মুসলিম-বিরোধী সাম্প্রদায়িক হত্যা — এসবই এমন কিছু কিছু মাইল ফলক যা আমরা কখনও ভুলতে পারি না ও আমাদের অবশ্যই ভোলা উচিত নয়।

পরিশেষে, জাতীয়তাবাদের পতাকা ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দমূলক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতকে গৌরবের আসনে বসানোর লক্ষ্যের কি পরিণতি হয়েছে? আমাদের শাসকশ্রেণীগুলির হাতে সরকারী পরিভাষা অনুসারে জাতীয়তাবাদ বা “জাতীয় ঐক্য ও সংহতি” এমন এক শ্লোগানে পরিণত হয়েছে যা পাকিস্তান বা চীনের সঙ্গে যখন ভারত যুদ্ধে লিপ্ত হয় (পাঁচ দশকে চার বার এই যুদ্ধ হয়েছে) অথবা উত্তর-পূর্বে, কাশ্মীরে বা পাঞ্জাবে যখন নিজের দেশের জনসাধারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় তখনই কেবলমাত্র প্রযুক্ত হয়। একশ কোটি মানুষ ও হাজার হাজার বছরের সমৃদ্ধ ইতিহাসের দেশকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কার্যত এক অস্তিত্বহীন বস্তুতে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

কোণঠাসা কংগ্রেসের কাছ থেকে জাতীয়তাবাদের জীর্ণ পতাকাটি সংঘ পরিবার ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালানোর সাথে সাথে প্রহসনটিকে এখন সম্পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে গৈরিক বাহিনীর একমাত্র ভূমিকা যে ছিল ভারতীয় পুঁজিপতি ও জমিদারদের অনুগতভাবে সেবা করা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত করে ও কখনও কখনও সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল বা ইনফরমার হিসাবে কাজ করে তাদের তাঁবেদারি করা এটা আর কারও কাছেই গোপন নেই।

আর জাতীয় জাগরণের গান্ধীবাদী কাঠামোর মধ্যে যদি আদৌ কোনো নৈতিক মর্মবস্তু থেকে থাকে তবে নির্মমভাবে তা শত শত স্ক্যামের মধ্য দিয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। ভারতীয় গণতন্ত্রের নন্দন কাননে এই স্ক্যামগুলিই যেন একমাত্র ফুল হয়ে বিরাজ করছে।

বুর্জোয়া বিশ্বাসঘাতকতা ও দেউলিয়াপনার এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েই শ্রমিকশ্রেণীকে এগিয়ে আসতে হবে ও আত্মঘোষণা করতে হবে। এটা স্পষ্ট যে শ্রমজীবী জনসাধারণের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অতুলনীয় আত্মত্যাগ সত্ত্বেও স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব পুঁজিপতি ও জমিদারদের রক্ষণশীল জোটের হাতেই রয়ে গেছে এবং স্বাধীনতার নামে এই জোট প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমঝোতাই করেছে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এই ধারাটি এখন তার যুক্তিসঙ্গত বন্ধ্যা পরিণতিতে পৌঁছে গেছে। কালকের মেকি দেশপ্রেমিকরা আজ সরাসরি বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহীতে পরিণত হয়েছে।

স্পষ্টতই সময়ের দাবি তাই এসবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং এই ব্যবস্থাটা পাল্টে দেওয়া। আর এর জন্য প্রয়োজন শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের আত্মঘোষণা ও এক সম্পূর্ণ ভিন্ন সামাজিক জোটের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা, যার অক্ষ হিসাবে কাজ করবে শ্রমিক-কৃষক জোট। আজ ভারতের যা প্রয়োজন তা হল, এক দ্বিতীয় স্বাধীনতার লড়াই, এক দ্বিতীয় যুদ্ধ যে যুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী ও তার প্রকৃত মিত্ররা আমাদের মহান বীর ও শহীদদের রক্তে রাঙ্গা লাল পতাকা নিয়ে জাতির সামনের সারিতে পা ফেলবে। স্বাধীনতার জন্য ভারতীয় জনগণের মহান লড়াইয়ের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য এই লক্ষ্যে আমাদের অনুপ্রাণিত করুক। আসুন, আমাদের পূর্বসূরীদের সাফল্য তথা ব্যর্থতা থেকে আমরা শিক্ষাগ্রহণ করি পরিস্থিতির ডাকে উঠে দাঁড়াই।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ !

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম :

অন্য চোখে

লেখক : দীপঙ্কর ভট্টাচার্য

পলিট বুরো সদস্য

সিপিআই(এমএল)

প্রথম প্রকাশ :

জুলাই ১৯৯৭

মুদ্রণে :

ওয়েব ইম্প্রেশনস্ (আই) প্রাঃ লিঃ

34/2 বিডন স্ট্রীট

কলিকাতা ৭০০০০৬

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

আমরা নিম্নবর্ণিত সূত্রগুলি থেকে তথ্য এবং ছবিগুলি সংগ্রহ করেছি:

১। ইণ্ডিয়া (১৮৮৫-১৯৪৭) সুমিত সরকার (ম্যাকমিলান ইন্ডিয়া)

২। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন, প্রথম সংখ্যা (১৯১৭-১৯৩৯), সিপিআই(এমএল)

৩। ইন্ডিয়া’স স্ট্রাগল ফর ইন্ডিপেন্ডেস, ভিস্যুয়ালস অ্যান্ড ডকুমেন্টস, এনসিইআরটি

৪। ইন্ডিয়া ফাইটস কলোনিয়ালিজম, সরবজিত জোহাল, লনডেক, লণ্ডন

প্রচ্ছদ :

প্রতিরোধ : শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়